繪畫 教會他如何縫補回憶

文╱鄭乃銘

圖片提供╱魏維德

有一種繪畫作品,畫面本身就是故事的終結;一目了然。也有一種繪畫作品,畫面是個開始;一看,就想探究下去。

魏維德的藝術,屬於後者。這位樸素的90後藝術家,作品一如他的人;擅於耐看而不是驚艷。

魏維德是2022年Art Taipei MIT入選藝術家之一。他的畫是台版馬奎斯筆下的魔幻寫實,在回憶的層層結痂裡,魏維德每撕扯一回就也抽搐一回。但回憶也不全然都只是一份撕心裂肺。回憶多數也是一種自我梳理。他在堆疊的畫面構築之下,將過去逐續歸位、也做了某一種進與退的取捨,使得作品具備引人閱讀能量。

Chill人物在2022年的12月,特別選了魏維德;在於他作品的真誠與他保持欲語還休的轉折。

—鄭乃銘

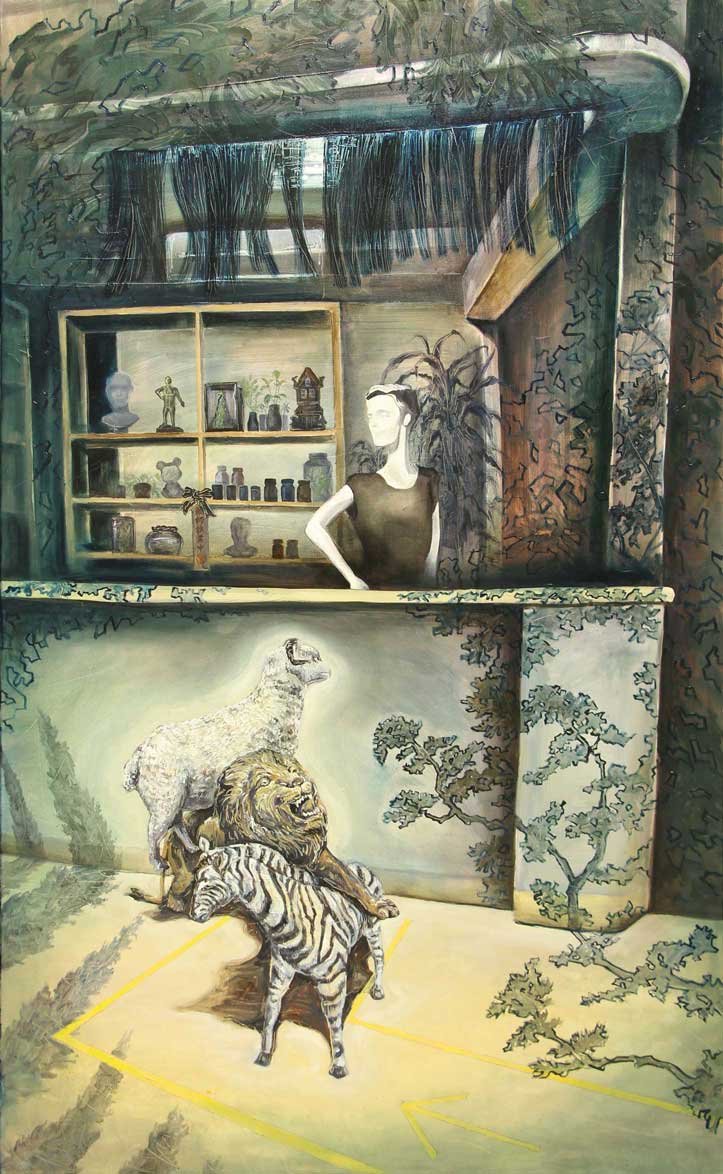

慶生

194×130cm

油彩畫布 2021

對魏維德來說,也許是因為選擇了繪畫,他才開始真正學會了如何縫補自己的回憶。

只是,就這位1995年出生的藝術家,從某種程度講,回憶其實也是挺沉重的。就像有很多很多的東西一股腦往前衝擠,那堆疊過於放肆任性,他得試著梳理妥當才行。

從視覺初識的情況來說,魏維德的繪畫作品有著極度標準的區域色彩辨識度,畫面容易勾惹起親切感。可是,這些作品又似乎不純然只是在書寫那股熟悉的環境鄉音。他的作品在粗濃的筆觸間,有一層不見得輕易能掀得動沉沉厚蓋,那才是一個更值得探究、翻覆的祕密花園。

這也就是說,魏維德的繪畫作品,存在著一些基礎元素,這些元素對他而言;也許並不自覺箇中所潛藏的意涵;但卻是牽扯出極度厚重的個人記憶。

我嘗試理出這所謂的元素:視角/半俯視、材質/塑料、覆蓋/不願逼視的記憶、刮痕/註記/時間,當然;還有一個絕對必須要提出的視覺結構處理方式;也就是魏維德相當慣於在畫面以「堆疊」方式來進行屬於他自己個人的心理爬梳。

相信

97×130cm

油彩畫布 2022

距離 存在於心理;未必只是視覺

繪畫者的心理行為語言,其實是欣賞作品之餘,另一項更耐人尋味的環節,也是從文字工作者角度,最適合貼近創作者的入徑。

我問魏維德:你有發現自己很習慣採半俯視的視角來建構整個畫面嗎?

他先是一驚,繼而恍然大悟;接著盯著我半天才吐出「是!我是有習慣採半空中俯視角度來畫畫」。

例如,在〈慶生〉、〈散場〉、〈池塘〉、〈團聚〉,甚至他描寫奶奶的那件〈相信〉,距離;始終存在於他與被描述的事物之間,清晰且透明。魏維德以一種不涉入、旁觀的半俯視角度來鋪陳畫面。這個習慣對於90後的世代來講,事實上是一種與呼吸常態共存的慣常行為。也就是說,這個世代族群跟電腦、跟網路相處時間,凌駕過跟父母;當然也可以誇張地說,這份相處係數簡直比呼吸還要更日常!隔著屏幕看世界,世界是建構在一個極度扁平的趨近角度,令人感覺自己能掌握世界;卻也能置身事外。當這樣的日常成為一點也不異樣時,觀視;也自然成為一種做人處事態度。

排隊

97×145.5cm

油彩畫布 2022

這位典型現代家庭隔代教養長大的藝術家,跟父母之間關係是嚴重疏離,從小他是奶奶帶大的孫子。儘管跟奶奶很親,但距離還是存在,只是距離取捨的標準並非是在感情;而會是落在對現實事物價值的取決。

比如說在〈相信〉那件作品,奶奶忙著準備家裡拜拜的事情。魏維德說「我問奶奶供桌上物品、擺件…為何要這樣?為何要那樣?奶奶給我的回答是連她自己都不清楚所謂。完全是「阿祖」怎麼教,此刻就怎麼準備、怎麼放。可見,每一個世代都有既定存在距離…」。因此,我們可以看到這件作品的畫面;瀰漫一股荒謬自我邏輯。對奶奶那個世代來說,計較的是供桌上的祖先、是不需明說或深究的既定成俗規矩。但對魏維德這個世代來講,玩具模型車是那位英雄人物的現代坐騎,相對於供桌上祖先需要什麼;前者自然比後者著實較為重要吧!

這也可被解釋,魏維德讓畫面的所謂距離,不僅僅只是視覺的遠近,而是內心置放的位置。這一擺放,自然就擺放出了世代的差距。

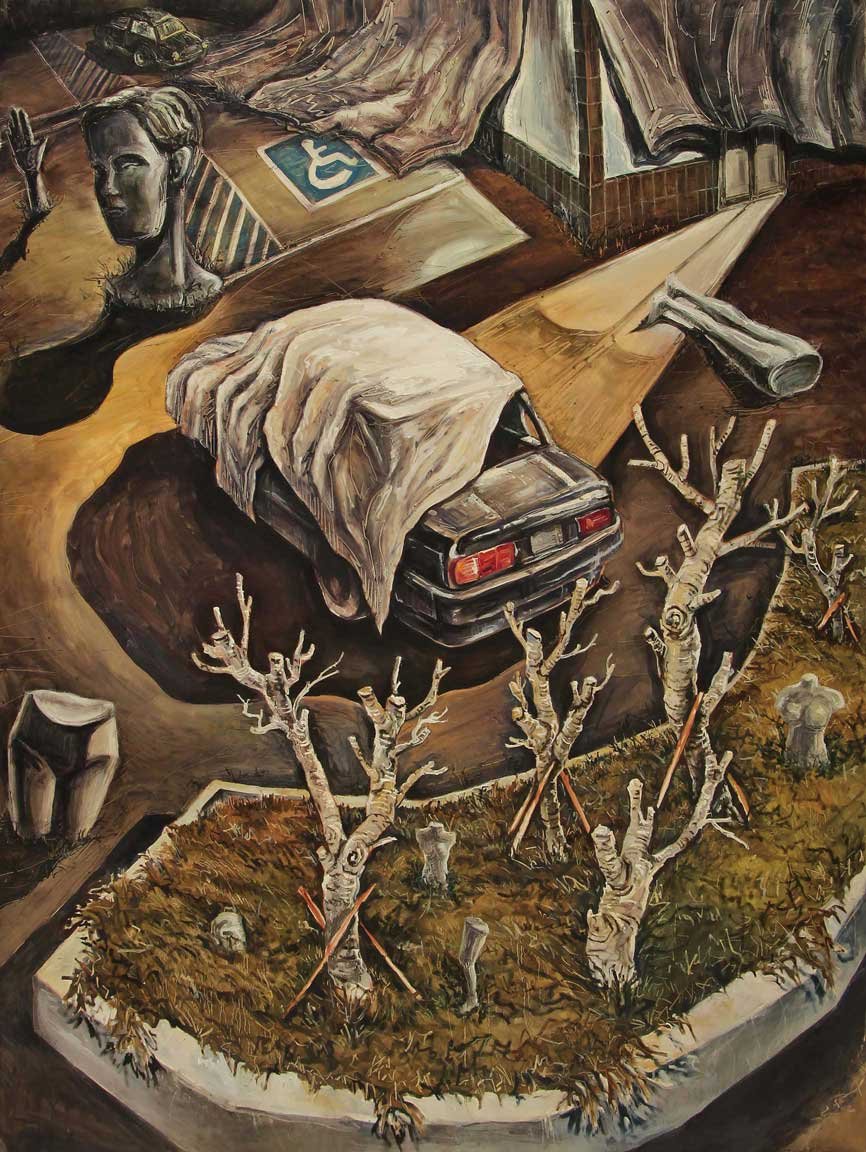

停車位

145.5×112cm

油彩畫布 2022

堆疊 產生畫面的濃度,卻也覆蓋不願被提取的內境

魏維德的作品,也存在著矛盾性。

他一方面對身邊的人事物懷有深情,卻又以不暱近的逼視手法來描述主體物件,這種內外具相互拉扯對峙,在我感覺倒也意外點出他內心不欲人知也不想多提及的記憶與莫名不安。

如此的心理結構之所以能在畫面呈具鮮明,我認為得歸功於筆觸的運用。就像表現主義的蘇丁(Chaïm Soutine 1893-1943)那股具有重度視感的筆觸。魏維德透過屬於自己演繹出的筆觸,滲入內心沉浮,進而產生了不是黏膩而是帶有稠度的畫面。我在看他的作品時,直覺就想到馬奎斯(Gabriel García Márquez 1927-2014)筆下狀似平靜卻底下蠢蠢躁動的魔幻寫實。只是,這台版的魔幻寫實夾雜著他的回憶與純然「甘於自想」情態。

螢幕前探險

145.5×112cm

畫布油彩 2022

再者,他的畫面也讓人看到所謂堆疊(是Stack而不是Pile。前者是形容整齊的疊,後者指的是凌亂的疊)感。

我想特別說明他畫面上的「堆疊」。

習慣上我們想到「堆疊」,腦子浮現是較趨近於堆高矗立性結構,或者是擠兌失序式的雜亂堆放。但是魏維德畫面中的「堆疊」則趨近於心理式的積累、壓抑、堆放…。他有點是故意在畫面上,不斷又不斷「丟入」或「植入」各式物件,比如〈保持距離〉聖誕樹四周放射出來的紅色塑膠椅、屏幕、直直往前走的人,〈慶生〉、〈池塘〉也有相同趨於混雜的畫面結構。至於,魏維德喜歡收集塑膠玩具動物,〈農場〉、〈螢幕前探險〉、〈排隊〉作品,則可以看到他寧可選擇不會背叛他的塑料玩具;也不想去描繪鮮活的眾生。但我最喜歡的還是他處理回憶中的空間物件堆疊方式。魏維德讓生活經常可見的物件,在彼此毫不干係又不願隱晦情況下,並存且層層疊置於同一個畫面,畫面的突兀及訊息錯置,散發出一種神經質;卻又不准讓人說他是神經質的敏感。

保持距離

90×146cm

畫布油彩、拼貼 2022

也許 我們都會選擇心疼自己的方式

距離也好、堆疊也罷,魏維德的藝術;嚴格說是他對自己情感、回憶的一種梳理。甚至他提到在一些作品裡,總會出現藍白塑膠帆布或白色、紅色布料覆蓋在物件上,從外形根本猜不出覆蓋著何物?他的解釋是,那裡面是他不願提及與回憶的過去。

他說「畢竟,處理更接近真實的情形,也往往會發現真實本身並不完美」!

如果從這樣的角度往回推,在〈停車位〉、〈池塘〉畫面的右方,則可以找到從門內投射到地面的燈影,何嘗不也意味著他對家的想望呢!那是一種只供存放在心裡,卻不喜歡明說的白話。

看到這個環節,怎會不令人感到心疼?

油彩、噴漆、紙黏土

21×43×26cm(依場地擺設而定)

2022

-

1995生於苗栗 現居新北

學歷

2019 中國文化大學美術系學士,台北,臺灣

獲獎

2022 ART TAIPEI 2022《Made In Taiwan-新人推薦特區》,台北,臺灣 2022《2022高雄獎》入選獎,高雄市立美術館,高雄,臺灣

展覽

2022 ART TAIPEI 2022《Made In Taiwan-新人推薦特區》,台北,臺灣

2022 ART TAICHUNG 2022 台中藝術博覽會,台中林酒店,台中,臺灣

2022《2022高雄獎》入選獎,高雄市立美術館,高雄,台灣

2019《森林木林森林木林森》,醜SPONGE,台北,台灣

2017《台灣當代一年展》,花博爭豔館,台北,台灣

2017《Graft-夜鷺死苦》,濕地venue,台北,台灣