文/許楚君

有別於過往在繪畫裡反覆描繪的遊樂園、彩帶、植物……種種曾具體存在過的消逝之物,2022年,曾麟媛在也趣藝廊【不在他方】所呈現的新作,明確地表現出一種轉向:她所欲捕捉的從來不只是曾在之物,更是無法留駐於永恆、時時變幻的每一瞬息,以及記憶之中的色彩、光點與陰翳。

沫 Foamy

壓克力、畫布 Acrylic on canvas

180 x 110 cm 2022

在藝術家眼中,記憶從不是固著的存在,而是時時處於不斷變幻的動態。在這系列作品中,曾麟媛更加清楚地揭示了,她並非藉由繪畫如實還原記憶裡的畫面,也並非將觀者引向她所曾見之物,而是讓媒材成為一種阻斷的中介,在其中展現記憶與實物之間無可彌縫的落差。

在作為系列創作始點的〈蝶影群生〉,雖仍保留明確的輪廓,但從表現蘭花枝葉的色彩,可看見曾麟媛已將焦點轉移到植物表面的光影,而不僅在於植物的型態。延續著這道線索,在〈樹生藤〉與〈藤生樹〉之中,她則靈巧地運用壓克力透明薄透的特性,在畫布上透過顏料的淤積與疊染,留下不均勻的光暈。除了佔據半幅畫面的深色樹幹,以及樹幹上縱橫交錯的線條,看不見植物實際的型態,唯一可以見到的,是藝術家記憶之中,蘭花氣根表面反射的光與色。在〈暗處屢屢的明爍明滅〉,亦能看見曾麟媛如何在彷彿沒有盡頭的幽黯之中,捕捉到蛛網上露珠的明滅閃爍。她意不在描摹水珠的色澤與造型,而是抓取暗夜裡水光閃現的瞬間。

不同於過去的創作方法,藝術家在作畫前先以膠遮擋技法表現藤蔓等植物的形體,於其上層層覆蓋顏料再撕開。揭開之後,此前構想之中記憶的對象物,在畫布上已漠然不識。藝術家在繪畫之中帶著距離回看記憶,同時,在反覆的遮擋、揭開、凝視與覆蓋之間,記憶也會不停改換面貌,時而使人熟悉,時而使人陌生——這或許才是記憶存在的真實型態。

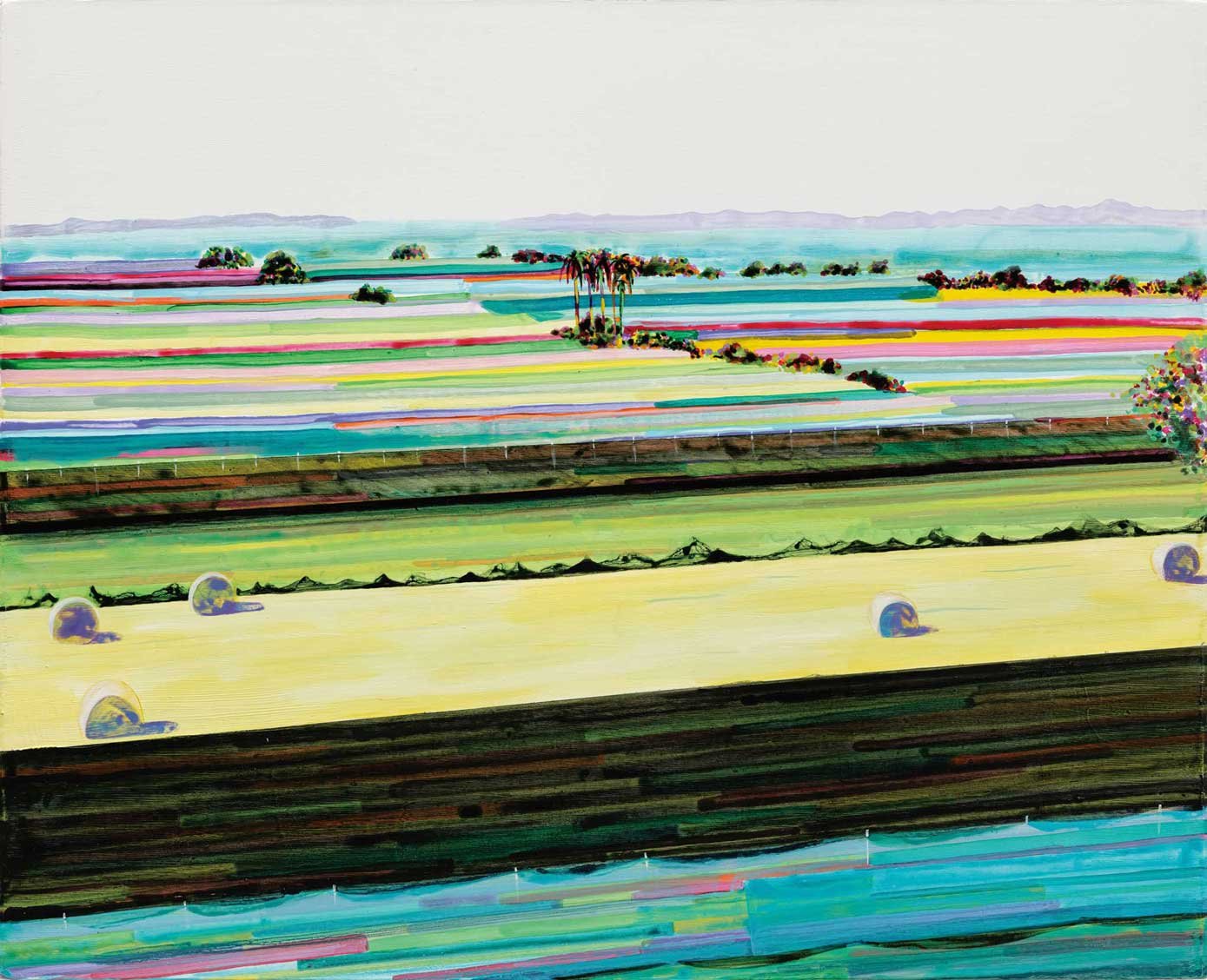

白地晴 Baidi, My Home Town

壓克力、畫布 Acrylic on canvas

65 x 80 cm 2022

Memory is fleeting.

記憶是如此稍縱即逝、難以把捉,曾麟媛更透過她的畫作清楚地說明了:人們所能留住的,從來都只是記憶不斷消逝的狀態。於是,在〈落雨〉、〈漪〉、〈沫〉與〈碧波粼粼〉可以看見,藝術家如何藉著水面的反光、漣漪的波紋,乃至不均勻的色澤,表現出水的動態。無論藝術家的創作過程,或者在觀看當下,眼前的水似乎都難以定著,而「無法定著」的動態,或許才是在此處藝術家所描繪的重點。藉由顏料的物質性存在,藝術家捕捉到倏忽而逝的記憶,同時,也正是顏料本身的物質性,提醒了觀者眼前的漣漪、落雨與浮沫,實則都不過是繪畫的幻術,真正的記憶從來只存在於不復存在的過去。

關於上述記憶的悖論,曾麟媛在〈月光曲〉之中做出了詩意的表達。在畫面中看不見月亮,卻只見月光在粼粼波光之間晃動。因月光看見月亮,因漣漪看見了雨,記憶往往是以缺席的型態存在,卻又是在缺席之中召喚著、引動著人們。

在諸般遊走於抽象與具象的嘗試之間,描繪家鄉的〈白地晴〉則彷彿位處在這一切探問的底端,又或者所有疑惑的始點。藝術家如實畫下晴日裡的故鄉白地,在豔陽照耀之下,田野豐饒的顏色,在此處相較於前述曖昧的光影,顯得那麼明晰。然而,這或許即是記憶悖論的終極:正是在遠離當下之後,人們才得以追摹往事;然而,當我們找回往昔的記憶,又將恍然明白自己早已離它而去。

蝶影群生 Alike as Butterflies

壓克力、畫布 Acrylic on canvas

100 x 100 cm 2020