是誰傳下這藝術家的行業……

林明哲:熊秉明的藝術,

是民族、是土地、是時代

鄭乃銘|高雄專訪

圖片提供|高雄市立美術館;CANS 當代藝術新聞

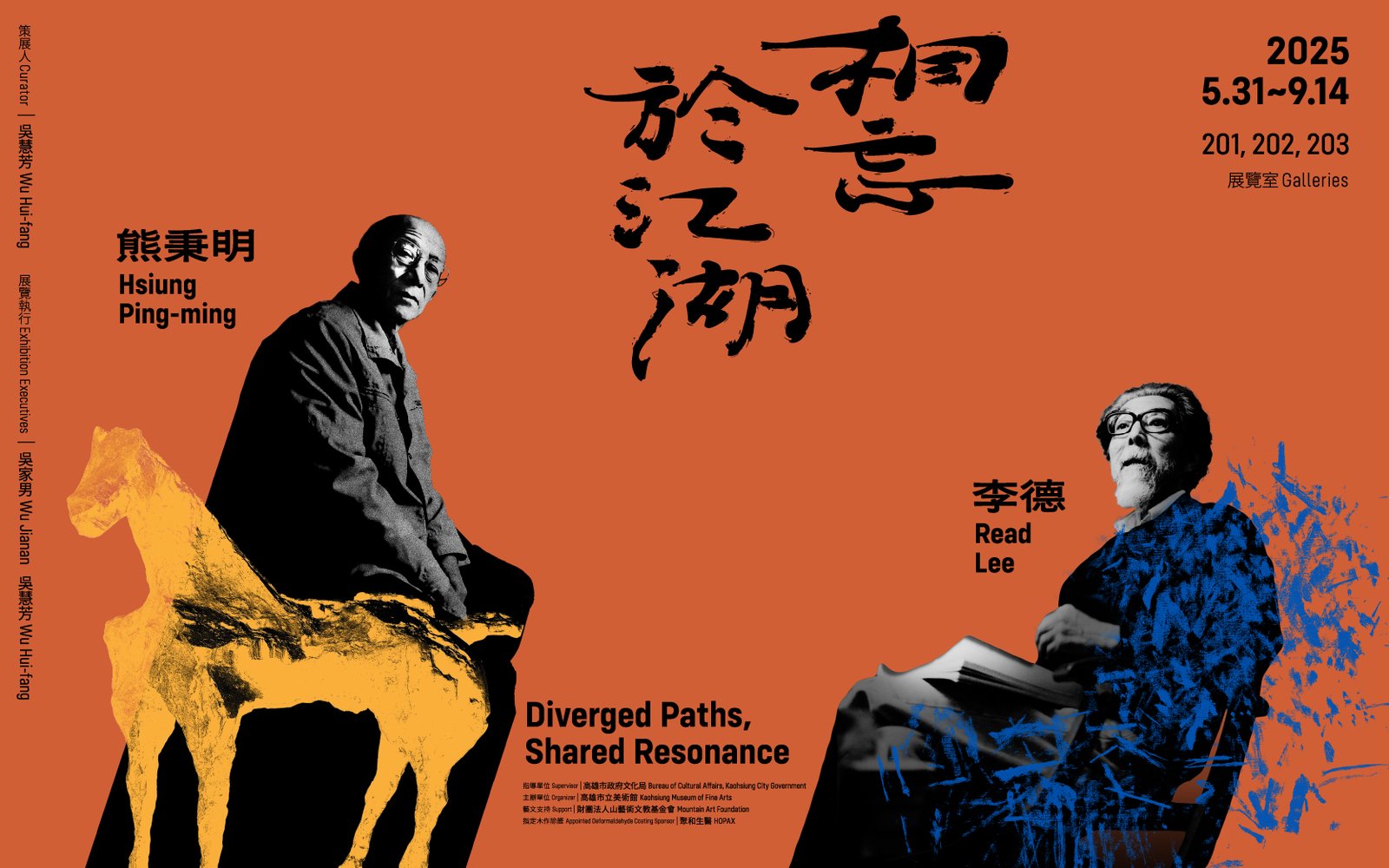

李德與熊秉明,同屬於時代戰亂的遷徙者。1945年李德畢業於重慶大學,1948年他移居臺灣,自此,眼裡的流浪才終退去。1947年熊秉明以哲學組留法交換生身份赴法國巴黎,先是進入巴黎大學攻讀博士;繼而再進巴黎國立美術學校學雕塑,一待;竟是50寒暑。兩位藝術前輩生前沒有交集,也許相知卻不知深。高雄市立美術館策展人吳慧芳與展覽執行吳家男卻讓這兩位忠於藝術的靈魂有了首次交集【相忘於江湖-李德x熊秉明】,這樣的組合完全超出了設想,但又慧眼獨具將人與藝術氣質等量相齊的兩位藝術家鑲嵌到星海,而這個雙個展也是年度最不顯躁氣、值得欣賞的展覽。《CANS當代藝術新聞》鎖定熊秉明的藝術,通過熊秉明作品最大藏家林明哲,道出他如何開始收藏熊秉明作品、又是如何詮釋熊秉明的藝術。

人在時代篩子篩得流離失所的當初,與其相濡以沫,不如相忘於江湖各爭一片天。《莊子‧大宗師》裡的這段經典字句,似乎就是為兩人寫的。

…編按

2025.05.31 - 2025.09.14

KMFA 201, 202, 203 Galleries

熊秉明的雕塑,把土地的呼吸化為實體。

熊秉明的書法,則完全是哲學的雕塑。

熊秉明的繪畫,一派憨真卻又寫實。

現代人請不要鑿鑿侈言自己斜槓人生何等耀武揚威。熊秉明(1922-2002)在他長成的那個時代,早就已經是位斜槓人生的信仰者。他最早是在國立西南聯合大學讀經濟系,後來竟然轉去讀哲學。畢業後,以哲學組留法交換生身份得以赴法國巴黎,1947年他進入巴黎大學修哲學博士學位,1948年在一次訪問雕塑家紀蒙(Marcel Gimond 1894-1961)工作室,驚覺雕塑與哲學都在探求「存在」這個議題,而雕塑很顯然更是透過實體造型能觸及形而上問題,於是1949年他進入巴黎國立美術學校學雕塑。於是,這個世界儘管少了一位哲學家熊秉明;卻因此有了一位藝術家熊秉明。精彩的好學過程之外,1960年他在瑞士蘇黎世大學教授漢語及中國哲學,1962年到巴黎大學東方語文文化學院擔任中文系教授及系主任。經濟學的底,奠基他處處講究實際與步步踏實個性,哲學著根深入與內化省思則培養他易感自由心念,時代造化環境的顛沛失所,強化熊秉明對於生活細膩觀察,當這層觀視放之於創作的同時,所透露出來他內斂更具有立體層次而不流於喧鬧討巧。如此這般的藝術語言,難怪會打動高美館【相忘於江湖—李德X熊秉明】,提供熊秉明展品最重要關鍵收藏家林明哲;從1995年就開始持續收藏熊秉明作品。

林明哲說「1992年設立山藝術文教基金會之後,就相當堅持要以華人藝術為收藏重心,這個初衷多年來始終沒有改變。如果我沒有記錯,我一度擁有趙無極作品28件、吳冠中作品30件、林風眠作品78件。可是,我的事業也一度遭遇極大的波動與困難,不諱言說;我也曾宣布破產,不得不把自己的收藏想辦法變現。這些趙無極、吳冠中、林風眠藏品,都因為要挽救自己的事業危機而不得不轉手他人。儘管朋友很有義氣直言,10年後;如果我解除了事業危機,這些作品也都願意以原價再轉回到我手中。我確實到後來都重新讓這些轉託付給人的作品回到我身邊,不過,到底還是有些作品;朋友還是有脫手,因此再度回到我手中並非是悉數完整。可是,你也不能怪人家。畢竟,在一開始我們雙方並沒有落下任何承諾在中間過程不能出售任何作品!我是第一次跟人說起這段事,而我跟你提及這往事,用意其實要跟你強調;在我自己對藝術收藏的初心,一開始就很堅定要以華人藝術作為收藏核心,作為一位收藏家;自然都會有可能遭遇困境,但勇於去面對會比一昧逃避來得更為自己掙得未來的可能性」。「你知道吳冠中與熊秉明私交甚篤,在這個展覽中,有一件吳冠中在1993年所畫的〈早春〉,你一定會很奇怪怎會跑出來一件吳冠中作品呢?事實上,這是1999年吳冠中因為熊秉明和陸丙安正式結婚,吳冠中特地攜帶這件作品飛抵巴黎送給熊秉明。我想要說的是,在我的藝術收藏裡面,藝術家與藝術家之間的私交、藝術家相類似的心性…這些對我來說都是與作品一樣彌足珍貴;都是讓我在收藏之餘,最富足的一項另類『收藏』。因為,性格相近的人,永遠都能相互欣賞。吳冠中與熊秉明都是屬於內斂、不擅言詞、不譁眾且相當專注於創作的藝術家,藝術;對他們來說是自己個性的顯現,也是自己人生觀的補白」。

接著,林明哲繼續說「我回到你剛剛問,什麼時候認識熊秉明藝術?又是怎麼認識熊秉明的?最早,臺灣的飛元藝術中心就有在介紹熊秉明,也曾在畫廊為熊秉明舉辦過展覽,這應該是我比較初階對熊秉明藝術的認識。後來,很正式認識熊秉明的藝術,應該是謝素貞介紹,開始收藏則是約在1995年,這個之後;約在1996或1997年吧?我為熊秉明舉行了將近有6個巡迴展,在中國美術館、上海美術館、雲南…」。「我自己在收藏過程一直有個習慣,一旦有了相知相惜也就一定要一次擁有這藝術家至少20件作品以上。之所以會有這個基礎門檻的原因是,我都想為藝術家辦展覽。一旦要辦展覽,20件是很基本的量,否則如何辦得了呢?對趙無極、吳冠中是如此,對熊秉明亦是如此。而且,我也都會親自去拜訪這些我所鍾愛的藝術家。例如,吳冠中是邵大箴介紹給我的,趙無極是陳炎鋒帶我去拜訪的。當初謝素貞介紹熊秉明的藝術讓我認識,第一眼;我就喜歡上他的作品,我很直覺告訴自己;這就是我心目中的中國雕塑,也是華人藝術圈的雕塑作品最具有中國的感覺」。

林明哲再說「熊秉明是位哲學家,在我的直觀中,他的藝術都非單一性發展,無論是雕塑、書法或者繪畫作品也處處留露出哲學的意涵,這是在其他藝術家很少具備的特質。他的書法作品,也是我相當鍾愛的收藏,在書法作品就能讀出他貫徹的哲學意涵。他的藝術也沒有出現受困於經濟壓力所完成的作品;這就是一般我們所稱的流俗。在作品的精神與表現上,熊秉明始終維持在相當完整的層界裡。解釋作品,高美館的承辦人員與你;這都是你們的專長,因此我將這權利交付給你們」。「但有個關於作品以外的收藏題外話,我倒想跟你分享。藝術收藏某種程度與買股票一樣,我指的是境界。你在經濟許可的範圍底下,買到你喜歡的藝術品,這確實是件很值得高興的事。但是,如果把藝術品與股票等量而視,一旦遭遇股票市場大跌,沮喪的心情是可以尊重的,但反過來想,在這中間過程勢必會贏得等值輸的經驗或教訓,因此,你不妨這樣想,面對波動;錯的是時機,而不是產品/作品。更何況,股票是個賺錢的介面,藝術品則是因為喜歡才會產生相許」。林明哲這番話,很輕卻也很真實,有一種輕舟已過萬重山的豁然。

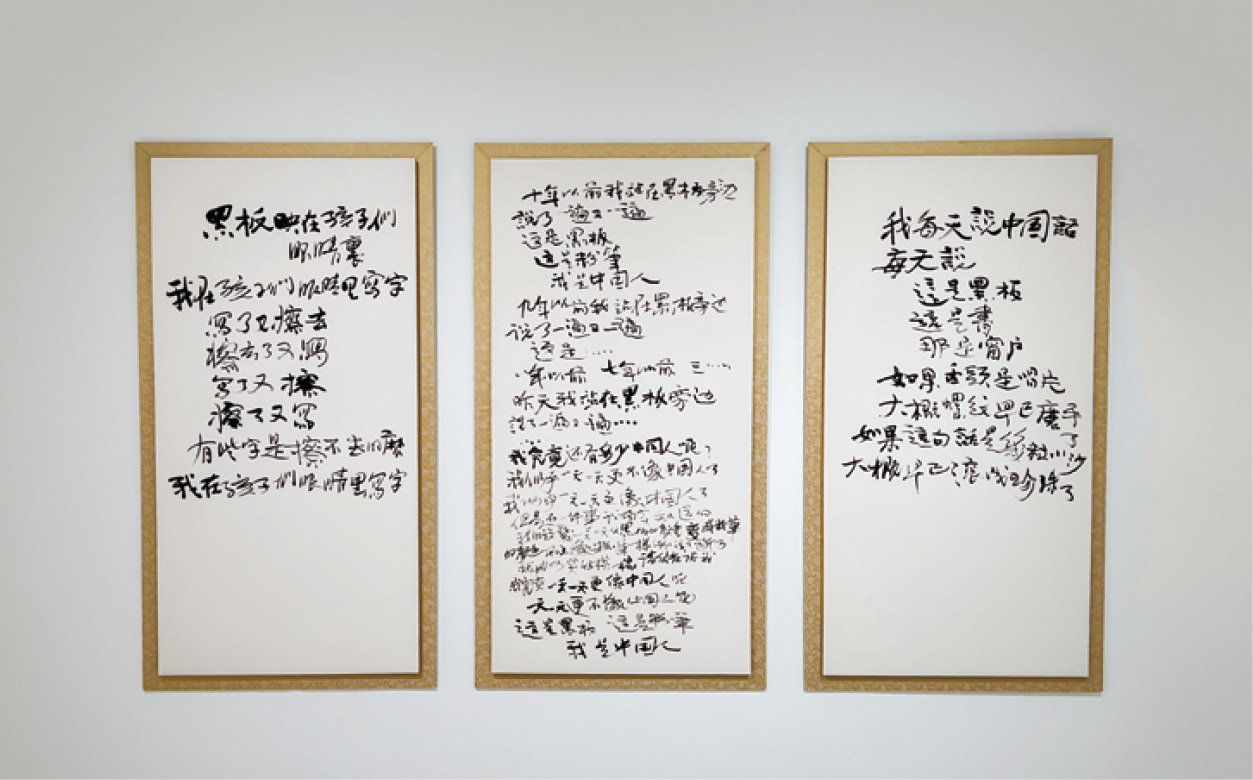

我始終把熊秉明的書法視為是「哲學性的雕塑」。這並非取意於文字的內容,而是更明確指向在他訴諸於書法表現上的結構性概念。他脫離傳統書法很單一性書寫模組,改換成為一種近似視覺或推擠或錯落式構造感,那樣的形制完全是對雕塑固守也是對書法的解除限令,它讓我想到熊秉明對哲學與對雕塑所探求的「存在」核心意旨;並不拘泥在一定刻板框架;而是在精神的豐滿之後,就很自然不受外在形式給束約。熊秉明甚至在書法作品身上,讓墨色的本身是有情緒轉折,乾溼墨韻是有呼吸而非被綁架,我非常喜歡熊秉明在這當中的一點點放鬆卻又不會太放肆的煞不住,這種分寸見諸於哲學既能深邃也能自得脫身。

熊秉明的雕塑,50年代的廢鐵焊接與60年代出現的捏塑手痕,不斷在反芻著民族性、土地性、時代性(這藝術的三性,也是林明哲檢視能否成為收藏的三元素)。他雕塑的水牛,就好像是那隻水牛在對你說話,雖然生活充斥著困頓與潦倒,但水牛體態所呈現出來的認命但又不怨懟,默默地做、靜靜的付出。走過熊秉明成長那個時代的人,那一個不都是具備這樣的強韌生命質感嗎?讓我徹底懾服熊秉明怎會能以這般單一材質;竟可以無限向性的把土地、民族與時代千錘百鍊訴諸於那規格不大卻精神力量無比巨大雕塑身上!至於,熊秉明雕塑作品的馬,又是另外一股臣服於命運可也不心生抱怨的生命象徵。他在馬雕塑身上所布置出來深到谷底的孤寂無比厚重,但又不會在形體上顯現笨滯,尤其也不會因為內在壓力而垮倒。

熊秉明無法免除的跟著時間巨輪往前行,異鄉的尋夢與故鄉的喃喃呼喚,偶而間都是一種拉鋸,他在法國一待就是50年,再長的夢;也敵不住時間與空間的摧毀,自然就怪不得他的雕塑藝術總會有一股濃得化不開的鄉愁…。

2025.05.31 - 2025.09.14

KMFA 201, 202, 203 Galleries

相忘於江湖:李德 × 熊秉明

2025.05.31 – 2025.09.14

高雄市立美術館 2F 展覽室