夏至後

他的作品是最滌心淨氣的法門

文|鄭乃銘

圖片提供|泰郁藝術人文

夏至過後的七月,臺灣氣溫恆常留滯在36度。

顏頂生說「過午之後,我多數時間是在農場工作,雖然我還是會戴著墨鏡,可是,陽光照久了,雙眼的刺痛還是很強烈。儘管如此,這樣的作息絲毫沒有省略」。顏頂生是我個人相當喜歡的藝術家,雖然好些時間未見,當他熟悉的口音一起,所有對他熟稔的親切感全都回來了。

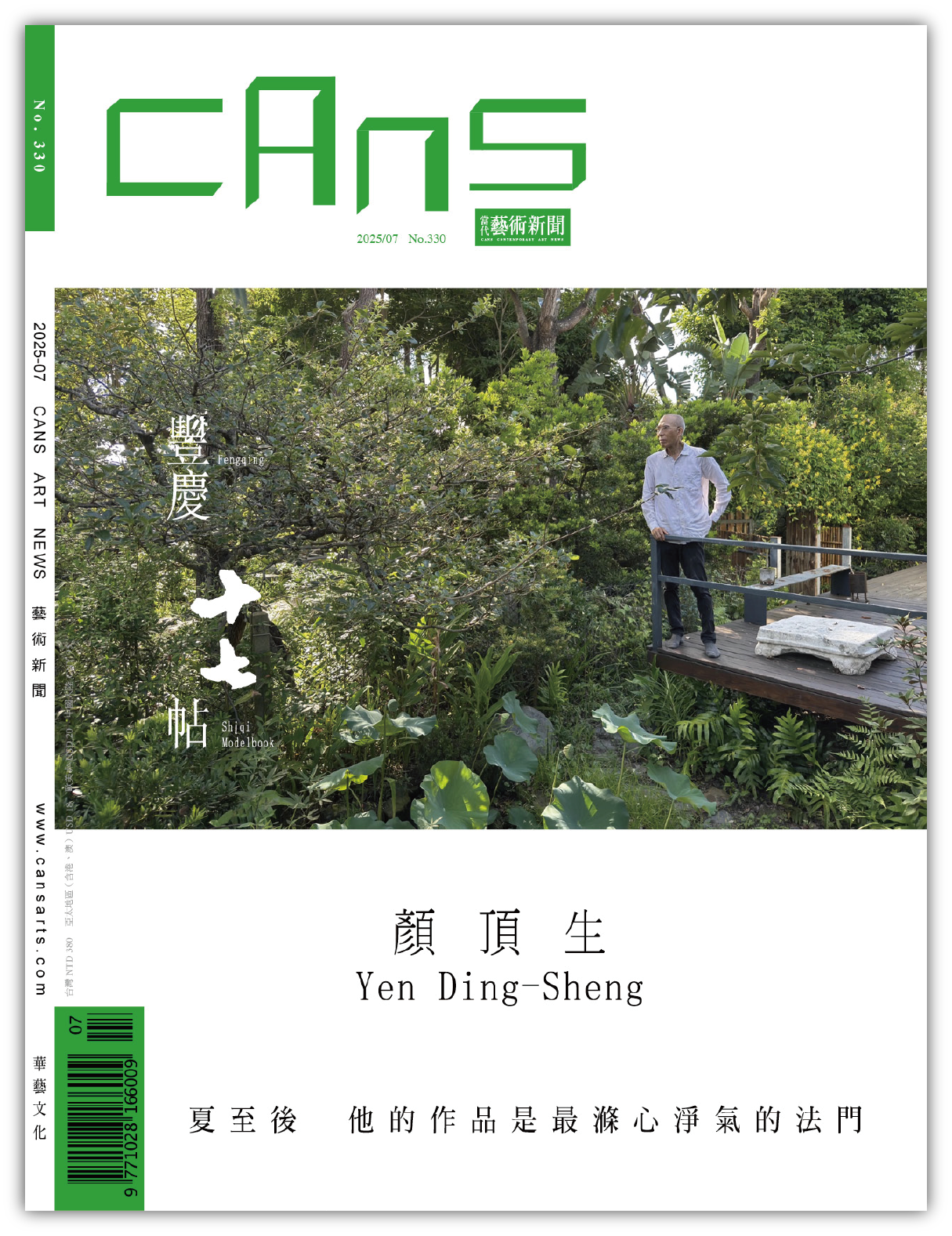

今年暑假的封面人物,編輯部選擇了顏頂生新作《豐慶十七帖》系列來作為他個展的導讀。跟著他在台南的兩個工作室來回看作品,室內的高溫一點也不輸戶外的熱氣,討人厭的汗水毫不妥協落得都能成為小塘。但面對顏頂生近作,心裡則格外的舒服與沉靜。

藝術能夠給人如此大的力道,未必是每位藝術家都能做得來的。這個七月,推薦給你「面對創作,端的不是心情或者心態,而是在傳遞自己心境」的顏頂生。

——編按

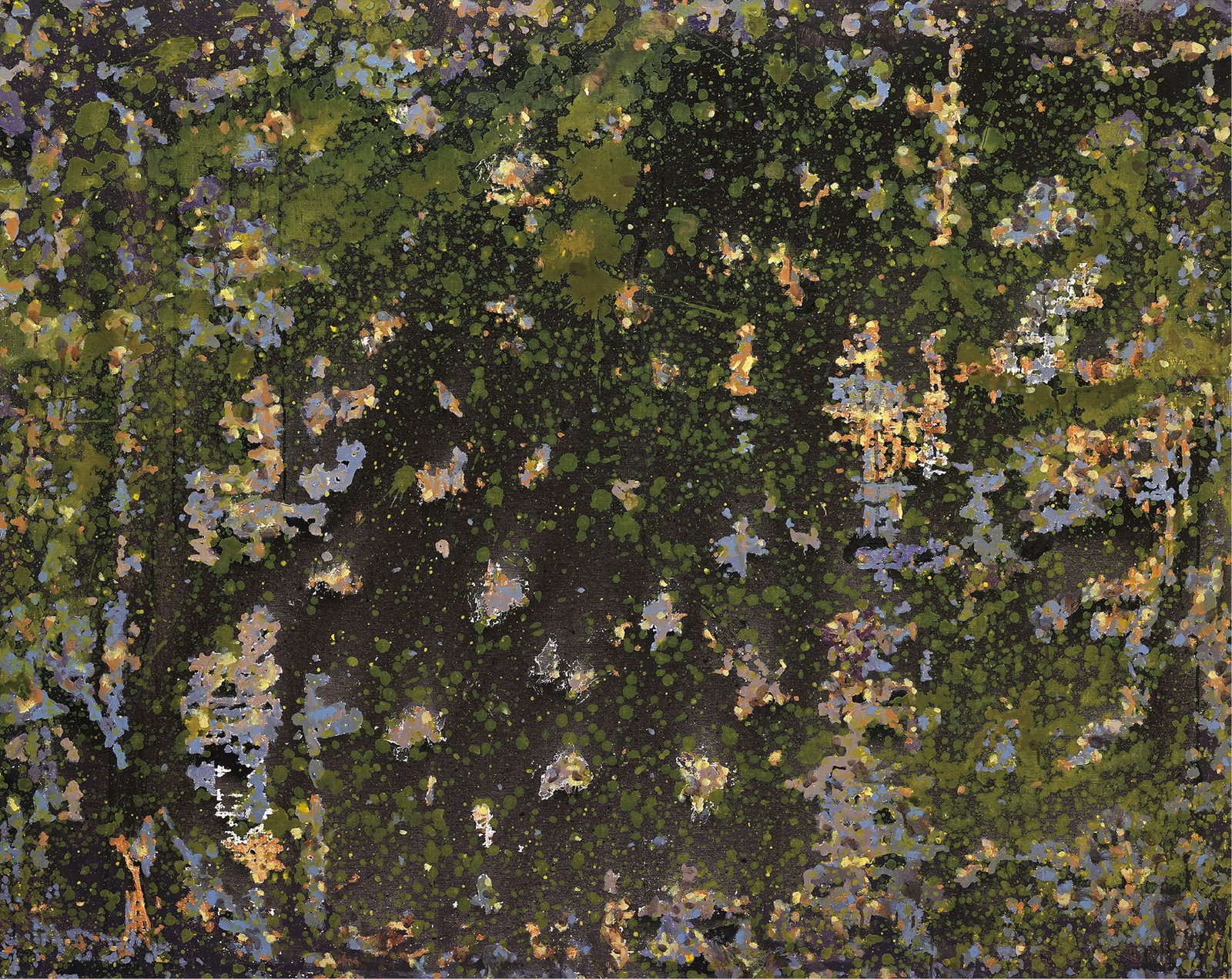

豐慶十七帖 (十)

壓克力、畫布

162×130 cm

2025

每一回與顏頂生對話,總會讓我很直觀想起1952年鄭愁予(1933-2025)在《崖上》所寫的幾句話『虛無在崖上時,對著我彷彿這樣歌著…不必為人生詠唱,以你悲愴之曲;不必為自然臨摹,以你文彩之筆;不必謳歌,不必渲染,不必誇耀吧!…不必猜測,你耳得之聲;不必揣摩,你目遇之色;不必一詠三嘆,為你薄薄的存在,……,時間是由你無限的開始,一切的聲色,不過是有限的玩具,…』。

一般來講,平原乃屬地勢平坦,沒有山崖。照理講,山崖通常依生在地勢較高,有陡峭坡面的地方。而顏頂生蟄居的嘉南平原,自然是沒有所謂山崖。可是,他著著實實會讓人覺得,鄭愁予儘管生前並不識得顏頂生,《崖上》詩裡的這幾句,卻合該是貼應著顏頂生的!

顏頂生,就是所謂「世外野人」。野人,並無任何貶意。相對的,在這當中指的是不同流於既定俗世的生活者。 因此,以另外個角度來看顏頂生對待藝術的態度,確實能脫俗於局定的現實,而更傾向於是一種如信仰的剔明。

2025年顏頂生的作品,有著極端不同於前期創作的氣象。他運用到畫面的表現轉折更柔潤,更又暗自藏匿著一股堅定韌性,有趣的還在於;我很清楚在這次的近作,覺察出土地的味道。

過去,這位藝術家確實在創作過程納入家族精擅於中藥的植物氣味。可是,我告訴他;我指的味道並非來自於藥材植物本質氣息,而是你雙腳實實在在所踏的土地氣味!那是人與土地相互有了眷戀,很本能把這樣的情感投入到創作的內裡,而不是一種外在的表述。此時的顏頂生拉下口罩,清癯的臉龐不僅有了笑意、更有著光彩。

他告訴我「很重要的原因是在空間改變了。過去我畫畫的空間過小,大畫沒有辦法施展得開。現在則因為多了一個畫室,這個畫室就能夠畫大作品,感覺起來就很舒服。我自己的計畫,也想增加創作立體作品。對我而言,除了畫畫之外,一天當中,我有半天時間都待在農場。簡單說,我是一位畫家,也是一位農夫。而我覺得;這樣的生活,我相當喜歡。在我這個年紀,能夠擁有一項自己的興趣,那是一件很幸福的事。當一位畫家是我從高二時期就發的願,這是我的志趣,不僅僅是興趣。現在,我又能當一個農夫,當你在這樣的角色能夠學習到對土地友善,那麼;你所種植的作物也能回報你友善,當生活在這兩種不同型態下交纏,我卻能在這角色經驗學習到更多同質的因緣,這或許是你能從作品察覺出來的訊息」。

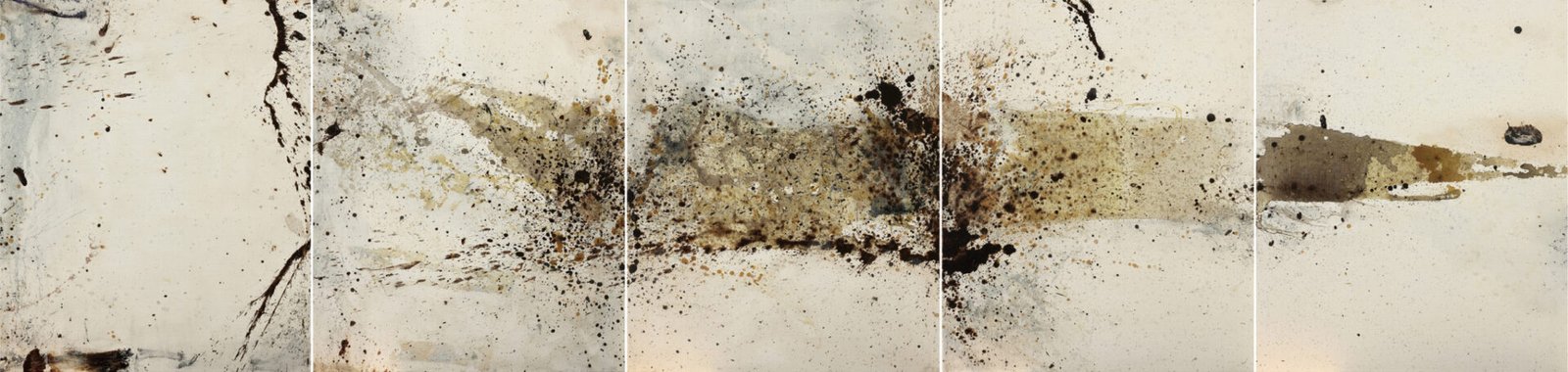

豐慶十七帖 (三十一)

壓克力、畫布

72.5×60.5 cm x5 pcs

2025

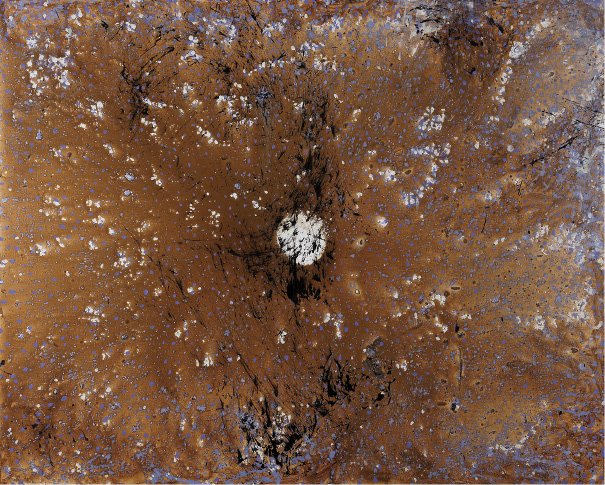

豐慶十七帖 (三)

壓克力、畫布

116.5×91 cm

2025

顏頂生的社恐症,不是因為新冠疫情惹發,而是一種根深蒂固。

他說「我真不擅長交際,某個程度也很不擅長跟人接觸。手機一旦沒有顯示是我所輸進去的人名,就算響半天也不會接聽。我也發現,人多的場合,我完全不知道跟人講什麼。因此,從以前到現在,任何展覽的開幕,多數我是不會出席。今天,我有種好像一百天沒講話。終於,有個機會把積了一百天要講的話,全講了」。

「以前在學校,我的功課非常不理想,從高中就發願要當個畫家,我的歷史是從故宮博物院獲得的,至於,對西洋美術這一塊也是後來慢慢開始接觸。我始終會想,東西方的藝術軸線是否可能串聯在一起?那麼,東方的這一方面又能從哪個方面來加以對應呢?從小我就接觸書法,原因很簡單那是因為家族是中醫。很小的時候,從家裡的中藥鋪上的藥材櫃子外頭,就都是以書法來書寫。因此,我很小就被父親要求要寫字。即便是到現在,每天寫書法依舊是我早上的功課。練字、學武術、學劍道,甚至早上一定要聽經;尤其是阿含經,這都是我4、50年沒有斷過的功課」。「這次的作品定名為《豐慶十七帖》,你已經知道《十七帖》是源自於王羲之(303-361)晚年致友人信札的集成,目前我們是根本看不到《十七帖》的原跡,能夠參酌盡是後來的人刻本與臨摹本。另外,你剛剛問我『豐慶』是指什麼?『豐慶』其實就是街名,我們所在的工作室是白河區,這條路就是豐慶街,我於是就把這次的作品取名為《豐慶十七帖》」。

顏頂生告訴我,他經常在思考亞洲的抽象表現勢必得要跳脫西方表現傳統,在面對線條與中國書法的用筆兩個權衡當下,他這個世代在面對抽象繪畫,應該要有自己的想法與方法。

豐慶十七帖 (三十七)

壓克力、墨、畫布

162×130 cm

2025

豐慶十七帖 (五)

壓克力、畫布

162×130 cm

2025

「如果不去談技術面向,那就可以回到傳統書法對於用筆、筆法這個環節,也許能夠在這個層界找出自己的路。你看我的畫,事實上用到傳統毛筆比率是沒有的。我的作畫器具都是在小北百貨買來的。既然是從那裡買來的,你就不難理解作畫器具不會是傳統畫畫的工具」。顏頂生說。

結果,我發現他所使用的工具,竟然多數是竹掃帚;無論是一把或是單支竹條,他甚至也會在長竿頂端綁住一支禿頭掉毛的刷子!「當工具不再是困擾你的問題時,筆法也就不成為顯學,數十年來;我從寫書法的這個『慣性』獲得的經驗,面對此刻自己豁然的年紀,所謂筆法隱然已內化了。我覺得,自己逐漸不受到『慣性』與『筆法』的限制,我很自然去正視自己面對創作的那個因緣,既沒有特意、也沒有拘限,我有一種『是我的當下沒有我』的心理概念,這些;你也讀到了」。顏頂生在提到「因緣」這兩字時,指的並非是因果或者是事因的淺深,他認為,因緣是來自於一種很輕淺、自然的感受,進而成為你去推化成行為的自然所致。相對的,如果過度去計量緣起的強弱深淺,那就諸事是特意因做而做。這點,也充分反映在他近期作品上。

在《豐慶十七帖》新作,我強烈感受到顏頂生把創作也視為是面對土地,那麼,就等於在內心存在法;卻非死守古法。這就好比說,家族世代是中醫,可也是在現今社會,傳統的中藥也逐漸能以現代科技的新製;來達到能固守藥材本質,卻有新的形式讓人接受。這當中,只有究竟,沒有對境。

或許是因為我提到土地,我自然也看到顏頂生近作所煥發出來濃郁的勞動感,這勞動感也許本來就存在,只是近年更趨於白熱,這就好像他在面對自己農場所付出的勞動點點滴滴一樣。

你可以在他的作品畫面,尋覓到農場水塘裡那既深又濃的厚泥質感,那種生命的蠢動隱於底層,但表面上卻能淡靜安然!你會有點懷疑,到底一位藝術家要有多大的修為,才能成全如此境界?

你也可以在畫面上所表現的類似碑拓中,看到土地的水分含量,那種還達不到乾涸卻逐步在面對流失的糾結。

顏頂生的作品,跳開了對時間過於據實以報的流量描述,卻能讓人抓取到時間堆積/堆疊。我非常喜歡這樣的因緣,這種能夠把日常的經驗或者訓練,轉個面;而不受既有制度給框限的自在,這使得顏頂生的畫不是第一眼看了就算,而是他的畫跟你採取一種很有趣的「對峙」;你可能洞悉、卻無法洞穿他的畫。這也好比畫面上,你能找到筆鋒(或許也可稱之為類似筆鋒),可是,既然他所選擇的工具已非傳統毛筆,那麼所謂筆鋒落足在畫布上的最初與離開畫布的最後,就有可能已經不存然是在露鋒或藏鋒之間了。

藝術,對於顏頂生而言,所有關於讀經、寫字、練劍道、武術…諸如此類的種種,都只是被他拿來作為內化的修境。

他,面對創作,端的不是心情或者心態,他;就只是在傳遞自己的心境,是我的當下,但沒有我。源於宋朝道教的侘寂美學Wabi-Sabi,傳到日本卻成為其文化一大特質。但殊不知Wabi-Sabi本源是佛教的三法印:諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜。顏頂生許多的作品,都在觸及到Wabi-Sabi那份簡單、樸實、孤寂、凋零,卻絲毫不貧脊的豐足寧適。

抽象藝術的表現,到這位藝術家,更多是提醒我們,有個機會在內心梳理出空間來思量。

豐慶十七帖 (三十三)

壓克力、墨、畫布

227×182 cm

2025

豐慶十七帖 (十八)

壓克力、畫布

116.5×91 cm

2025