地表夜景畫得最好的當代藝術家

繪畫 就是一種信仰

文/鄭乃銘

圖片提供/偏鋒畫廊

康海濤的藝術是磨心的。 他以長長的時間,始終以夜景為創作主題,這中間過程,他不是沒有想過、試過嘗試不同的描繪主題。只是,最終康海濤還是覺得那些不同的主題,儘管還是經由他的手畫了出來,可也是就無法踏實進到他的心。 似乎,對於康海濤而言,以夜景作為自己藝術創作主軸,這似乎就好像也意味著許多聲音從過去蜂擁而來,向著現在尋找答案。而問題之於答案,就也好像是建築一樣,層層疊疊;總是問題被問題覆蓋、答案被答案掩沒。因此,他也沒有怎麼在乎問題或答案到底又如何相處。一如,他也就這麼一路畫呀畫著了。 我始終覺得康海濤的藝術,並不單單只是一種形象或結構的描述,他的畫是少數的極少數;就是一種哲學性的藝術,而不是藝術的哲學!

.jpg)

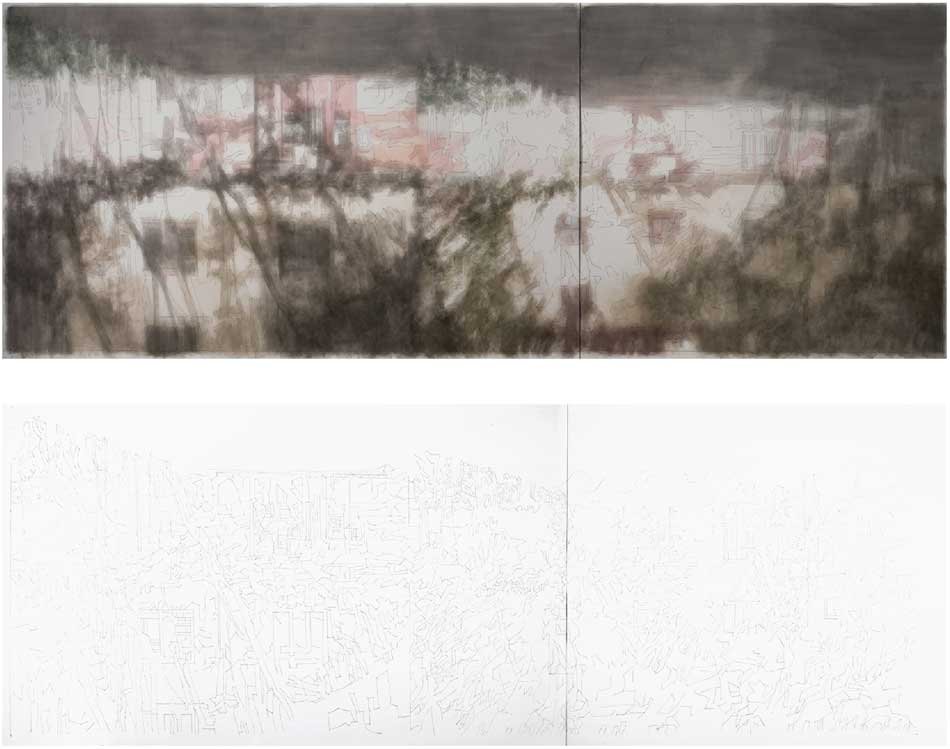

和清水園一樣的風景 Landscape

紙板丙烯 Acrylic on board

160×252 cm 2022

少年時期的夜間漫遊 竟遊出了恆久的志業

作為一位藝術家,康海濤有一股決然不流於俗定價值結構下的自我偏執。這樣的一份偏執,讓他那麼長的時間裡,始終很清楚自己在面對的是什麼;對於創作這條路。外面的世界擾擾紛紛風花雪月,藝術的世界更顯得喧囂吵鬧,當所謂的「語言」過於任性自由的同時,我們反而更難以聽懂、看懂「語言」的形式,更遑論是深透「語言」的本質。但是康海濤似乎在這個什麼都在變的世界與人裡面,一直很堅定。然後,他告訴我「人只能做一件單純的事,不是即興的事。能夠把一件事情做好、做足、做到底,那已經不是簡單的事了」。

這話,聽得我眼眶一熱。

我記得在2012年寫他的一篇文章裡,提到『康海濤告訴我,他是在初三那年開始迷上晚上到校園走走的習慣,而他把這個習慣稱之為漫遊。康海濤說「重慶住家附近旁邊就是一所大學,有個非常寬敞的校園,大到學校連修校園圍牆的念頭都沒產生,晚上當然也就沒有什麼可以關上的大門。我尤其喜歡在晚上到校園走走,那個時候的年紀也談不上有什麼心事好想,我只是很喜歡在校園裡走走的那種感覺。我覺得,校園比公園還有人文氣,公園就是很休閒,可是即便是晚上的校園,都還可以感覺到那股人文的氣息,而換一個說法,或許是因為我很喜歡置身在自然環境裡,校園裡的環境多少也吻合這份要求。尤其遇到下過雨之後,會感覺到整個空氣非常新鮮,校園的石頭都被雨洗得很乾淨,你躺在石頭上;格外地舒服」』。

一個初三的少年,晚上;不是眼睛被電視給勾魂了,不是忙著溫書寫作業,不是跟同學夥在一塊,卻選擇一個人到校園「漫遊」。康海濤那個時候跟我提及,我心裡確實問號滿滿。但是,我又怎料著,少年就這麼漫遊著;遊到了中年,還繼續在漫遊著。然後,他就這麼畫著…畫著,把漫遊化為自己面對藝術創作的源泉,而且還是一個一直都不沒有乾涸的活泉。

.jpg)

木柵欄 Wooden Fence

紙板丙烯 Acrylic on paperboard

151×252 cm 2023

把看人與看事都單純化 心就自然澄澈

康海濤自己認為,夜晚並不產生太多故事,而他自己也不是個喜歡收集故事的人。當初他自己喜歡在晚上到校園走走,那個時候年紀還很小,直到後來長大,他也才管這種行為是漫遊。同樣道理,小小年紀是根本沒有什麼回憶好去搜尋,所以,他僅僅很單純的覺得,自己在那個時候是一種毫無目的的走走。

這些,我姑且稱之為「因素」的內容,與康海濤的藝術創作構成相當緊密的連動關係。也就是說,少年時期的習慣,投入創作後成為描繪的主題,這背後都鎖扣在一個相當基礎的精神,那就是;一種單純的心念、習慣。康海濤沒有特別著意要讓自己的這個行為演化或者過度解釋成為一種創作機緣的說帖。他從過去到現在,對於這件事都視為是很純粹的自己生活習慣。正因為是如此,他才能夠不會受到太多外在因素的附加價值給綑綁,他才能夠更耽靜面對這個主題的創作,得以更深邃進入其中,而不會受到外在因素的擾動。

心,一旦定了;那有什麼不能安靜的呢?

康海濤,顯然都在實踐這個內在的理念。

.jpg)

鏡中 In the Mirror

紙板丙烯 Acrylic on paperboard

145×407 cm 2023

康海濤說,一開始,他的確會把以鉛筆作為打稿的痕跡擦掉。後來過了一段時間,他又發覺這些鉛筆的素描痕跡,似乎有一種測量的概念,而因為經過測量的過程,鉛筆線條所留下的依稀彷彿痕跡,好像成為一件作品的骨架,把它留了下來不再擦掉,似乎也等於能夠把生命的骨架能夠讓人看到一般。

底稿與上色 每個轉接都是人生一個渡口

康海濤的藝術,讓我感受到流動、正在進行的緩速感。之前,我以音樂性來形容他作品裡的這股緩動迴旋,這回看他的近作,則覺得他把白日跨入夜晚的時間感給畫進了作品裡。同樣都有速度的緩流,但隨著年紀即經驗的奠基,康海濤更能體受到時間流動下所產生的實與虛,那是心境;也可以說是個人因年歲琢磨出的修練。 這個說法可以從康海濤在畫面上留下的鉛筆素描痕跡,可見到印證。

康海濤說,一開始,他的確會把以鉛筆作為打稿的痕跡擦掉,原因是在於這鉛筆原來的打稿,確實會比後來作品完成的時候是有差別的。後來過了一段時間,他又發覺這些鉛筆所留下的素描痕跡,似乎有一種測量的概念,而因為經過測量的過程,鉛筆線條所留下的依稀彷彿痕跡,好像成為一件作品的骨架,把它留了下來不再擦掉,似乎也等於能夠把生命的骨架能夠讓人看到一般。

「我在這個過程裡,一遍又一遍把丙烯顏料往上疊加,竟然讓我有一種在面對建築興建的錯覺,骨架原初是被視為這件作品所欲呈顯的樣貌,後來則讓我覺得在過程中的一筆又一筆畫進去,已經不再是屬於客觀的還原,而是生命在逐漸醞釀、生成的推進。之前,我所認為測量概念也好、可望從鉛筆素描進到完成的一份精準不容誤失的測量感,此刻;都不在了。我只是更深刻感覺出,生命的原初到成長,其實都含括著一份包容、寬容。那些留在紙面上鉛筆痕跡,就是生命的原初、就是我意念的初衷,而我將它留在紙面上,就好比人在面對自己一樣,有一種不迴避過去的心理底定感受,就像我跟你說的,我並非在夜間去尋找什麼故事,我只是很單純讓自己進入夜晚的氛圍,那很單純又很純淨的空間裡」。

康海濤的這個說法,分外能讓人感受到時間從白日慢慢跨入夜晚的過程。時間並沒有特意要改變或者撤走什麼樣事物或人。時間只是以覆蓋的方式,逐漸浸透了空間,並且也尊重空間原來的所謂。鉛筆打稿的痕跡、丙烯顏料層層疊加上去,原初的模樣是被留在原初裡,就如同青春也留在青春的那個年代。

康海濤進一步又說「以前,我會很在乎所謂還原場景,似乎以鉛筆作為素描打稿,就是為了很忠實畫出自己所看到的景象。後來,我逐漸發覺自己已經從那樣的情緒抽離了出來,很明顯感覺自己不再那麼是為了還原景象而去還原。一如生命的種種,總是會逐漸退場。我曾經在自己的筆記上如此寫著:畫一筆忘一筆。過去自己所執悟的那份要原始畫出場景的心理,也不曉得是哪個時候竟然被削減掉。當我放掉了這所謂的每一筆,就好像更走進、更融入所描繪的夜間景色裡面,我已經把夜景抽離成為一種非現實,這樣的心理感受深深攫住我。因此,夜景之於我,更貼近於抽象的真實;但不是被侷限在極端寫實的樣貌」。

這位向來就不喜於渲染自己的藝術家,感覺上是那種極為難得人格與畫格相當密實貼近的代表。

樹 Trees

紙板丙烯 Acrylic on paperboard

182×252 cm 2022

不是造浪者也非逐浪者

畫格與人格異常契合

康海濤告訴我「一開始以夜景為畫題,可能是那樣的環境、這樣的畫題與我內心深處的屬性比較貼近。我本來就相當嚮往單純的事物,物質世界的種種與我一直是採背道而馳。對我來說,簡單不受干擾的生活,讓我更加能夠放鬆。多年下來,我一直堅持這樣的心念與對這樣畫題的描寫,我與作品之間的心靈契合,也就讓我內心能更沉靜、澄清」。

這也就是說,與其說康海濤是在畫夜景,不如說;他是在對自己的內在信仰做書寫。

書寫,這兩個字尤其非常適合拿來放在康海濤的藝術身上。

我嘗試從疫情這三年來,抽選出康海濤同樣以〈樹〉這個主題的作品來並陳欣賞,就不難察覺出「書寫」這兩個字是如何巧妙疊映在他的作品,從中更能體現出他這三年來的心情轉折。 康海濤有個驚人絕妙的藝術技巧,那就是在他描繪夜間樹的身影,他在紙板上以丙烯顏料的層層覆蓋與拓延,將樹身在夜間的空氣乾濕密度、空氣流動,以緩動波的概念,不著痕跡拖曳出來。

夜間的樹,因為沒有白天光線的清晰透亮足以顯露出立體層次,可是康海濤卻能以顏料的深淺、水分控管,將樹身受到月光、路燈、房內的燈光投映的流動給活現,這在2021年的作品,就可以充分獲得印證。2022年,黃色的運用,襯映出光線與樹身的淺與濃對比,康海濤通過色彩來書寫出光線的流連與眷戀,這一年也是Covid-19最嚴苛的時間,顏色所帶出的內心對安全、光明的可望,情感的溫度一寸寸表露,絲毫不顯出急躁的焦灼,令人印象深刻。當疫情逐漸鬆綁,自由移動也慢慢回到日常,康海濤在一件名為〈時光〉作品,不再那麼直白將樹身視為描繪主體,他採取一種類似影像投映的手法,樹的身影是枝枒漫飛,遠方象牙白色的房舍、中景則是橫長條木架錯落著物件,三個景序帶出環境一股鬆鬆軟軟的自在氣息,光影就好像是鑲嵌一般浮現出來,畫面顯露出小日子愜意,似乎就這麼緩緩輕輕地落在了日常。

三個不同時間、同樣的畫題,康海濤在畫面上捕捉時間躡手躡腳的緩緩游移痕跡,從光線追著影子跑、從顏色內化的鋪陳,藝術家透過創作也把自己這三年來的心境梳理得異常透徹,畫面帶出豐滿卻不喧嘩的感情,完全吻合康海濤通過繪畫方式來進行內心書寫,視覺本身的語意,凌駕了文字的駕馭。

.jpg)

冬夜 Winter Night

紙板丙烯 Acrylic on paperboard

203×152 cm 2022

康海濤式的夜色

迄今無人能瞠其右

儘管是以描繪夜景為主題,康海濤對於色彩的推進,更可說是他藝術非常出色的一環。

康海濤說,創作一開始對於明末清初的龔賢(1618-1689)水墨作品相當喜歡。龔賢擅用「積墨」來描繪山水,墨本身的疊加所產生深邃與厚度,對當年的康海濤無啻是個很大啟迪。康海濤說「如果你仔細看晚上的夜色,就會發現晚上天空是透的。最初我是以藍墨水來試著呈現那穿透卻不顯輕薄的夜空。後來,我慢慢琢磨出以顏料一層層反覆堆疊,因為是一次次把顏色放進來,相對就把顏色本身所欲彰顯的光感透露出來。我發覺,這樣的方式與龔賢以積墨處理的畫面,我固然不若龔賢的作品的乾淨俐落,卻也因上色的方法採的加法概念,色彩本身的光感;就這樣慢慢給牽引了出來」。

自此,我們方可以從康海濤在作品所描繪的樹、夜間的空氣,感受到他所賦予作品那份既透明又不失厚實的溫感。

另外,還必須一提的是,康海濤習慣以紙板來取替畫布,紙張的纖維,基礎上是相當具有吸收水分的特質。康海濤採取的「加法堆色」,也因為紙板的特性進而達成雙方共構互乘,使得他所形現出來的畫面不至於出現呆滯色彩現象,反而讓色層更分明、更有立體感,這也就是我所說的「呼吸」;康海濤的畫,充滿著會呼吸的氣息。

他自己就說「紙板的變化是很大,同時也能充分吸收顏料的濕度。在一遍遍上色過程,淺色確實會不太容易畫出來,也容易給人略帶單薄之感。但是,同樣過於厚塗也往往會造成色彩沉滯。所以,我屢屢把紙板當作畫布來看待,假如畫得不夠精實,就學習如同在畫布上作畫一樣;可以進行覆蓋的作法。只是,我是以用水去洗擦,無形間;竟也讓畫面產生了一種粗獷感」。 早期,看康海濤的作品,那個時候他筆下的夜景,總會帶出碩大茂密的樹身,我經常在那樣的畫面當中,依稀感受到晚風帶起樹身枝枒葉子的輕輕搖晃,風的動作;被他很巧妙畫進了作品裡。現在,康海濤則慢慢把樹身的形體賦予了抽象概念,你則看到了夜晚的樹有了一股沉思靜肅;好像沒有少年時期的輕狂多話。康海濤在他的藝術,始終埋藏著一份很不喜於喧囂的溫度,就如同在作品裡,讓人看到了謙和、內斂、沉穩,但溫暖始終未曾遠離的態度,這濃濃人文底氣,未曾有人能超越。

而,我管這叫「康海濤式的夜色」。

5月23日在北京偏鋒畫廊現場欣賞康海濤的【綠島】個展,有一種被震攝之後的恬淡肅靜,似乎一講話;就像在墨黑的夜灑下白點,無故去破了那沉沉實實的靜。 海濤個性的樸素,正足以去對應這樣的作品書寫,沒有太多大起大落的顏色與煽腥題旨,在日常的環境當中,他讓鉛筆的底稿與單一色顏色的鋪染,形成不同空間的過度與疊映,也在夜光與燈影的隱約蠢動底下,將畫面因為空氣流動、濕氣所造成的緩波牽引出來,這需要多麼大的自定與自律,才能讓靜不只是靜,而是不多話也能道盡千萬的理解。