策展人 / 鄭乃銘

CANS未來大明星年度展,今年跨入第13年。這項展覽最早的立基點是在串聯兩岸70後藝術家,一開始是透過雜誌版面專輯企劃來呈現,接著又發展/蛻變成為實體的展覽,從台北-北京-台北。展覽企劃成功拉近7080不同地域藝術家的距離,也同時促成了藝術家在雜誌版面與實體展覽的相互認識,更加速藝術產業對於入列的參展藝術家多方照應,拓寬了藝術家作品跨區域的收藏族群。

「2021年第13屆未來大明星」的展題訂名為【Chill-很有態度五人展】,啟動幾項作為:一、參展藝術家的年齡層往下遞減;加重90年後藝術家的占比,箇中的心念是在於一份「世代傳承」,我們可望透過7080當初所提的藝術世代結構,逐漸往下來發掘與觀察90後藝術家的創作性格與面貌。二、採取比較內化的主體來作為歸納,比如說;今年選擇以「人物」來作主體,但並非嚴格要求藝術家是以肖像來作依歸;而是從作品原生慣性,來梳理與觀察這個主體所帶給創作者的奇想/異想。三、可望看到藝術家對藝術的態度,遠遠凌駕藝術家對守成守舊的安撫;這也就是我們選擇Chill這個現在屬於泛世代顯學用語來作為總題的關鍵因素。

畢竟,藝術需要有態度(立場)與見解(思想)。

從釋義的本質來看Chill這個字,本意指的是寒冷、冷卻,因此,經常被延伸出冷靜的意思。但這個字換到新世代行為語境上,則已經超越冷靜、酷、有點冷、沒關係…等等傳統字面單一性的指涉,更拉大範圍含蘊「很做自己」、「很有態度」、「不在乎別人怎麼看」,甚至有「別人笑我太瘋癲,我笑別人看不穿」的更高級語意。

從這個基礎點來看今年選出的五位藝術家,李承道善長借用現成語體,讓卡漫人物與經典圖繪產生繽紛又詭異的末日享樂氛圍,而所謂的挪借;更也回應了21世紀之後,極端普遍性的複寫性社會人文景況。曾建穎筆下的人物,是當代水墨創作元宇宙的巨大版本,他就像是站在傳統素材的高空跳板上,一躍而上;泳池所激起的水花已非感官上感受;而是內在的質變。主視覺藝術家倪瑞宏這次的作品比較特殊,這位感情豐富的藝術家,從父親喪禮的蘭花作為入題,蘭花;成為「介口」也是「生命」的表述,這裡;有對人的懷念,更是對生命的另一種感念。歐靜雲的人物,是對視覺的溺愛,如三菱鏡視角轉換,他觸碰歷史、性別認同、權力…等深沉議題酣暢淋漓,耽美的青春,永遠是不朽的神話。陳念瑩的人物是絕對入世,直鋪的筆觸與平述的畫面結構,彰顯出現代環境人與人距離的過近與心理的疏離,極為復古又台式繪畫的書寫,彷彿讓人聽到親切的語音,快速建立作品與觀者間的共情。

倪瑞宏 Ni Jui-Hung(1990-)

倪瑞宏,其實沒有她給人那麼的放得開…我想說的是那麼肆無忌憚的放得開!

如果你夠敏感,不難察覺到她眼神時不時會浮現稍縱即逝的害羞與內向,甚至;對自己長手長腳不知該擺放在哪的惶惶惑惑。而她的畫,就是她拿來形於外的某種盔甲;可以拿來防禦她內心的害羞!

我總覺得,倪瑞宏的繪畫是她個人情感的一種溯流。也就是說,她透過一件件的畫作,將生活眼觀、心感;逐一歸納與熨平,然後再收進自己情感的多寶格裡。熨平,確實就這兩個字。就像是熨斗一樣,倪瑞宏的每件創作、每段取決於生活的跌跌宕宕與自我想像,一旦被她畫出來後,就像熨斗經過了有皺褶的衣衫,一切都歸於平順。

她今年為【未來大明星】主視覺所畫的那件巨幅圓形作品,她說「畫裡的那一大盆白色的蘭花,其實是爸爸靈堂親朋好友所送的;是30盆蘭花中的一盆。也許對多數人來講,放在靈堂的花,似乎都不會往家裡擺。可是,爸爸過世到舉行告別式,我們收到的蘭花真的太多了。我就是在那個時間,還很認真去研究了蘭花。聽起來很怪是吧!家裡在辦喪事,我怎會去注意蘭花長得美否呢?媽媽也覺得靈堂這麼多蘭花,丟掉太可惜了。畢竟,那也是有生命的。因此,我們決定將靈堂所有蘭花悉數搬回我男朋友家徒四壁的家。空空暢暢的臥房被白色蘭花擠得滿滿的,我們還特地放了一盞燈,深怕蘭花失溫凋零。只是,沾著靈堂氣息的蘭花、暈黃的燈光,那景象真有點詭異…」。

倪瑞宏說,父親靈堂的蘭花,是她想要以此主體來作一系列創作的源頭。「我想,這些蘭花好像不僅僅只是蘭花,那是許多人對爸爸的一份思念,那也是我對爸爸想念的延伸。這就好像我總是喜歡在墳墓區看嵌在墓碑上的瓷像,那是送給對方;紀錄一個曾經存在的生命。我認為,這是很溫馨的」。由此不難知道,倪瑞宏藝術所具備充足感情的原因。

但,倪瑞宏有分裂人格,這是很顯而易見的。其中,身體裡就住著位老靈魂。這使得她對種種復古相關事物,都會起近乎貪嗔癡愛耽溺狂熱之情。她喜歡看廟宇的壁畫,尤其是教忠孝節義故事的壁畫。她喜歡丰子愷、王澤的《老夫子》、政令宣傳的海報、插圖、告示牌…。這些圖像的訓練與對敘述的原件,造就倪瑞宏的繪畫;透過平塗技法處理,呈現圖面破題直接入境。她的筆觸回到近似童稚般毫不添加的粉飾性,畫面飽滿的敘述能力,很直接地;就能輕輕淺淺落入你眼裡、了然於你的心底。

一盆白蘭花

壓克力 油畫 直徑 200 cm 2021

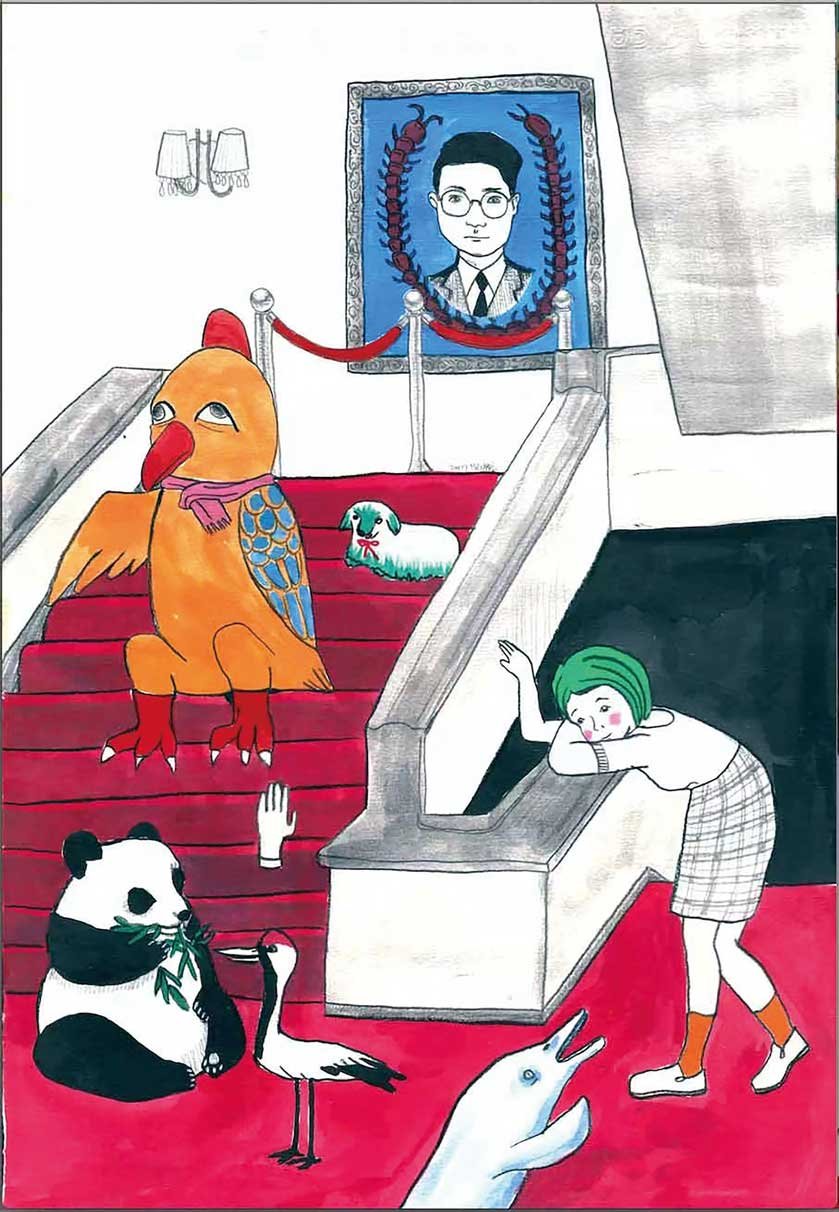

當你最愛的動物植物都在身邊

鉛筆、紙本、水性顏料

36x27 cm 2017

李承道 Lee Chen-Dao (1982-)

李承道善於梳理事物的頭腦,與其正能量的幽默感,令人印象深刻。

近期,他有個名為《漫尬盆栽》系列,挪借了常玉相當為人所著稱的花卉圖案,但卻又大大顛覆常玉既定給人的藝術觀感,看得人真是驚心動魄,挺怕他會被常玉粉團給閹了!

但李承道首度說出這個系列的背後緣由,聽聞後;你只能說;難怪這位1982年出生的藝術家現在如此搶手與當紅。

「我覺得,我們這個世代藝術家都面臨一個共通的困擾。也就是;我們對所謂的原創都有某種說不出的焦慮。畢竟,藝術這個領域,該說的、該畫的、能畫的、媒材的選擇…,多少前輩都已經嘗試過了」。他說。「尤其是我們所處的又是個網路、資訊透明的時代,知識的門檻越來越低,你往往可以通過Google就能掌握太多技術上的點撥。因此,我們不得不回到主觀思維所呈現的基核點上」。「2020年我到日本參加一項展覽,回到臺灣;恰巧是新冠疫情轉趨嚴厲而開始實施二星期隔離。我那個時候是回到工作室進行隔離。一位朋友正好是植栽專家,送了我幾株適合在室內養育的盆栽、沙漠植物…讓我可稍解隔離的單調。後來我猛然發覺;這場疫情似乎也把人圈養得像一株植物。我們不再像過往可自由選擇空間、選擇移動,只能被侷限室內、居家,這樣的心理轉折大大顛覆傳統我們在養蘭花、養鹿角蕨…的養性,我們把自己逼近得像是植物…。這是我投入《漫尬盆栽》系列的初始」。

「過去的創作,我本來就會經常借用流行或被廣泛被記憶的圖像。要畫植物的這個概念,躍入心頭則是常玉所畫的盆花圖像。常玉扁平的線性運用,其實相當吻合卡漫超扁平風格,而我不想再陷入過於美式卡漫性格,常玉的東方情調則更吻合我渴望塑造與凸顯的文化情懷」。「我擷取常玉盆花靜物的基礎結構,但也充分把色與形重新再製,且讓兩者間更趨近於混和,在視覺上有分辨不出的錯覺。然後,我把許多漫畫人物取替了原本的花體或枝體,文化的混血、訊息的錯位、世代的穿透、疆域的模糊…,再加上豔俗的色彩、著色的古典畫框,混生/共處固然是這世代的顯學,也何嘗不是這世代另類的焦慮共業」!「而這樣的心念,與我同樣以常玉的裸女系列,來加以轉換成為卡漫人物,亦有相同的造境與心境」。

藝術重新被拆封與組裝,在這個世代;也被重新賦予新的閱讀。

漫尬盆栽 NO.5

壓克力 噴漆 油畫 古典畫框 66x113 cm 2021

漫尬盆栽 NO.4

壓克力 噴漆 油畫 古典畫框 60x110 cm 2021

小飛俠- 超級常玉

壓克力 噴漆 油畫 古典畫框 70x95 cm 2021

曾建穎 Tseng Chien-Ying (1987-)

與其說曾建穎是在畫人,毋寧說;他畫的是超越外相裡的那個人、是屬於「非物質性的人」。

曾建穎的藝術,具備了幾項撞破的特質。所謂撞破,說的是他不流俗的旺盛企圖,他嘗試在既有的基礎配置底下,卻能夠通過自己無比的固執與堅持,讓作品的特質不輕易被劃歸到現有體制內。

一、他大大撞破傳統肖像既定成俗形式概念。對於肖像畫的要求,自古以來就極端恪守要導向一種不容被顛覆的美顏與愉悅性。但這樣的約定成俗,似乎也往往造成「像」與「現實」多所悖離,好像我們始終是活在一個不容被推翻的「塑料性」傳統肖像理則學裡。但曾建穎筆下的人,絕對沒有所謂美顏、端莊、優雅、高貴、脫俗。曾建穎筆下的人物,有著傳統東方美學裡所講求的圓融、豐滿,但這樣的形式嚴格講是個棧道;一個帶領觀者容易進入古典範疇裡的棧道。可一旦你走進,也會發現他拉提到作品畫面的質地;毫無遮掩就帶出一股你未曾經驗過的氣韻。這樣的氣韻是建立在線條、是流露出所謂的東方情境、是揮灑出所謂的具象圖繪,但卻是超越你的心理視覺閱讀經驗,卻又如此貼切著他作品整體所煥發出來的精神氣韻。這使得你對肖像的觀念出現了崩潰,卻又如此心甘意願地接受了那樣的崩潰。

二、他所運用的媒材悉數是東方媒材(水墨、膠彩),問題是;他竟能讓媒材與他的心念緊緊密合,共同成就出屬於他自己世代的當代視野。此舉,無疑是撞破媒材被框限與綁架的傳統說法,證明媒材應該是為人所用;而非人被媒材所用的陋規。曾建穎對媒材的使用上,愈加強化了思想;而非只一昧服膺於技術。他借鑑了傳統東方繪畫的白描與暈染,在白描基礎結構底下,也挪用了凹染與凸染的兩種錯置方式,這使得他筆下所呈現的人物,表面上似乎趨近於傳統佛教造像的繪畫理則,但因凹染與凸染所展現類似陰陽兩極景韻,讓他的人物有了撞破傳統東方繪畫的過於平塗化視覺,進而導向更具有立體感的層次,這樣的層次推進不是立基於西洋雕塑的造型;而是徹底回歸到東方的圓、潤、豐、腴,如此的造型也有點近似現代生活經常接觸的吹氣塑料物件所呈現的飽滿感。如此的處理方式,托顯出曾建穎作品更趨近於感受上的寫實,而不純然只停留在物象的寫實。

曾建穎內心的放,造就他懂得在畫面的收,權衡間;藝術因此有了自己的獨立思考。

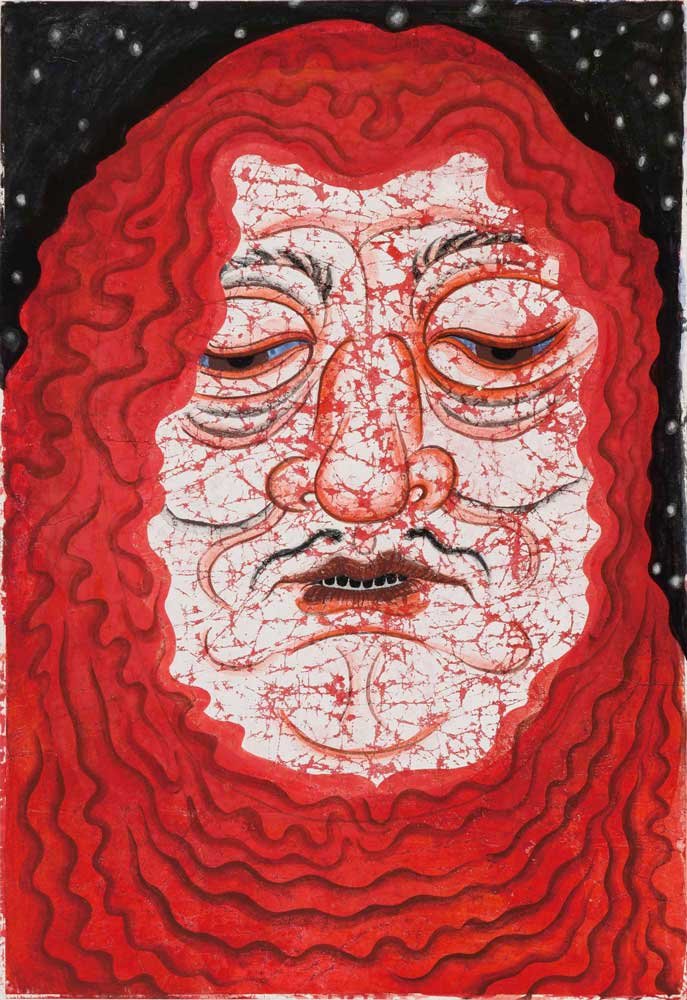

破碎的臉

紙本 膠彩墨 礦物顏料 35x23 cm 2016

花子

陶 (含木盒) 13x14x15 cm 2019

秀雲

陶 (含木盒) 37x10.5x17.5 cm 2019

歐靜雲 Ou Jing-yun (1991-)

歐靜雲對於人物的架構,可說是這次幾位藝術家裡面,最為特殊的一位。 他不僅僅是在畫人,更關鍵的是;他是畫心理所觀視的時代。

他運用了略帶魔幻寫實的語境,將空間的場景拉抬至更具為遼闊性場域,人與空間的對話共構出一個極度詭趣又微妙的相互關係,某種程度讓我很直接想到15世紀荷蘭畫家希羅尼穆斯‧博斯(Hieronynus Bosch 1450-1516)所畫的〈人間樂園〉三聯屏。

博斯被譽為現代繪畫的始祖,他相當擅長以故事題材的畫風來作書寫。畫面上;他屢屢藏著分軌、躲著轉折的細節,也經常意於言表地陳述著獨立畫面故事。這樣的鋪陳,事實上並不會樂於為新世代藝術家所親睞,畢竟,如此的大費周章,容易陷入瑣碎難以聚焦。但我並非指歐靜雲擷取博斯的結構章法。嚴格上,歐靜雲採取的方式,固然也趨近宗教式風俗畫,可是更細膩一點來說,歐靜雲將如此精神結構放大到更像是歇斯底里跨現境的幻覺空間,將內化的暴力也好、情慾也罷、權力也行,歐靜雲就像是博斯處理〈人間樂園〉一般,各有自己章節、起承,進而形成就像是切割卻又被縫製在一起的漫畫語體,彼此間相互依賴與牽扯。同時,他更讓整體畫面出現不同時空的並置交疊,彷若不同視窗的開開合合。

這位1991年出生的藝術家,具備如此通透的剪裁與幷構能力,確實是格外少見。

在對色彩的運用上,他將油彩情緒壓抑回到中世紀宗教畫風格調上,徹底脫卸油彩給人的濃郁、煎煮、堆砌的厚重,卻又帶著撒潑的任性,使得他的作品有了超脫現實的軼事感。

再者,歐靜雲在作品中,不是很囂張卻也不遮掩地觸及到「耽美」的心理議題。他畫面的男性擺脫以傳統西洋人體結構為占比的表率,骨架偏細、偏窄、扁身的亞洲男性成為書寫重點,那股細緻又偏向於陰柔的跨性別概念,只能以軍裝、老虎…等等意味著傳統高權力象徵,來轉移內心或多或少的依附與失重感,同時也等於點出性別權力這個長期的社會議題。

歐靜雲的藝術,跳脫了龐大結構易流於疏懶的窠臼,他讓性、暴力、權力、婚姻、性別認同…諸如此類的宿命話題,在他的藝術有了更貼近於世代內在的惶惑,也使得他筆下的人物,不僅僅是寫人;而是寫時代。

森林裡的槍聲

油彩 畫布 120x162 cm 2019

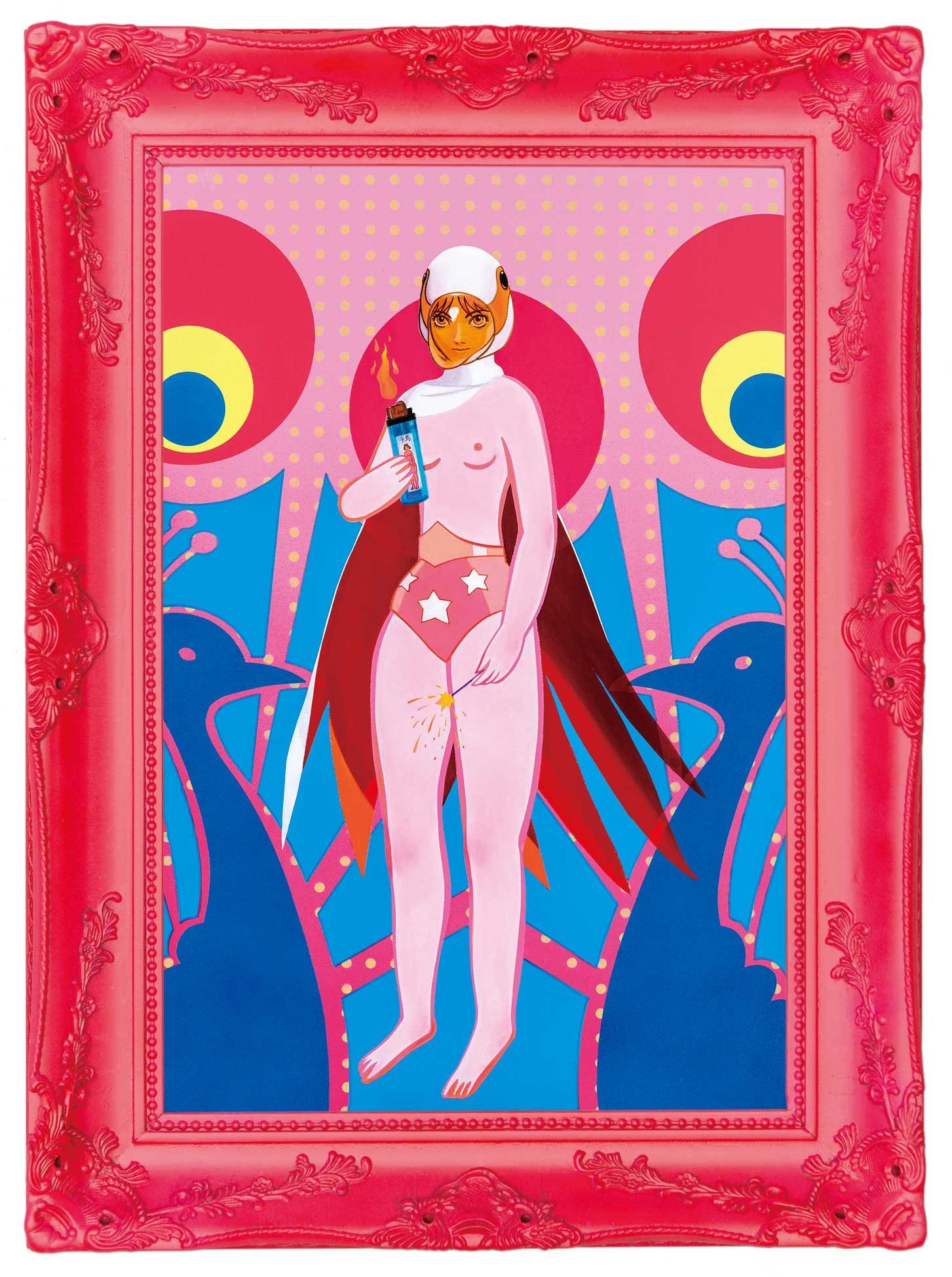

小仙女的正義

油彩 畫布 145.5x112 cm 2016

陳念瑩 Chen Nien-Ying (1993-)

創作,對陳念瑩來講是觀視世界的另外一個方式。

她生長在新北市的三重。她說,三重地域性格強,房子密集度相當高,尤其又多數是住宅,人與人之間的距離靠得特別近,這樣的環境讓她養成了善於觀察的習慣。「我發現,在這樣的環境底下,你更能夠感受到都市空間所存在的一種薄弱、碎片的視覺,就好像店面的風景,很斷片、很壓扁,毫無景深的斷面」。

這位1993年出生的藝術家,非常喜歡走路!她說「就是因為喜歡走路,我才更能夠觀察;觀察環境的許多狀態。比如說,店面外頭貼著『冷氣開放』字樣,但明明一年到頭冷氣都不開放!幾乎所有的店面都喜歡貼卡典西德,四四方方透明的方盒子,賣的是檳榔;但壓克力面板貼著各式販賣內容。你走在路上,一個個檳榔攤就好像赤裸裸呈現在你面前的居處;毫無可躲閃的任何角落。你站在外面,一眼就能望穿整個空間,人跟人好像沒有隔閡,視覺是一種薄弱、碎片被壓扁的圖面,常常讓我看了再看,一點也不覺得煩膩。我曾經因為喜歡霓虹燈、水鑽高跟鞋,而跑去檳榔攤打工了近一年…」。

「我在想,我後來創作之所以會選擇廣告顏料、粉彩、色鉛筆這些比較廉價的媒材來作為表現,跟我想要呈現的這個環境觀感有很大關係」,陳念瑩說。「我以窗戶來作為作品的一個引題,絕對是因為居住空間的密度過高,人與人被看與看人的距離不再那麼遙遠,多少是有點關係」。在她的作品裡,窗戶,可以是著意架設出來的「邊界」,但也可以是已經被融入整個畫面的一個「無疆界」。或許是基於這樣的因素,陳念瑩固然有相當紮實的水墨畫訓練,對於膠彩畫也相當有經驗,但她特意在作品的視覺呈現上,跳開了這些極端嚴厲的傳統創作講求章法,她以媚俗的顏色與輕挑短淺的筆觸來拉開視覺,這樣的風格,使得她的作品反倒沒有學院的距離;進而出現了近似素樸的圖繪個性,它更吻合都會空間的碎片、輕薄、塑料的常態性,此舉無疑模糊了觀看與被觀的距離感,使得她所碰觸的題材顯得更像是鄰里街區後窗所經常上演的日常。

陳念瑩的藝術,有股無懼的任性。

任著自己的性子去看這個環境、去選擇入畫的題材、去選擇習慣的筆法去留下眼所見、心所感的事物。這當中,存在著荒謬、矛盾、衝突、對峙…,但也顯得更生活。

枕邊人

紙張 綜合媒材 90x60 cm 2019

勤洗手

紙張 綜合媒材 55x27.5 cm 2021