…我喜歡在蘇煌盛的作品中,找到那股淡淡的閒散。

是的!淡淡的閒散!

這位年輕的藝術家,比你可以想像的小心翼翼。

閒散、小心翼翼,這應該是兩個極端不相互等的狀態。

問題是,蘇煌盛確確實實就在自己的藝術裡,不刻意卻又有那麼點著意地把這兩端的情態給栽種在當中。這似乎也成為像他這個年紀的世代;很顯性的一種現象。也就是說,其實是敏銳、有感,卻又不是那麼甘心被人視為一種氾濫的易感。

於是,學會了小心翼翼;於是,也會莫名的有一種不太願意輕易被「招降」的防禦。

他的作品,就像是面對層層往事的抽屜,一旦打開了;就不免會有一種被翻箱倒櫃追著跑的感覺。我的意思並非指這位年輕藝術家有著滿腹往事。應該說,蘇煌盛比他自己能夠料想得到還要來得對生活有感受。只是,私心裡;他並不是那麼願意讓自己的藝術過度向述情傾斜,那種過於一眼即被洞穿,並非是他創作的原初;也不會是他要示人的作品。

因此,他選擇了一種纏繞、迂迴、緩步;一種置身卻又抽身的離魂。

比如說,他畫裡的人物,沒有太多喧囂的表情,但就是有一股極端少有的靈性,那是一種前世受過、今世恍悟之後;還願意站在這個地方的透徹。

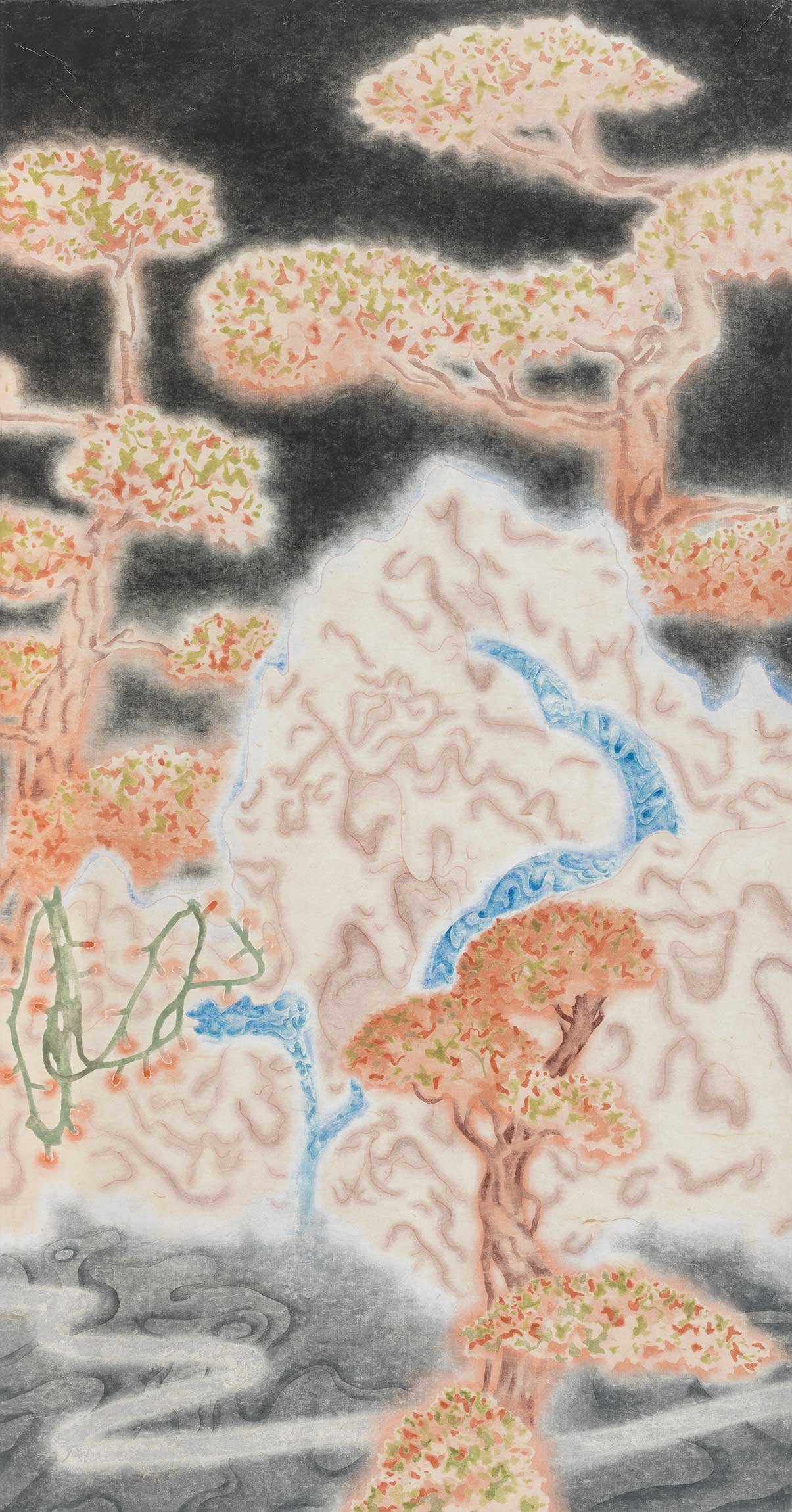

比如說,他所描述的自然景致,最能看出他置身卻又抽身的安頓自在。他讓筆的主觀性來代替眼睛與心理的「作祟」。但這樣的視角卻非一成不變。在緩步過程中,他易感的心會時不時跑出來撩撥一下。於是;蘇煌盛一個翻身,就讓「筆風」整個跳開主觀性貼近,調高視角、調整思緒距離,一個落定;他就成為一個站在山巔的觀視者,而不是置身的涉入者。因此,我會覺得,蘇煌盛筆下的自然,嚴格上並非是描述自然景物,而是他對自己內在的修身。

至此,所謂【空城之計】指的就並非是形式上易解的傳統,而是生命豐盈與掏空的進與退。

金秋,《亞洲藝術新聞雜誌》推薦給您的新世代藝術家,是我個人非常喜歡的…蘇煌盛。

(文/鄭乃銘)

設色紙本 Mineral pigment on paper

94.5×189.5cm

論影像時代的水墨美學與創作─ 蘇煌盛的【空城之計】

文/吳超然 東海大學美術系助理教授

水墨畫的批判與革新

當中國評論家李小山1985年在《江蘇畫刊》中提出「中國畫已到了窮途末日」之觀點時,引起了當時海內外學界一陣的嘩然。事實上,從19世紀末以來,對於中國畫無法符合時代的批判,從來沒有間斷過。例如,康有為(1858-1927)在《萬木草堂藏畫目》所言「中國近世之畫衰敗極矣」,或他的學生徐悲鴻(1895-1953)所主張的「中國畫改良論」,都依循著這種「末日說」的觀點。當然,上述的觀點,並沒有阻止水墨藝術家從20世紀以來不斷的進行自我反思與回應。例如,臺灣二次戰後的「五月」與「東方」畫會,或是中國在1980年代以後的「新文人畫」,或近期的「新工筆」。

具體而言,如何面對沈重且巨大的傳統,以及如何因應西方當代藝術潮流,始終是近百年來水墨畫家所面臨的嚴肅挑戰。17世紀石濤(1642-1707)的名言「筆墨當隨時代」在曲解下,時常會造成人們誤以為「筆墨」的革新就等同於繪畫的現代化。事實上,如果水墨畫(中國畫)要進入到當代藝術的話語系統進行討論,那麼水墨畫首先就不能再孤芳自賞的要求被列為「特殊的畫種」而被保護;水墨,除了「筆墨」之外,也必須如同其他畫種一樣,在繪畫語言、內容、形式、色彩與整體的構成上,可以進行當代的對話與評論。

設色洋金箔 Mineral pigment on gold foil

45×90cm

影像與水墨

當攝影術在1830年代被發明之後,藝術史其實不僅進入到了影像的時代,也從而在根本上改變了人類觀看與記錄外在世界的模式。高居翰在《氣勢憾人:17世界中國繪畫中的自然與風格》裡提到17世紀西方傳教士從歐洲帶來的版畫造成看過這些作品的中國畫家「無法抹除的視覺經驗」(因而造成17世紀中國繪畫的視覺獨創性)。同理,攝影術的發明之後,從光學與化學顯影進展到今日的數位影像,難道我們每日所經歷的觀看經驗─看電視、手機螢幕、i-pad到電影會跟農業時代的人們一樣嗎?我們對於色彩的感覺、視覺記憶保存的方式、聲光影音的身體感受,在進入到影像時代之後,事實上在演進的過程中已經逐步脫離前工業化時代的觀看模式。

既然如此,那麼水墨如何回應這個巨大的視覺變異?不回應,然後把水墨當作是一種特殊而須被保護的畫種(堅持其底線與傳統),其實也是一種回應。但是,像蘇煌盛這群誕生於數位與資訊時代的年輕水墨創作者而言,他/她們不僅無法迴避影像時代對於創作的衝擊,更多人選擇用不同的方式,試圖讓水墨與影像進行對話。

設色洋金箔 Mineral pigment on gold foil

45×90cm

設色紙本 Mineral pigment on paper

96×378cm

蘇煌盛與他的近作

蘇煌盛畢業於臺北藝術大學研究所水墨組,分別授業於臺灣著名水墨畫家李義弘與潘信華。從他2016年的首次個展【製相術】迄今,可以說是在臺灣同輩之中,對於水墨的材質研究、筆墨技法與裝裱形式上,確有獨到精闢之處。對於一位才滿32歲的年輕水墨藝術家,我們很難以「通會之際、人書俱老」的審美標準來苛求。但是對他而言,更值得關注的是:(1)水墨材質先天的特性或制約,應該如何駕馭?(2)年輕世代所經歷過的視覺養分與造型語彙,如何與傳統嫁接、轉化?(3)他/她們將會如何在這個時代創造出新的水墨內容與表現?

蘇煌盛在上述的三個提問中,非常難能可貴的都在他的作品中得以適當的回應。2016年的〈樹林 4〉或2017年的〈樹林5〉,前者長達754 cm,後者長達1309 cm。這兩件作品前者作於絹本,後者畫於紙本。光是長卷的尺寸就有十足的挑戰。他深知傳統的長卷大都用於表現山水(如黃公望的〈富春山居〉),但做為一位都會型態的年輕藝術家,山水的意象離他遙遠。因此,在這類的長卷作品中,他通常選擇以他所居住或熟悉的地方做為畫面中穿插的場景。又如,本次展覽的〈熱谷〉(2019),畫面中以一位手中拿煙的半身青年起首,透過煙霧裊繞做為場景的串連,然後帶出他日常生活所見的種種─公園裡帶刺的藤蔓和花木、流浪漢、流浪狗。乍看突兀粗線,不僅是他用來連結轉場的手段,同時也刻意製造出另一層的畫面空間深度感。

此外,這次展覽中的〈偶像III〉,根據他的說法是在描寫他散步時所經過的「一個教堂的雕像,然後上面有聖誕燈飾」。在此,蘇煌盛似乎沒有要特別的去凸顯社會或宗教的議題,而是把重點放在聖誕燈飾的人造光源(與顏色),以及那一條纏繞在雕像上的線條表現。19世紀以來,印象派畫家在作品中對於光與色之間的討論可謂具體而充分。然而,傳統水墨的顏料與紙張的限制卻使得20世紀以來的許多水墨畫家裹足不前。訪談中,蘇煌盛談到了夜店、聖誕燈飾與電腦螢幕的光。既然傳統國畫顏料無法滿足這個新的需求,於是他轉向了日本畫的顏料─土繪具、岩繪具與水干。在金箔系列的作品中(如〈金色樹枝〉,2018)則是回到光線與反射之於色彩的討論。他也提及如果站在適當的角度與位置,觀者的投影就會有如鏡像般的出現於畫面,並構成有趣的視像重疊。

設色紙本 Mineral pigment on paper

93×63cm

影像的另一個特色是可以記錄、保存與編輯。【空城之計】中的〈拳擊〉題材來自於蘇煌盛練習拳擊的經驗。這件作品中,他不僅是利用線條來表達速度感,更重要的是他透過朋友的現場錄影畫面,重新以第三者的立場來觀看自己打拳的過程。在作品的開始處,他安排了自己進入畫面成為另一位觀看者,然後當觀者的視線往左邊移動時,他又成為了拳擊練習中的參與者。這樣的多重角色介入與抽離(觀看自己的影像),成為他回應傳統長卷的線性時間敘述的方式。

此外,數位影像的另一個特質是可以編輯。蘇煌盛的許多草稿會輸入到i-pad,然後再進行修圖。他也提及「草稿在電腦螢幕上,經過數位軟體的修改之後,有時候會有意想不到的(數位)筆觸效果,然後我會在原作上再去模擬這種效果」。已經過世的評論家李渝曾在《族群意識與卓越風格》中提出警告說「水墨是農業社會的產物」。她的意思並非全盤的否定水墨在當代發展的可能,而是指責那些抱殘守缺的水墨創作。我們在蘇煌盛【空城之計】的作品中,看到了許多新的嘗試與可能。以32歲之姿,把水墨帶到當代藝術的競場,並能與這個時代進行深刻而誠懇的對話,我相信蘇煌盛的水墨創作,必然精彩可期。

設色紙本 Mineral pigment on paper

113×59cm

設色絹本 Mineral pigment on silk

30×248cm