胡在晴就像是一位吟唱詩人。

她的作品從生活出發,卻又不願意被拘泥在現實寫生的緊箍咒當中。對她來說,環境的事物,最應當被正視的是生命本質尊嚴,而不純然只是一個外相。這多少與她在經歷過一場嚴重車禍,必須進行膝蓋清創手術有關。當時,醫生採取的是局部麻醉方式來進行。她自己形容在極為清醒情況下,看著整個手術進行。至此,或許引發她更在意任何事物藏蘊於內在的本質。

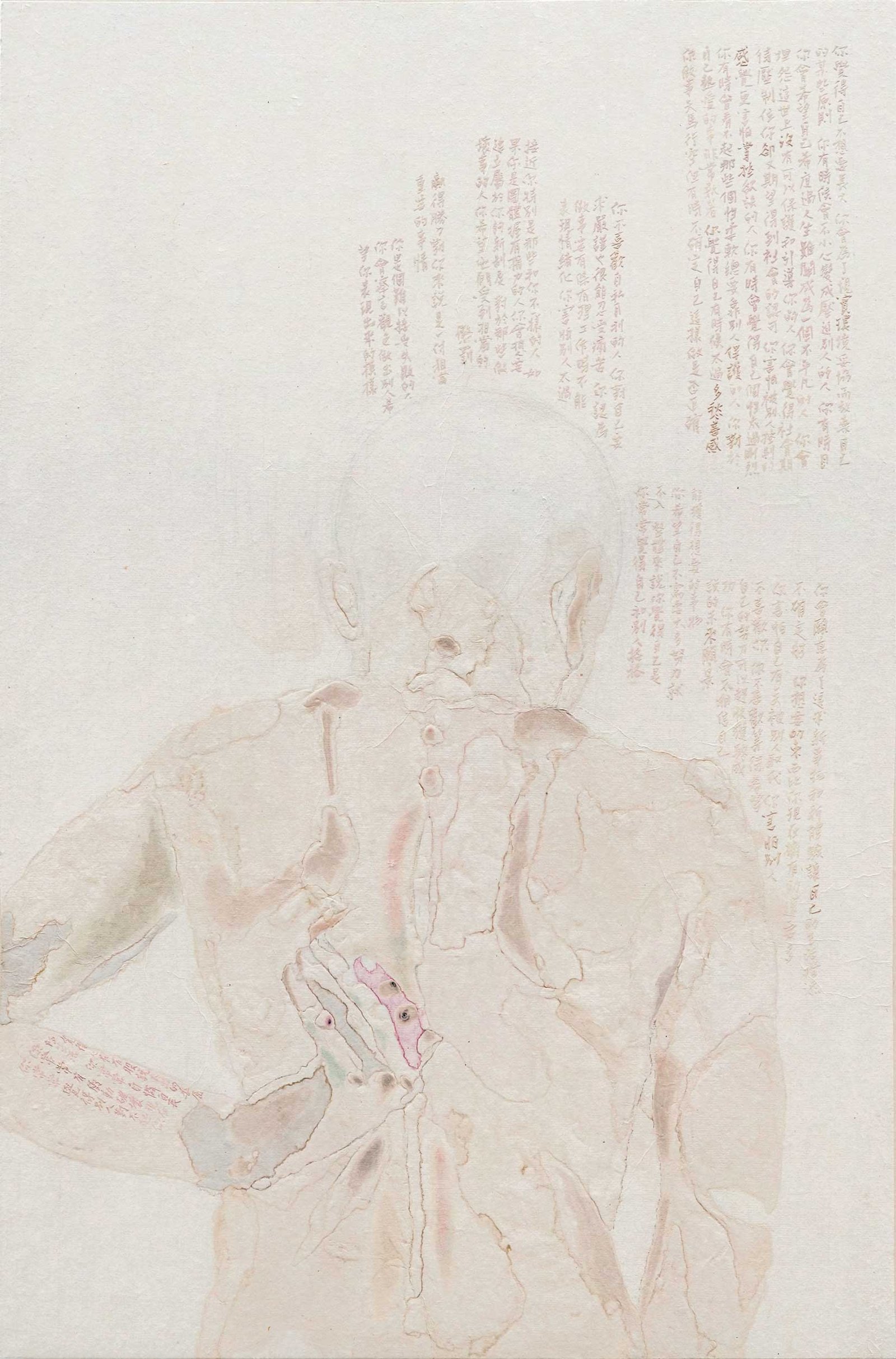

她的作品筆觸極輕,這似乎也能拿來對比她所描繪主題內在的極度重量。尤其,她相當擅長運用膠彩材料中的盛上,在堆高處理之下,塑造出主體豐富的視覺層次,這樣的表現何嘗不也說明她對於畫面既輕且重方寸拿捏。

我面對胡在晴的藝術,總不免感受到時空可以疊置,也能夠抽身的剝離感。

她讓作品不會被僵化在

胡在晴就像是一位吟唱詩人。

她的作品從生活出發,卻又不願意被拘泥在現實寫生的緊箍咒當中。對她來說,環境的事物,最應當被正視的是生命本質尊嚴,而不純然只是一個外相。這多少與她在經歷過一場嚴重車禍,必須進行膝蓋清創手術有關。當時,醫生採取的是局部麻醉方式來進行。她自己形容在極為清醒情況下,看著整個手術進行。至此,或許引發她更在意任何事物藏蘊於內在的本質。

她的作品筆觸極輕,這似乎也能拿來對比她所描繪主題內在的極度重量。尤其,她相當擅長運用膠彩材料中的盛上,在堆高處理之下,塑造出主體豐富的視覺層次,這樣的表現何嘗不也說明她對於畫面既輕且重方寸拿捏。

我面對胡在晴的藝術,總不免感受到時空可以疊置,也能夠抽身的剝離感。

她讓作品不會被僵化在某處定格底下,進而能夠產生空間在生命轉折裡,充滿著靈動…。 秋末,Chill人物推薦給您——胡在晴。 文/鄭乃銘

裊裊

水墨設色、盛上、紙本

D 73.5 cm 2021

藝術之於我, 一如繪畫的手面診

文圖 / 胡在晴

媒材的探究

在台北藝術大學研究所就學時期,我開始思考水墨膠彩還可以有哪些不同的面貌?於是我將這個範疇內會使用到的媒材,不同的紙、顏料、箔類等等,再一一拿出來作嘗試,在嘗試過程中發現「盛上」這個礦物顏料有豐富而多元的面貌值得再去挖掘。

「盛上」是音譯自日文堆高的意思,是以礦石(輕石)磨成粉末製成,大家也常簡稱胡粉盛上為盛上,但胡粉盛上是以風化的牡蠣殼磨成粉末製成,色澤較白,盛上和胡粉盛上因用途類似常被混為一談,但其實不盡相同,我的作品是以輕石製成的盛上為主要媒材。

胡粉盛上、盛上是傳統的膠彩媒材,需調膠水使用,常被用於繪畫前的打底、肌理處理,或是局部堆高像是裝飾性圖騰、珠寶首飾等等,堆高後再設色或貼上箔類是常見的技法。我個人認為胡粉盛上比盛上更為穩定,在作清晰的線條、圖案和線條的堆高方面更為適合,但在色調的層次上和用法的多樣性上不如盛上來得豐富。

盛上在傳統的繪畫用途上偏向輔助性媒材,也因此我認為盛上在水墨膠彩類的媒材中,是還有很多可能性值得去開發的。我選擇使用盛上和生紙作為繪畫的主要媒材,兩者的結合能凸顯盛上獨有的特殊性。

我在盛上的使用上可以歸納出幾個用法:在生紙正反面的應用、盛上塊面的生成、盛上水分控制與水痕的生成。盛上在紙本的正面呈現的質地飽和而溫潤,控制水分不要太多的狀態可以作細節如工筆畫的渲染技巧,因盛上本身可堆疊的特性,一筆筆之間中可以留下堆疊的筆觸。盛上從紙本背面透出來的質地層次則更細緻,有別於直接在正面紙本上遮蓋性強的特性,顯得更透氣一些,經過裱褙托平後在燈光下仍能保留盛上形成的浮凸感。濃稠的盛上畫在生紙上,盛上水分中的顏色會經由畫紙往外擴散開來,留下水痕,盛上乾燥後在周遭畫上另一個塊面,兩個塊面擴散的水痕的顏色相疊加會產生裂紋的視覺效果。在水墨顏料中加上少量的盛上,水墨顏料和盛上在乾燥過程中因慢慢會產生一圈一圈的水紋痕跡。以上是我在創作中常使用的盛上繪畫技法。盛上和生紙的結合呈現這個媒材的不同的面貌和多樣性,我以媒材的開發為始,希望能建構水墨膠彩畫更多元的樣貌。

搆不到的背面

水墨設色、盛上、紙本

65.7x42.9 cm 2019

皮肉小事

水墨設色、盛上、紙本

35.8x69.2 cm 2019

我的創作主要圍繞在人、動物和盆景(植物)上,其實都源自於生活中的體驗和觀察。

・人物的皮肉

與其說我畫的是人,更精確地說我是以人物的皮肉狀態為題,多表現日常身體感知上細微的變化,所以在畫面中的人我通常會弱化表情、生理性別、髮型、服飾等等這些過於強烈而會掩蓋主題的部分。最一開始起源於一次車禍,我事後膝蓋做了一次清創手術,當時因是局部麻醉,所以整過過程我都是可以目睹自己皮肉在手術的過程中被切割、清除。手術過後在吃雞腿便當的當下,看到雞皮下的油脂組織突然感到反胃,難以下嚥,而這一次的經驗讓我思考視覺暗示與顏色、肌理造成身理連動的機制,我企圖在這一系列作品中讓觀者在觀看的過程有不同程度的共感,並且從皮肉外部的狀態訊息中,讓人臆測和窺視內部的身心靈運作,像是藝術繪畫的手面診一樣。

此系列作品我多紀錄一些生活中微小的不適:關節因重複摩擦產生厚繭、刮傷所導致的痂、指甲和皮膚之間因脫皮造成的傷等等,這類傷的特性是讓人想反覆確認它的存在,在生活中會以重複觸摸來感受它。若是身體的感知是一張白紙,這些微小的不適會在我們反覆觸碰的過程中在這張紙上出現記號。除了以上是主動的感知,還有被動的感知,如在肌肉緊繃或是拉傷的狀態,在肢體特定的角度上會產生緊繃、痠痛的感受,然而平常卻可能不會察覺這些肌肉的存在,是隨著身體的感知浮現出來的。

仙鶴靈芝

水墨設色、盛上、紙本

88.15x34.4 cm 2024

・動物

在動物的描繪上則是聚焦皮肉、毛髮質地不同性質的結合為題。在台灣路上常見到的動物有貓、狗和鳥類,我喜歡用畫面抓住這些動物身體的狀態,如:流浪狗過於消瘦產生明顯的骨骼和肌肉痕跡、皮膚病造成局部毛髮稀疏的狀態,或是路邊正在消逝的鳥類身體,它同時具有蓬鬆而柔軟的羽毛和僵硬的身體兩種質地的衝突感。我認為生老病死中,正常的活著和死去常是沒有感覺的,生與死之間那些生死重疊的狀態,卻讓人更深刻感受生和體會死,我想這些動物的狀態會吸引我,正是因為這些殘缺和消逝的過程讓人感覺生命的存在感。

歇息

水墨設色、盛上、銀箔、紙本

57x131.2 cm 2023

・盆景

在台灣各個族群都有許多人喜歡養植盆栽,富人、窮人、文青,甚至小孩(記得小時候和家人一起去逛花卉都會讓家人買給我一兩個小仙人掌回去養)。我記錄的盆景不只是在乎植物,更包含了盆裡所有的風景。吸引我的是那些來自普通家庭的盆栽,在台北某些巷弄街角若是稍加觀察,可以看到路邊常擺放大大小小、新舊不一的盆栽,種植的容器有塑膠的、陶瓷的甚至二手的保李龍盒等等,特別的是在容器中除了不同的植物外,許多種植者很喜歡將各種食物、果皮、蛋殼丟進去,一開始可能是想要達到堆肥的作用,但觀察許多家的盆栽後可以發現,很多盆栽原本的植物早已枯死,甚至不見了,但養殖者仍往裡面「堆肥」,可以看出大家喜歡種植盆栽,但礙於現實忙碌或是本性使然而疏於照顧,至終盆栽被當成隨手丟棄廢料的容器,而裡面還有甚麼植物就不那麼重要了。我喜歡從盆景去觀察部分族群的生活縮影。

蛋殼養枯草

水墨設色、盛上、紙本

48x36 cm 2021

學歷

2019 國立台北藝術大學美術創作研究所畢業

2015 國立台北藝術大學美術學系畢業

個展

2022 【 裊裊 Ascension 】胡在晴個展,一票人票畫空間,台北

2019 歇斯皮肉_胡在晴創作個展,私藝術空間,台北

聯展

2024 人間墨心,月臨畫廊,台中

2024 墨外境,以皮畫廊,台北

2023 知墨者,月臨畫廊,台中

2021 沐春三月 春天雅集小品聯展,一票人票畫空間,台北

2020 璞玉發光全國藝術行銷活動得獎聯展,中正紀念堂,台北

2019 台北國際藝術博覽會,台北世貿中心,赤粒藝術,台北

2018 筆墨.之外,赤粒藝術,台北

2015 藝術新聲_十校畢業生推薦展,大墩文化中心,台中

前進曠野_北藝大第30屆美術系畢業展,台北

獎助

2020 璞玉發光-全國藝術行銷活動,璞玉獎

2019 張光賓獎學金