以聚落為本 將半個臺南城市劃進來

協力打造2026年最受期待藝術雙年展

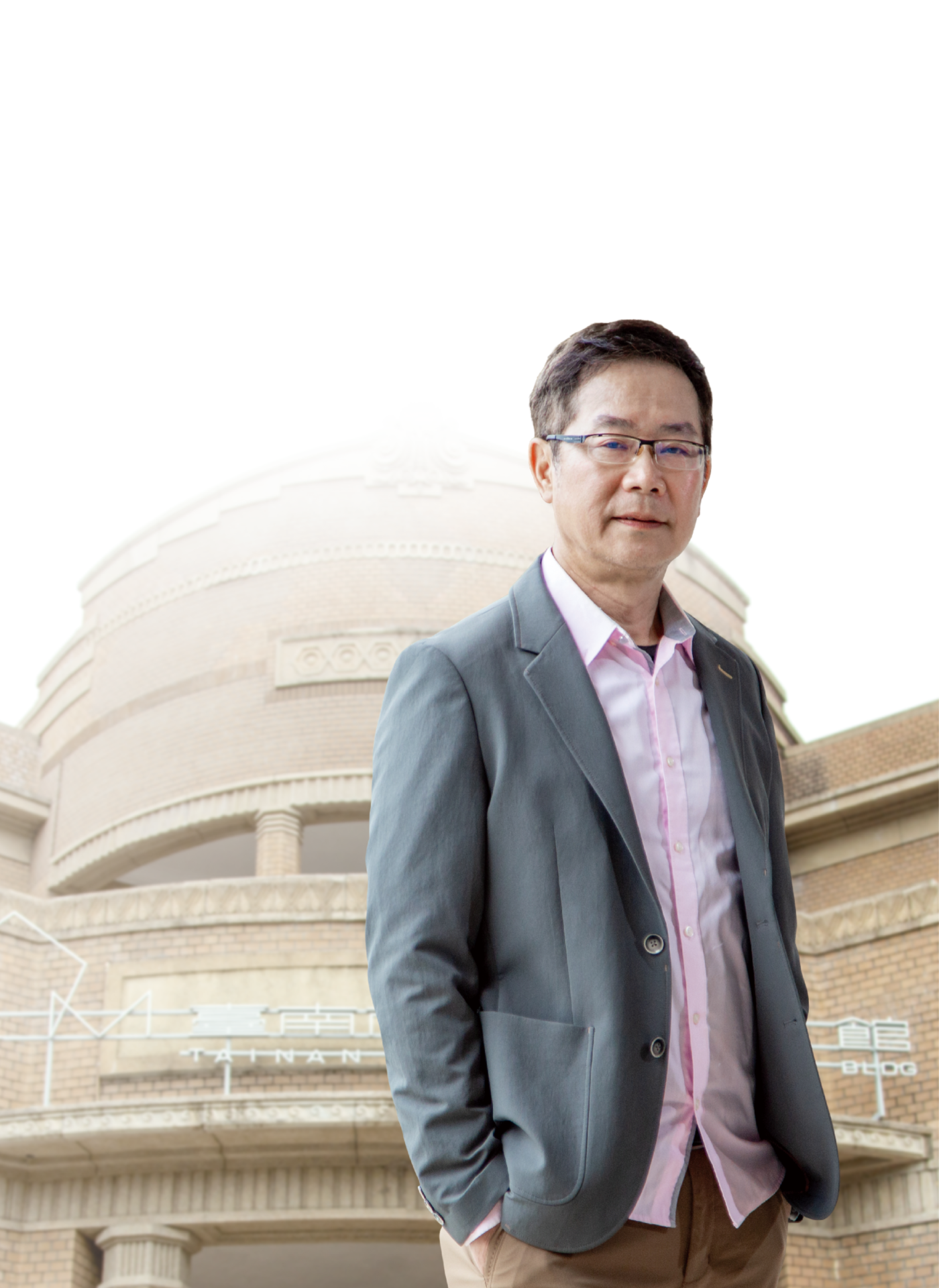

鄭乃銘|臺南專訪

圖片提供|南美館

丹娜絲颱風打破120年慣例首度從臺灣嘉義登陸肆虐第二天,拜訪緊埃著嘉義邊側的臺南市美術館新任館長龔卓軍。龔館長今年4月1日接掌南美館,這位對土地、環境、社區極度關切的學者,跟我提及昨天親自到南鯤鯓代天府去看被颱風從牌樓石墩處吹垮的牌樓時,神色依舊有著驚魂甫定之餘的失落感,那份與臺南土地深深牽繫著濃郁情感溢於言表。如果美術館的館長是文化管理倡議推動者,那麼;當卓軍館長思及南美館可望量身打造屬於臺南市藝術雙年展,我相信;那會是讓一個城市美術館不僅僅只是一座美術館,更會是製造城市藝術島嶼串聯的建構者。話題,就這麼樣開始了… 龔館長,6月24日我來【鹹鹹的風飛沙】展覽開幕,臺南本地畫廊就跟我提到,您計劃在明年推出雙年展。南美館雙年展的立基點是什麼?可以分享嗎?

「起心動念這個雙年展,事實上應該是在我被邀來跟董事會報告的時候,也就是我還沒正式就任時,雙年展;就是在我的工作藍圖內容。2018年10月17日南美館一館試營運、2019年1月27日二館正式開館,走到現在;南美館是要有所變而變」。龔館長說。「如同你所講,現行的藝術雙年展確實很多,北美館、國美館的雙年展既有口碑又有歷史性。南美館要提出雙年展構想,勢必得是專為臺南這個城市量身打造的」。「臺南歷史文化底蘊深厚,臺南也是臺灣廟宇數量、密度最高的城市,2022年市府創立了宮廟博物館計畫,它既是虛擬的線上博物館,卻也同時採取認證方式,凡是具豐富傳統工藝資源,且是在臺南市登記立案的寺廟、宗教團體或法人宗教社會團體都能提出申請,審核通過也等於是眾多展示廟宇工藝的實體博物館。另外,臺南當然也有不同特質的大小博物館,這個城市藝術是載體;文化是土地滋長的養分。構思臺南的藝術雙年展,這些屬於臺南城市的特質都要考慮進來」。

龔館長接著表示「由於雙年展還處於計劃研擬,我能分享給你應該是精神的核心概念,並非是執行細節。在我的想法中,我希望塑造的南美館雙年展應該被視為一個『活體』,而不是只屬於基地型概念。也就是說,南美館位處城市中西區,從橫向發展到縱向連結,這個十字型無疑就是一個串聯、一個連結,進而是空間試探的延伸,將十字軸所經過的文化單位都納入城市整體藝術雙年展輻射聯繫,這等於是把各文化單位都轉化成為聚落、酵母。當一個城市的雙年展只是特定美術館事務,但在臺南藝術雙年展是整座城市共構而起的眾人事」。「當代藝術從美術館的基地而起,卻不至於只發生在美術館。當代藝術進入廟埕或者在不同博物館產出,生活的表情就是藝術的表情」。把過於不苟言笑或城府過深的藝術框架卸除,激發這座城市對環境再造同理心,藝術;在這行為是個副詞,人與土地則是真正的主詞,轉換之間,同時也讓在地人與外地人重新認識了這個土地無限潛質,所謂生於斯、長於斯,回饋於斯的道理就出現了。

從對雙年展精神核心這樣切點再鑿深,龔館長為我揭示新世代的美術館所館長價值,更令人折服與動容。

龔館長說「我一直很喜歡《神隱少女》湯屋裡那位老爺爺。他是基層操作工人,但我更覺得他就是一位系統工程師,深諳所有系統環節的操作與協調,如果沒有他;光靠那些小黑炭幫助也未必救得了整個湯屋的運轉。我的意思就是,現階段的美術館所已經翻越1983年第一所公立美術館;也就是台北市立美術館創設時的時代意義與角色。在聊天時,你曾問我;學校的教授、策展人與美術館館長,這三者角色的差異。你沒提之前,我還真沒很嚴肅去想;但這一問,我腦海則浮現三個不同的角色:島主、總管與外來隱士。如果說,館長是所謂島主,那麼;策展人則是島主的側侍,而島主自然得偶而聽聽外來隱士遙遠的聲音。基本上,島主與總管的角色是有重疊且比較相近,只是,島主更像是串聯者,總管則持有短期的目標,兩者間;島主守的是較具延續性串聯工作,也就是他思考的串聯是整體、是不同目標都必須謹守在相同發展軸線上、是共構關係。至於,總管則是創造個別事件,好比駕駛著小船,到達目的地則停泊上岸。再,我認為島主懷抱的心理重量比較深重。島主所駕駛的大船裝載著土地所擁有的稀珍,也就是說;他必須清楚知道土地擁有什麼樣豐厚資源,這些資源是可以拿來與外界作為交換內容,同時也必須懂得去填補自己土地沒有的資源,這個角色就是典型運營者角色」。

「我來到南美館之後,告訴館員;未來南美館的量體編制不大,這就好像交響樂團與爵士樂隊的差異。交響樂團好比是大的館所,講求是協作。爵士樂隊雖然規模不大,卻相對有能發揮的自由度。館長在這過程,就更必須懂得每個環節的施力點,隨時都得準備如何支援、補位」。龔館長這一席話,重新解讀現在美術館因為體規不同,進而產生體質的不同,當然美術館所的掌門人就更具有與館員協作基本心理,這種回歸到本質進而激發共識產生效能相互共生的照料,遠遠超越傳統對美術館所被賦予的教育功能;而真正導入美術館就是文化單位,教育;只是其中一環。

協作、補位、共生,這都築基於對人文、土地、環境的理解與尊重,才能再發掘。藝術,可以在殿堂。藝術,也能夠在生活中產出依附關係。地表明年最受到期待的南美館藝術雙年展,將會是臺灣重新詮釋雙年展的開端。