美術館作為陪伴場所

落實長者美感照護

鄭乃銘|台中專訪

圖片提供|CANS 當代藝術新聞

事情發生在一個尋常的日子,但因為整件事情所牽涉到的人事物,使得那尋常的日子因此不尋常。一位癌症末期的病患始終有個遺願;希望再看一次林布蘭(Rembrandt Harmenszoon van Rijn,1606-1669)的畫作。於是,荷蘭國家博物館與阿姆斯特丹的慈善機構合作,跟醫院請了假,將整個病床直接就推進了博物館,讓這位婦人與林布蘭的畫作安靜的相處片刻,幫這位癌末婦人完成了人生最後的心願。這個環境這幾年始終叼叼絮絮談一些所謂藝術治療課程,可是這個環境始終沒有一點點友善與同理的概念在面對這樣類似的事件,就如同政府與一些美術機構多數時間未曾去思考博物館與藝術的陪伴,比我們能夠想像的還要深刻、能做的也比我們想像得還要更多。《當代藝術推手》欄目上個月談了國美藝術大使團,受到極大的讀者反饋。這期,要跟大家介紹的中亞聯大雙美術館已經在推動的美感照護。臺灣終於有美術館比口頭還要務實地啟動「美術館作為陪伴場所」的貼心行止。

專訪

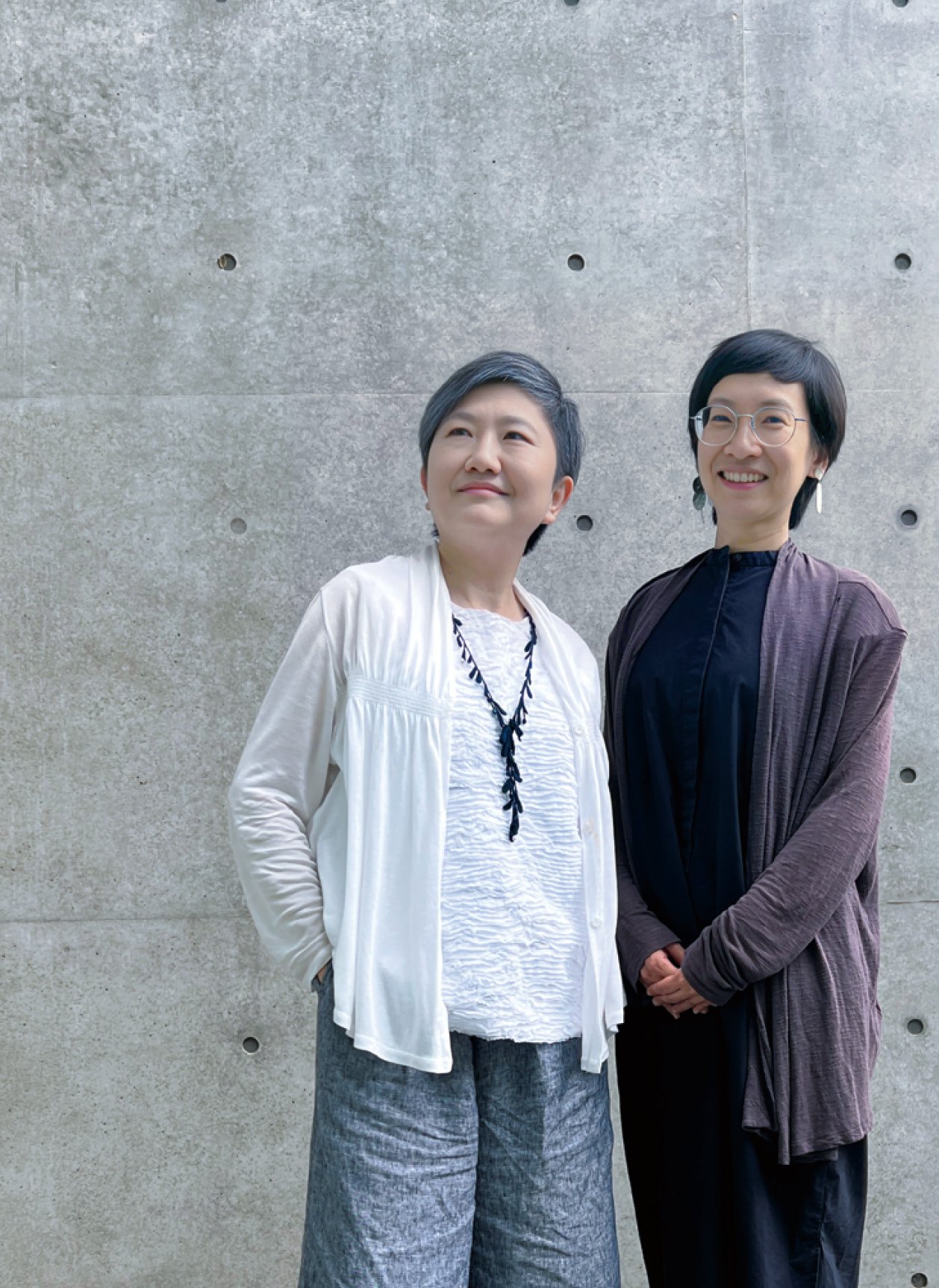

李玉玲 館長

蔡明君 副館長

亞洲大學附屬現代美術館

中國醫藥大學美術館

首先,館長李玉玲先釋義「中亞聯大雙美術館」指的是位於臺中市南北兩端兩座美術館:南向指的是進入「服役」第11年亞洲大學附屬現代美術館、北端指的是由法蘭克‧蓋瑞(Frank Gehry)設計,年初已經動土的中國醫藥大學醫學美術館。李玉玲繼續說「針對雙館的嶄新出發,我們計畫推出『亞洲性Asia-ness』與『健康福祉 Well-being』雙核心主軸。我們期待將美術館轉化為激盪思考與對話的平台,讓藝術成為媒介,與我們共同探索更為永續的生活與文化,以及醫學與人的可能性」。

這裡有個非常微妙又具關鍵點,就落在「藝術成為『媒介』」這『媒介』兩個字用得極端具隱性重量。活力始終充沛的明君副館長針對我的疑惑就明確說「由於兩個美術館的指向性非常明白,我們一方面在面對亞洲大學附屬現代美術館這一廂,強化依舊是現代美術這個基礎核心,但另外一方面則為未來中醫大醫學美術館定格跳出現有美術館群同質性,強化它是首個醫學美術館,含括文獻、醫療的研究、藝術作品…,但這些都緊緊扣準在人體、醫學、治療與藝術的核心主旨表現,也就是我們讓藝術成為一種媒介,卻更深入去探究撫慰人心與健康福祉」。明君副館長提到的這個主核心,在倫敦就有Wellcome Collection,這個國際第二大基金會(排名第一是微軟基金會)所著重就是攸關人類醫療、身體、衛生…福祉的種種藝術相關收藏,這個基金會可說是重新書寫藝術只為少數人服務的刻板觀念,在藝術作為「眾生共命」精神傳達與表現基本前提之下,衛爾康基金會更看重與在乎人的身心健康撫慰。如此的構想,放諸到國際甚或縮小到臺灣本島,能以這樣的中心思維作為美術館館性;不僅是稀珍更屬特異且具深意。

明君副館長又說「事實上,亞美館是從2022年就開始推動『社會處方箋』政策,為高齡失智觀眾提供服務,它原則上提供的就是非醫療性社會支持和個性化整合服務,為長者晚年幸福感盡份提升的力量。再更仔細地說,前任亞美館館長潘就是最大推手。你剛剛一開始就跟我提過,潘老師在臺南市美術館接受你訪問時;就曾經提及想在南美館為長者多盡份心力…。結果,這份心或許就在他到了亞美館與亞大護理學院吳院長更熟識,進而更完備、落實這樣的構想。它不僅成為一個跨學校教育系統與美術館間的共構,更成為亞大護理學院USR(大學社會責任University Social Responsibility)深耕型延續計畫。而我,只是重新將這個計劃整理成為課程結構,讓它能發生在美術館內,我們以講座、工作坊、實習作為主體內容,希望能夠增進博物館從業人員、志工與大專院校相關科系學生對高齡、失智長者的認識,掌握高齡社會變遷帶來的影響與美術館社會角色發展的變化」。「美術館作為社會結構的一部分,能夠發揮的不應當僅止於是在為特定人服務,它能更無限性把服務內容坐大,藝術;只是媒介。」

「我們習慣認為失智者均數是在長者,可是,現階段65歲以下有失智症狀的人比率在增高。我們計畫在明年就想把關心對象更擴充到多數人身上,包括視障、聽障、肢體障礙,甚至過動兒。美術館除了本質性文化價值之外,我覺得;現在及未來的美術館更應當成為社會服務機構,它應當更關懷大家的健康福祉」。「美術館不應該只是一個珠寶盒,永遠亮晶晶矗立在環境裡」。明君副館長講這句話時,輕描淡寫,毫無情緒,卻令人動容。我不知道當現在那麼多的城市紛紛趕搭興建美術館熱潮,政治人到底是把美術館視為個人政績?抑或是能夠更深沉細思美術館能夠成為陪伴的場所?何以私人美術館能夠如此有高瞻之見,公家美術館則始終停留在搶食相同資源的惡鬥中呢?

明君副館長最後也提到「提出社會處方箋美感照護,還有個更深遠的目標也希望能觸及,我們現在提出的是針對長者照護,可是這些照顧長者或者孩童的人,一樣也應該獲得照護,所謂『照顧照顧者』同樣刻不容緩」。以前,藝術只在美術館內。當然,現在;藝術依然是可以在美術館內。只是,藝術;也可以是提供非醫療體系的社會支持時,從現在起;為什麼美術館不能作為陪伴場所呢?我在中亞聯大雙美術館裡,看到臺灣美術館社群未來的希望。