康木祥用的是鋼索來做創作,但實際上;他何嘗不也是拿他的心來做創作的呢?

文/鄭乃銘 圖片提供/高美館、王焜生

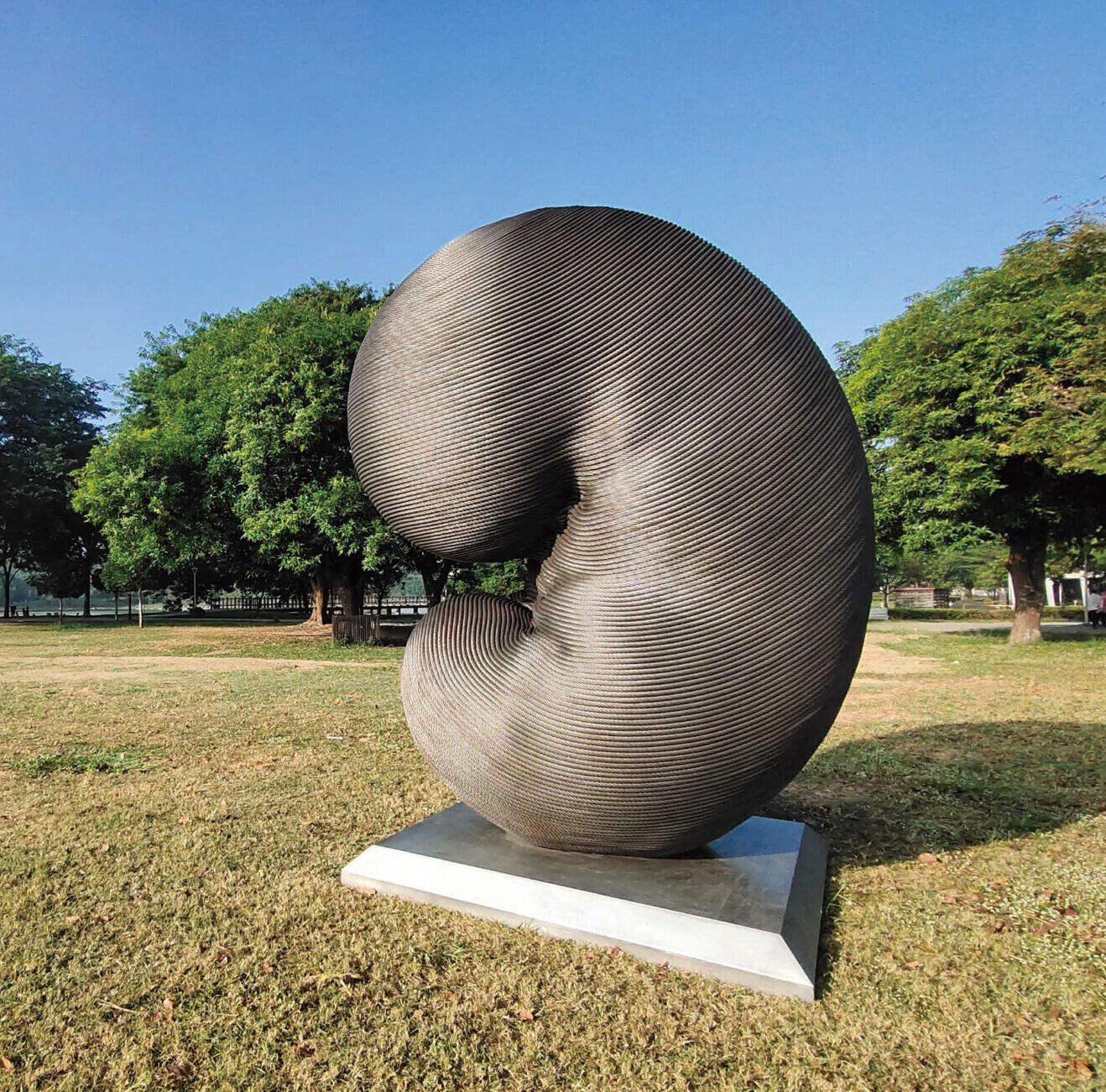

這個由王焜生策展、橫跨三個場地的特展,高美館館長李玉玲就以「蛻變.新生」來比喻康木祥的藝術,絕對是命中核心的說法。對於康木祥來講,他原本的創作盡是木頭雕刻,但他終究意識到;自己的藝術生涯不能始終留在原地,思變;絕非是偶然的萌起。就這麼巧合,朋友詢問他;這些從101大樓電梯所更換下來的鋼索是否能有再生與利用的空間呢?這彷彿是送給了他一個「電燈泡」,讓他的創作有了一個全新轉折的契機。

原來,安置在101電梯內部動輒1公里、2公里長鋼索,基於安全顧慮每每6、7年就得更換一次,但這些沉甸甸的鋼索退役下來,也只能賣給回收廠,似乎也談不上再生的機能。康木祥首次面對一個截然不同的材料,鋼索;表面冷漠、內在卻有著十足的韌性,這似乎很能拿來做為塑型的條件。他首先請更生人來洗去退役鋼索身上厚厚的油,接著溝思妥當作品的形制,在內部先做好骨架,一件作品最好就是一次性採用一整條鋼索來完成,折彎曲直過程所需要的焊接,都必須從鋼索的內部來做焊接。原因是,假如焊接是從鋼索外部,就會將鋼索表層給燒熔、燒斷。而焊接之後,必須要把握時間來進行作品形身的鍛造,否則;鋼索回復到本來的冰冷,那是斷然不可能塑造成形的。

對康木祥來說,以鋼索為材料所完成的鋼塑創作,每一個環節似乎都意味著一股新生與蛻變。除役的鋼索有了轉生、更生人擔任最關鍵第一階工作,技術團隊跟時間賽跑的塑形,而他也因為面對這項新素材;徹底翻轉過往的創作模式,進而打開自己創作的廣度與海外巡展的眾多讚譽和肯定。鋼索,是個介面,最重要的是他以自己為藍本,證驗出人活著過的不該只是心情,而是活的心態。即便是素材如鋼索、即便是要面對新生的更生人;亦都如此。

藝術,在此時;不單只是作品,也是故事。

12/06-3/13/2022高雄市立美術館湖畔廣場

12/06-01/17/2022衛武營國家藝術文化中心戶外草地

12/06-03/13/2022中鋼總部大樓戶外空間