50年代末的邊陲 成為今日臺灣現代繪畫的核心

所有藝術的養成,需要時間;同時更需要空間。

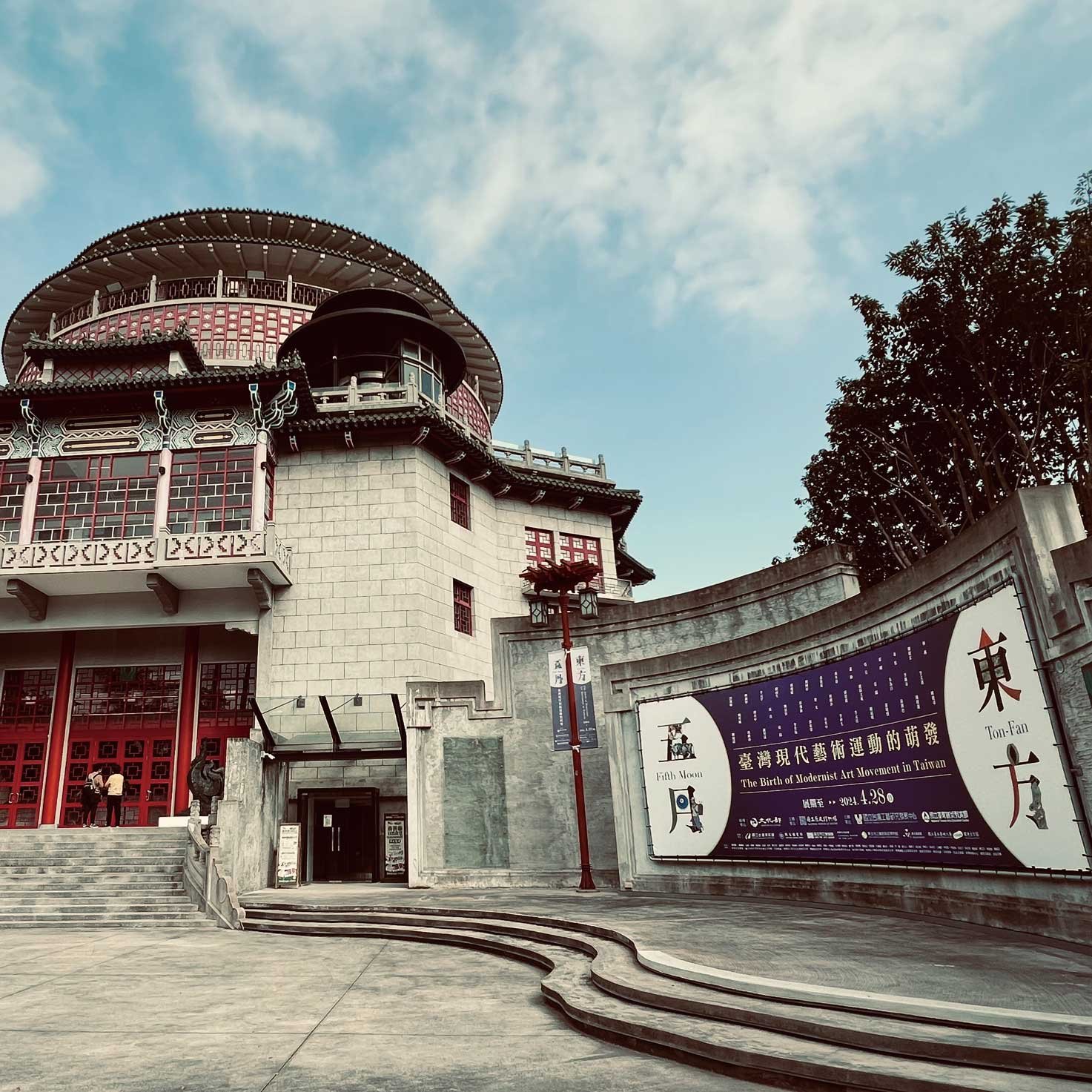

2月22日【五月與東方-臺灣現代藝術運動的萌發】在南海學園臺北當代工藝設計分館推出,這個由國立歷史博物館所主辦的特展,時空座標鎖定在1950年末期先後成立的五月畫會及東方畫會,這兩個畫會是臺灣戰後推動現代藝術最重要的兩大團體。至於,成立在1955年的史博館,正好與這兩個畫會時空重疊。史博館在1957年將21位藝術家、29件作品送往巴西第四屆聖保羅雙年展參展,其中就有五月與東方的成員,這是臺灣現代繪畫首度叩關國際三大藝術雙年展之一的開端,也揭示著史博館與這兩個畫會時代新紀元的來臨。因此,當史博館在整修之後重新開館,提出這項展覽箇中所隱含的雙重時代深遠意義就更受人矚目。

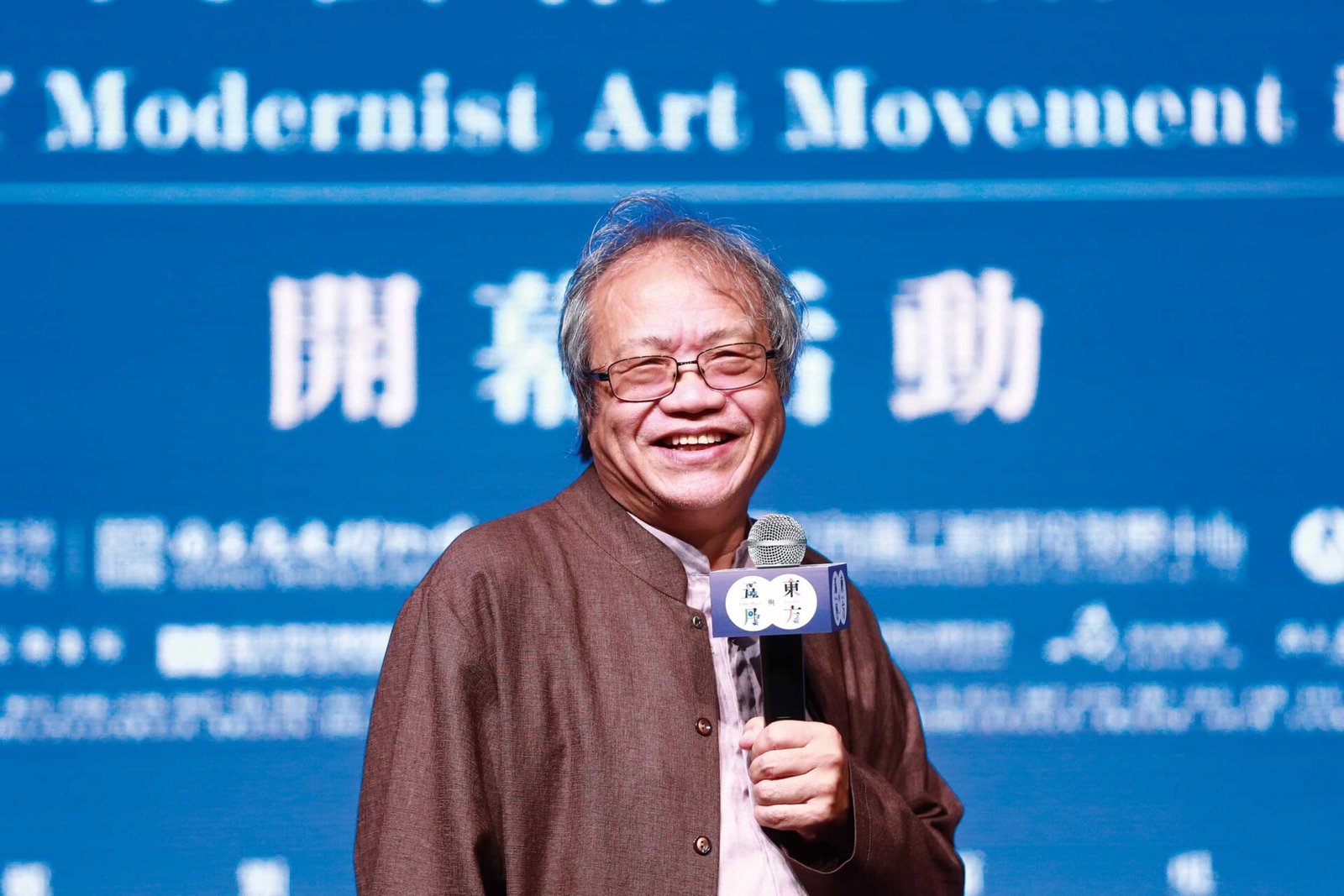

史博館【五月與東方-臺灣現代藝術運動的萌發】,在文化部指導下,由蕭瓊瑞擔任策展人,總計有41位藝術家作品參展、作品件數達144件,動員七大展覽機構的典藏品借展,30個私人收藏單位一起參與,這是繼1981年在臺灣省立博物館舉辦五月東方二畫會聯展之後,公辦特展規模最大的一個。

史博館館長王長華說「我在去年8月1日接下這個職務,部長就找了我去。當時,我記得主要就是跟我談史博館重新開館所要扮演的角色。我記得部長特別跟我提到『史博館重新開館,該如何讓史博館展現歷史中的歷史博物館,這是相當重要的事』。這也就是說,重新開幕的展覽會是扮演著點睛、開眼,也是能夠讓外界透過所準備的展覽來透徹史博館的過往與往前的新念。那天,故宮蕭院長也在場,部長也問了蕭院長意見。院長當場就說,五月與東方是可以拿出來做的。因此,展覽開幕當天,為何部長致詞也特別感謝蕭院長,原因就是出在此」。

專訪 【五月與東方–臺灣現代藝術運動的萌發】

策展人 蕭瓊瑞

鄭乃銘 ∕ 臺北專訪

圖片提供 ∕ 史博館

首揭70歲史博館

如何成為臺灣現代藝術推動的重要旗艦

農曆年後,新年2月22日,位於臺北市南海學園內的臺北當代工藝設計分館,距離由國立歷史博物館所主辦、蕭瓊瑞擔任策展人的【五月與東方-臺灣現代藝術運動的萌發】正式開展前70分鐘,風塵僕僕從臺南提早趕到臺北的蕭瓊瑞老師,領著我們進入一道時光隧道,清楚地爬梳在50年代萌發於臺灣的現代藝術運動。這個攸關臺灣美術跨入現代門檻的關鍵年代,到底因何而起?又到底成就出了什麼時代意義?同時,在重新梳理這段時代風華。《當代藝術新聞》意圖從另外一個角度來揭開70歲的史博館,在它「年輕」的時期又如何與當年屬於青青子衿階段的五月、東方畫會成員共同跨海建立藝術藍海?而這間以歷史、文物、美術為建館核心主軸的博物館,又為何成為推動臺灣現代藝術最佳艦隊呢?時間,可以過去。但,我們依然還在;藝術也依然存在。

史博館的誕生

我的提問從:70歲的史博館,經過6年的整修,在昨(2月21日)天再度開館。但對許多臺灣年輕一代而言,也許只記得史博館之於常玉、史博館是擁有5萬件文物的歷史博物館,卻不見得知道史博館是早年臺灣現代藝術推動最有力的旗艦,甚至也可說是台灣現代藝術萌發的濫觴處所。這是時代的牽成?抑或是人為的旗手擾動呢?

蕭瓊瑞立即說:「你現在看到的史博館,其實是1916年建立的,它原來的名稱是臺灣總督府物產陳列館。所謂物產陳列館,簡單一點說,就是農產品的陳列館、就是在推銷農產品。它本來就是樸樸素素木樓建築,1955年國立歷史博物館成立之後,才逐漸慢慢改成中國宮殿式建築」。「好。你現在一定又有個疑問,那麼史博館當年的設立,又源自於誰的決策?它的社會角色又是什麼?對吧」?「我很快速重點的跟你回憶一下近代史。你應該記得1945年開羅會議已經很明確宣布日本必須把臺灣、澎湖島歸還給中華民國?這也就是說,1945年臺灣光復到1955年史博館設立,戰後的這10年間其實整個世界依舊充滿著許多紛紛擾擾。1947年臺灣有228事件、1949年國民政府遷台,在整個中國近代史當中,對日抗戰背後所充斥的真實,真是難以言述。你就這樣想,蔣介石帶著軍隊從南方打到北方,軍隊在前面打戰、後面則是攜家帶眷跟著顛沛。劉國松的父親,就是一位這樣的軍人。你不難想像在當時環境與人是充斥著多大的撕扯關係。接著,1950年韓戰爆發,美國的第七艦隊駛入臺灣海峽,1954年的中美協防條約,讓中美關係又一次拉近」。「現在,我要開始進入你的問題核心,1955年就發生了一樁大事!這樁大事是什麼呢?就是我出生」!(蕭老師慎重其事講畢,我一秒都不浪費就給他個大白眼)「哈哈哈,開玩笑的啦,就是史博館創立的時間點!這個時間應該也可以說是戰後嬰兒潮的節點。不過,你要知道史博館一開始的名稱其實是叫『國立歷史文物美術館』。也就是說,你可以從名稱清楚了解這個館的設置是有三個大項目:歷史、文物、美術。你剛剛問到,那又是誰或哪個單位主張要設立史博館的呢?這確實是個很好的問題。主張要設立史博館就是教育部,而最源頭自然是國民政府。為何要設立呢?你知道的,史博館是遷臺後成立的第一個公立博物館,那個時候台北故宮都還沒有,北美館…等等美術館根本都沒有影子」。

「你問的另一個非常好的問題是:為何要設立博物館呢?我想我可以這麼來回答你。我們面對許多的建設,尤其是文化事務的建設,事實上是不應該去分黨派色彩、不分省籍、不分種族,文化就是文化,它是一個根本、更需要的是累積的進程。國民政府來到臺灣,自然有感於文化在臺灣應該要受到正規的對待與扶持。那個時候,屬於一個文化的基礎機構自然是沒有,那麼,建立一個文化傳承與延續的單位,自然是會被考量的。因此,教育部才銜命設立了你現在所稱的國立歷史博物館」。「我還有個事情要跟你說。你知道史博館裡面有個國家畫廊,對吧?你一定不知道國家畫廊背後的支持者是誰!就是宋美齡!國家畫廊成立是在史博館開館的第二年。從這裡,我想你應該就能了解國民政府遷臺之後,在對文化事務的建構,確實有相當的著力」。「倒是有個事,可以藉今天這個機會提出比較精確的時間流程。史博館是在1955年成立籌備處,1956年才正式開館」。

史博館、五月與東方 攜手打入聖保羅雙年展

蕭瓊瑞又切入另外一個重點議題。「在50年代那個時間點,臺灣能夠乘載藝術展覽發生的場地真的好少。史博館,是一個。另外,你知道的台灣省立博物館,那也是可以做展覽的地方,但是,它採場地租借,也沒有對美術品建立典藏的制度。當然,還有一個是中山堂,那也是早期臺灣美術家可以發表作品的地方」。

「史博館與五月、東方的竄起之所以產生如此緊密的連結,我覺得,那是時代的因緣際會。但同時也是,時代賦予了新的創作契機」。蕭瓊瑞說。「五月與東方,兩個成立於1950年末端的畫會,基本上,它們與我們對於美術史慣性認為的畫會組織,有著相當大的差異性。畢竟,它們並非是肇基於學院的某種改革或推翻某類畫派的機制。五月與東方,純然就是一群有著相同時代感知、有著對藝術共同可望改變的年輕人,所一起推湧的創作團體。在1957年的5月與11月先後推出首展,他們帶動了臺灣藝壇整體創作風向的改變,也奠定戰後臺灣美術史的重要指標,因此,我在展覽的副標題著意標顯出『萌發』兩個字,指的也就是這兩個團體是現代繪畫運動萌發的關鍵力量」。

「現在,我們的時間座標都標出來了。1955年史博館設籌備處、1956年正式開館、國家畫廊成立。1957年五月與東方畫會相繼成立且推出首展。這些因素都逐漸納入一條相同的大河川,接著,就是你要特別落實何以史博館與巴西聖保羅雙年展關係如此密切的議題?你問到,為何是聖保羅雙年展?為何是史博館與聖保羅雙年展對口?又何以是五月與東方畫會這些當年的年輕少年兄出征國際的首站呢?有沒有是出現哪位關鍵旗手呢?在回答之前,我一定要先說,你的問題切入得真的非常好」。

國立臺灣美術館典藏

約翰走路 Johnnie Walker 1984

複合媒材 Mixed media

18 X 59 X 93.5 cm

國立臺灣美術館典藏

蕭瓊瑞繼續說:「我先跟你釐清一個時間座標,巴西聖保羅雙年展首度邀請臺灣參與是1957年,這一年是聖保羅雙年展的第四屆。當時,這封信是給外交部,再轉給教育部。自然,教育部就交給史博館來負責執行。你想想,當時除了史博館之外,哪個單位能夠承接這項國際事務。而且,聖保羅雙年展儘管沒有明示希望臺灣推薦的是現代藝術家參展,但確實也暗示有這個『要求』。理由很簡單,聖保羅雙年展雖然當時才第四屆,它創立在1951年,與威尼斯雙年展(設立於1895年)、德國卡塞爾文件展(設立於1955年)並列為世界三大藝術展。雖然聖保羅雙年展是屬於第二年輕,但在那個時代,巴西卻已經立意要從現代藝術文化態勢中,找到自己的國際地位,這一點;你不得不承認這個國家是有相當大的遠見與智慧。插句後話,臺灣在文化建設的這個進程裡面,我們該學習的真的很多的很多」。

「聖保羅雙年展與史博館在這個過程裡,從1957年至1973年,連續九屆、長達17年時間,應該可以說是臺灣現代藝術推進的歷史中,最實質和密切與國際建構攜手推進現代藝術發展的最重要時期,而且是國對國。或許也可以說,這個17年時間是臺灣現代藝術家參與國際藝術競技最踏踏實實的17年」。而從蔣伯欣所著《新派繪畫的拼合∕裝置:臺灣在巴西聖保羅雙年展的參展脈絡1957-1973》書中指出,『1974年8月,臺灣政府與巴西正式斷交,聖保羅雙年展的主辦單位不再提供章程給史博,無異否決了臺灣代表中國參展的機會』。這也說明了17年後的結果。

蕭瓊瑞又補充「在1957年第四屆聖保羅雙年展,21位藝術家參加,這是台灣藝術家的首航,但確實是很爭氣。這一屆首度出手,蕭明賢就拿到東方單元的榮譽獎,這是臺灣現代藝術家首位榮獲國際美展大獎的。1959年第五屆,聖保羅雙年展也希望臺灣能多舉薦年輕一輩參加,這一回有41位參展,秦松繼蕭明賢之後;第二位拿到大會榮譽獎的臺灣藝術家。1961年第六屆,顧福生取得最高榮譽獎銀質獎牌。第四位摘得榮譽獎是張杰,那是1963年第七屆的時候」。

「你剛剛有問到,是不是在這過程有個關鍵性旗手?真要說,我認為當時的史博館館長包遵彭,應該被提出的。雖然,整個國際性事務參予並不是因他而起,但是,他對現代藝術的尊重與容度,絕對是這長達九屆的國際參展經驗很重要的推手」。除此之外,但根據蔣伯欣《新派繪畫的拼合∕裝置:臺灣在巴西聖保羅雙年展的參展脈絡1957-1973》書中也可以讀出,當年駐巴西大使李迪俊的多方奔走與協調、促成,也是不容被略過的幕後功臣之一。在蔣伯欣書裡面,李迪俊大使在1959年的時候就指出『以政治理由反對中共參加藝術展覽並非長遠上策,根本之道在於提高臺灣的參展品質,方能持續維繫『代表中國』的參展權』。這番話今日再讀,箇中所顯現的深沉期願與力道,依然鏗鏘撼人。

專訪後記

再沒有一個時代能夠推翻史博館在50年至70年代所締造的歷史意義與地位。相信也再沒有一個時代能夠複製像當初史博館與五月、東方畫會成員共同打造出的跨海經驗了。這個堪稱是臺灣現代美術運動最扎實的「本土經驗」,即便是目前臺灣處處被公立美術館所環伺,恐怕也沒有辦法再能夠輸出像當年那個時代的「本土經驗」了。時間,可以等待給臺灣機會。問題是,整體的國際局勢已經不可能再製造出如當時的機會了。

蕭瓊瑞在五個月之前,受文化部部長史哲請託接下【五月與東方-臺灣現代藝術運動的萌發】策展重任,史哲以「本土經驗」這四個字,就這麼輕輕又重重打動了這位臺灣美術史學者的心。

文化部長史哲認為「史博館作為戰後第一個公立博物館,伴隨著臺灣70年來的臺灣藝術史發展,當時渡海來臺及本地的臺灣藝術家在風雨飄搖的年代,透過『巴西聖保羅年展』作品徵選等的擾動,展現了年輕的生命,在高壓的政治下,突破傳統的獨特過程,以及對臺灣藝術史產生巨大影響」。這段歷史乘載不單單只是五月與東方畫會是當時臺灣提倡現代繪畫的先驅,更也是一個博物館在時間淬礪之下;締造了歷史中的歷史博物館地位。

蕭瓊瑞在面對這個展覽,一如他自己所言「萬古如長煙,少數在黑暗天空中,閃閃發亮的星星,都是藝術家的名字」,他讓這個展覽充分落實在繁星的概念。這所謂的繁星,指的不僅僅展示五月與東方畫會成員的作品,蕭瓊瑞也讓這些成員的老師作品來擔任重要開端的「起手式」,這當中所涉及到就會是社會人文裡的「倫理觀」;也等於讓「傳承中的傳承」透過藝術展覽被拖曳出來。41位參展藝術家、144件作品、7家公立美術單位,當然還動用到私人藏家、基金會、畫廊、藝術家家屬…。展覽現場讓每位藝術家都擁有自己獨立的牆面,更伴隨著屬於個人的出版品。蕭瓊瑞讓這個展覽不只是畫展,應該更貼近是閱讀歷史、親炙時代風華的多元概念。昔日南海學園的科學教育館、今日的臺北當代工藝設計分館;係採取仿若天壇輪廓建築,在這次被蕭瓊瑞與史博館超級展覽組團隊,巧妙就化為一個可以抬頭穿越層層樓階的仰望星空,也難怪蕭瓊瑞會說「萬古如長煙,少數在黑暗天空中,閃閃發亮的星星,都是藝術家的名字」。

憑實而論,五月與東方畫畫的展覽,確實毫不新鮮。可是,作為一位臺灣的資深藝文記者,卻能夠在蕭瓊瑞的這個策展當中,有機會回到50年代史博館初建與臺灣現代藝術接軌所創造出來的國際擾動歷史,這真真是一個補學分的最好機會,也重新讓自己再一次認識70歲的史博館,曾經如何與青春正好的藝術家們,一起飆悍出無與倫比的年少不輕狂歲月。 這個展覽讓我覺得不只是一個展覽,應該是歷史的重新閱讀。 而閱讀,需要耐心、需要靜心,才能產生同理、出現理解,這不正是臺灣現階段社會最缺的一塊嗎? 專訪要結束之際,我猛然想到一位並非是五月、東方畫會的成員;那是張大千。 而從蔣伯欣《新派繪畫的拼合∕裝置:臺灣在巴西聖保羅雙年展的參展脈絡1957-1973》書中,載明1961年第六屆聖保羅雙年展張大千〈蓮花〉水墨作品也有參展,再加上;史博館與大千先生緣分向來深厚,而提到巴西;大千先生不也曾定居在此。

蕭瓊瑞說「我覺得,應該是沒有你所謂一個幕後重要推手或促成者。嚴格上來講,當1949年國民政府來到臺灣之際,現代畫家因為時代環境的改變,也出現大舉離開大陸的情況,當時,趙無極、常玉…選擇到了歐洲,朱德群則來到了臺灣。也就是說,歐美是許多中國藝術家選擇落腳的地方。你特別問到的張大千,大千先生定居過香港、臺灣,大千先生的個性向來喜歡結交朋友,他也相當擅長鋪陳他的人際網絡,例如;他與畢卡索。我想,巴西在那個時代,確實是對現代藝術推動相當熱衷,同時也以現代藝術在南美洲建立出相當舉足輕重國際藝術重鎮,而巴西聖保羅雙年展又打下國際口碑,相對就會吸引相當多藝術人、文化人選擇前往定居,進而也發展出這位藝術家創作歷程顯具重要的節點」。

至於,大千先生在離開中國之後,曾旅居三大洲,1952年移居到阿根廷。問題是,移民手續遲遲沒有下來,又遭遇姪子張心德過世,這都讓大千先生心情跌到谷底。於是,1953年做出要前往巴西定居的決定。大千先生曾經很具體說過,移居海外的原因,一來可避免應酬煩囂、二來可中國畫介紹到西方。他剛到巴西時,係定居在慕義鎮農場,有一回到山坡地散步,當時正好是雨後雲天一抹青,景致頓時讓大千先生想到故鄉成都,濃濃的思鄉之情油然升起,面對此景;不禁脫口「雨過天青雲破處」詩句。由此可想,他會在巴西建立220畝的八德園,足見大千先生對巴西的環境甚為喜歡。事實也證明,巴西的環境與當時對現代藝術重視氛圍,對他的創作是大有影響,大千先生的潑墨潑彩就是他定居於巴西所產生的。

五月畫會

1956年5月,幾位臺灣省立師範學院藝術系(後改臺灣省立師範大學美術系、今國立臺灣師範大學美術系)的在學學生,在廖繼春老師鼓勵下,於校園舉辦了一場「四人畫展」,展後決定組成「五月畫會」;隔年(1957)5月,以這四人為主,再加入二位同為應屆畢業的同學,推出首屆五月畫展;「五月畫會」的名稱,模仿自法國的「五月沙龍」(Salon de May),標舉年輕、創意的創作意識,並成定例,每年吸納該校優秀畢業生加入;直到1961年的第五屆,再吸納來自左營海軍中的「四海畫會」成員,打破單一學校的限制,成為開放性的團體。其中以劉國松為主軸倡導的「現代水墨」,更成為引領華人水墨創作革命的巨大思潮,「五月」的名稱也轉為較具主體意識的|Fifth Moon」。(資料來源:史博館)

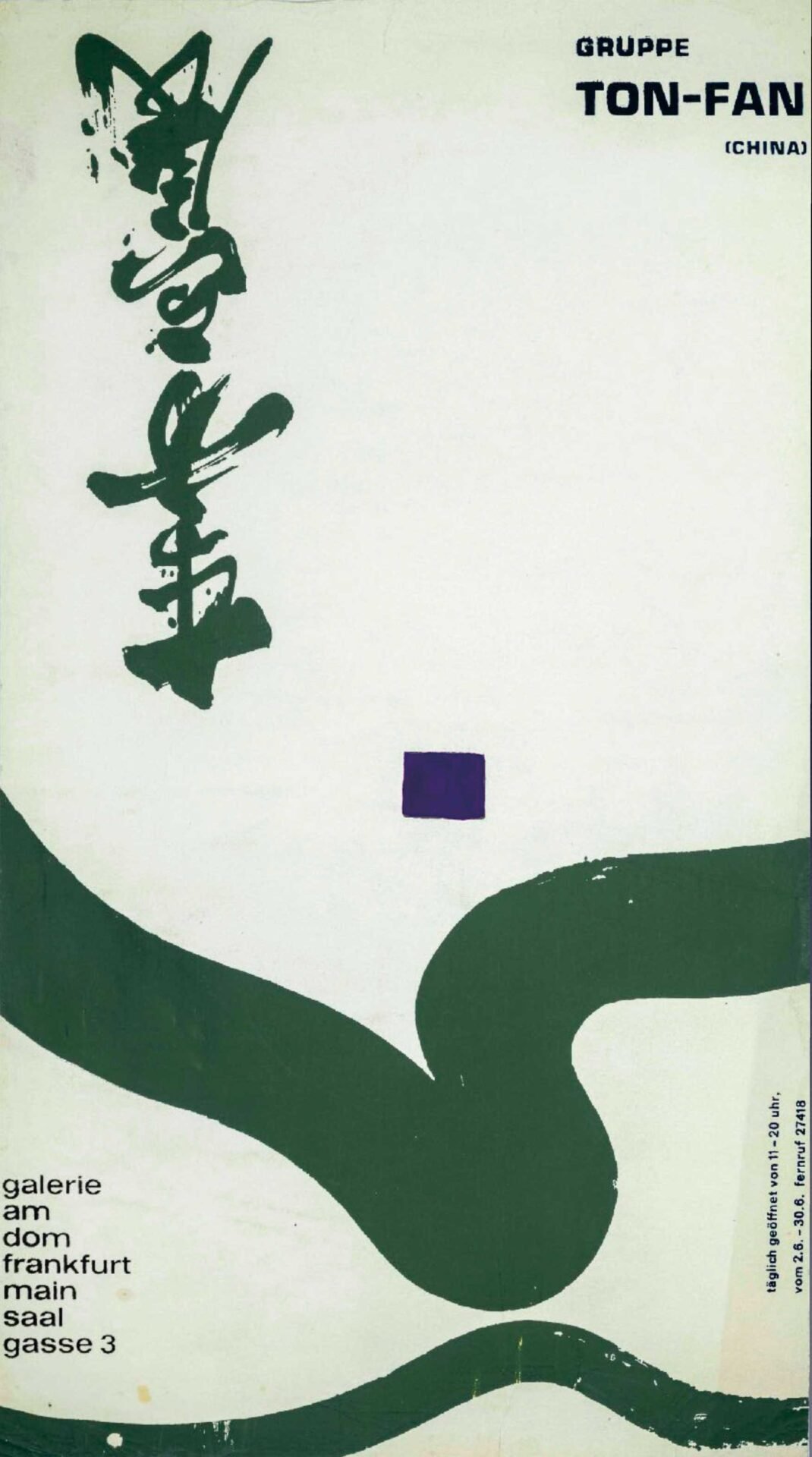

東方畫會

以李仲生畫室學生為主體在1956年年底,便有「東方畫會」的組成;隔年(1957)年底(11月)正式推出首展,由於風格前衛、頗有驚世之姿,因此被當時的專欄作家何凡(本名夏承楹)稱為「響馬」,原是中國北方強盜的別稱。為凸顯「現代繪畫」乃是自由世界的產物,成員之一的蕭勤特地自西班牙引進多位現代畫家作品進行聯展,並將東方畫會成員作品帶往歐洲展出,成為臺灣現代藝術和歐洲交流最早的案例。在成立初期,東方畫會在初期和同為倡導現代意識的「現代版畫會」(成立於1959年)並肩作戰、聯合展出;之後「現代版畫會」成員都人加入「東方畫會」,更壯大了「東方」的陣容。在整體的創作方向上,東方畫會始終堅持其導師李仲生所強調的「非拘限於文人水墨」的「東方精神」,展現豐富、多元的風貌。(資料來源:史博館)

台北市立美術館典藏