水墨去向何方

文 / 呂嘉禾

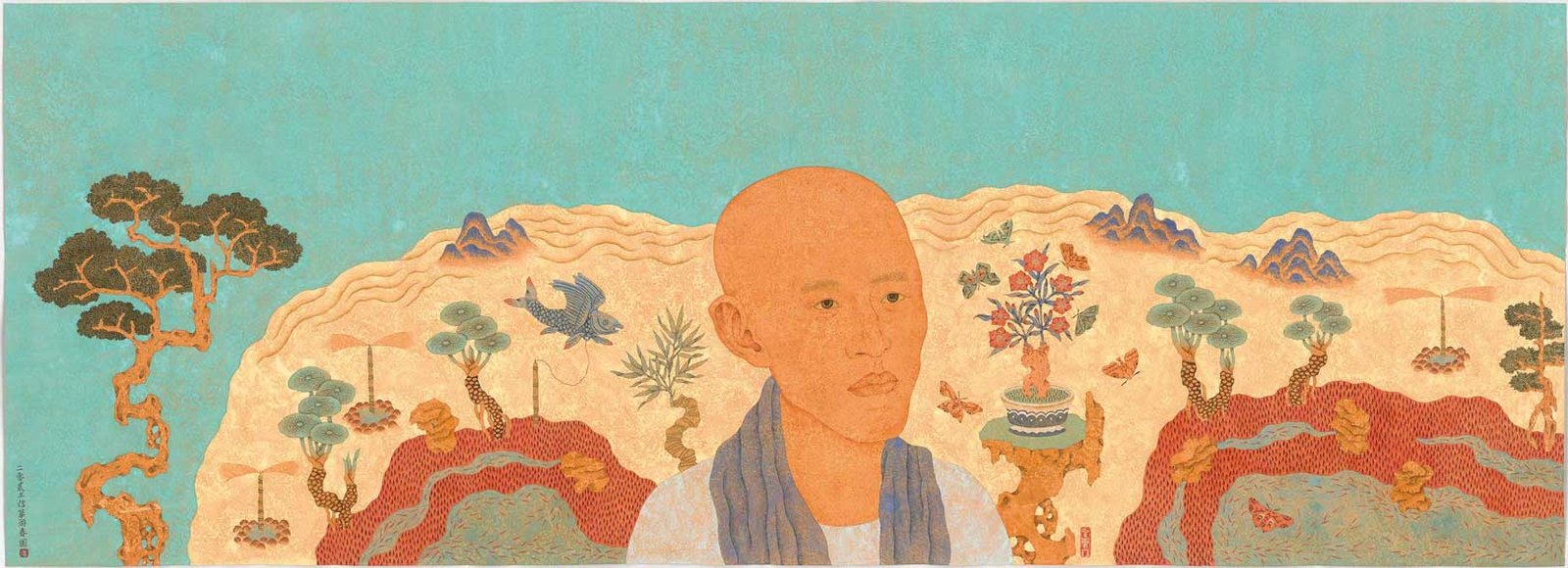

圖片提供 / 潘信華

在當代水墨畫家中,潘信華是很特別的一位。說他特別,是因為環視中國的藝術市場,他並不是萬人矚目的藝術明星,總是固守一隅。一直生活和創作在台灣,他的身上有著太多這一代台灣畫家的時代印記,追尋他的藝術發展歷程,可堪一部台灣當代水墨發展史的縮影。

水墨設色紙本

51x170cm

2022

最初,潘信華在台東社教館學習的是最為傳統的畫種:花鳥、梅蘭竹菊。然後他到台北國立藝術學院(現國立台北藝術大學,簡稱北藝大)學習,在傳統畫之外進行了多樣的嘗試。但身處在90年代,台灣戒嚴的時代,潘信華如同身邊的其他年輕人一樣,對於時局的關注和興趣遠遠大於專業,「那時候並不太想專門做藝術家,尤其覺得水墨與社會脫節,所以把大量時間都花在了電影、小說、哲學上」。畢業後的潘信華當完兵、做過零工,兜兜轉轉之後,才重拾起畫筆。上世紀末的最後十年是他藝術語言探索的關鍵時期。早年學生時代完全出於蒙昧的各種探索在這一時期都成為促成其風格形成的寶貴材料,而潛心創作的一批作品則為其抓住展覽機遇提供了條件——1999年在北美館的個展【消逝的風景】將其沿革有序、脈絡完整的作品呈現,這也是他第一次的展覽。

水墨設色紙本

181 x 111 cm

2021

美術館的展覽帶給潘信華創作的信心,更多的也是作為藝術家主體性的思考。2000年前後,他的畫面中出現了很多變化,無論技法或構圖:此前習慣使用的線描技法逐步被改變,沒骨畫法更多出現在他的畫面中;而中國傳統繪畫中因透視觀念缺乏而存在畫中物象難以重疊的問題,也被藝術家通過觀察古輿圖的圖像營造體系而找到了獨有的解決辦法——把畫面中所有參與排布的元素鋪開,並不完全遵循移步換景的傳統視覺邏輯。應當說,潘信華對於解決畫面本身的各種問題始終抱有濃厚的興趣,但這絕不等同於閉門造車。相反,潘信華對於自我、對於身處的環境始終有著清醒的認識。在他看來,人們對於水墨作品的固有欣賞方式也需要與時俱進:以往,人們觀看傳統中國繪畫時總是依賴於經驗,本能地將作品與歷史中的畫家畫派對比並試圖勾連譜系,談及評判標準也無外乎中國宋元以來流傳數百年的「骨法用筆、氣韻生動」。但時至今日,這套規則是否還適用於不斷湧現的新作品?這幾乎是一個本源性的質疑,這段經歷使他關注了技法、材料之外更宏觀層面的藝術生態,並試圖為水墨藝術在未來擁有長遠生命力尋求新路。「水墨」不應當簡單歸類為技法或材料層面的概括,它作為獨立畫種的繪畫性更有待人們的關注和發現——繪畫在任何時候都能擁有生命力的核心,在於它始終是回應時代、表現時代的最佳媒介。對應到水墨創作中,潘信華對於傳統技法的精研始終是為了表達當下生活而服務,因而不至於在對古意的追求中迷失了自我的主體性。

水墨設色紙本

214 x 122 cm 2019

於是,他的作品就並不為畫面色彩或題材所局限,這也正成就了作為藝術家的潘信華獨有的氣質:傳統特質與時代性兼具。乍看他的畫面,強烈的形式感幾乎讓人忘記傳統的內核,而其間割裂了時空存續關係的構成元素實際也並不如外界所想像的,有著深刻的畫面隱喻:「我其實就只是專注於自己繪畫時一些直覺性的判斷,元素的增減基本都出於畫面協調的需要。而這些元素的原型大多也就是從我自己從小到大再熟悉不過的生活中提煉而來」。在繪畫材料上,他則用自己多年研究的方法及工藝對來自台灣埔里製作的麻紙再加工,用逐漸發現直到運用自如的日本膠彩顏料,給畫作帶來他標誌性的視覺效果:無論人物或景物,無不充滿著天然的稚趣,整個畫面則像夢幻一樣飄然,古樸感與現代氣息躍然於最終的畫面。

水墨設色紙本

73 x 80 cm

2023

縱觀全球各地現當代藝術的發展歷史,伴隨著政治局勢變化的破而後立似乎是最為人熟知的形態。台灣也不例外,活躍於上世紀五六十年代的五月畫會、東方畫會等新藝術團體以高度革新的態勢對官方審美與學院傳統進行了反叛,並就如何形成自我風格進行了深入討論。及至潘信華所處的新時代,社會面貌和創作環境都產生了一定變化,他們通過更開闊的思維與辨證的視野辟出了一條新路——歸根結底,藝術創作總是試圖對當下的生活進行表達。這也許就是潘信華的藝術中突破時代與地域性的真正原因。

水墨設色紙本

直徑 148cm

2022