血緣裡的鹽

始終未讓作品失了味

鄭乃銘|臺南報導

圖片提供|南美館、CANS 當代藝術新聞

2023 年蕭楷競擔任策展的【春源畫室:畫師-詩人-劇作家-承繼者】,透過潘春源、潘麗水、潘瀛洲、潘岳雄,三代橫跨115年,從民俗信仰背後觀視藝術的獨特性與生活對話,展覽徹底把靜態歷史活化成為時代進階的書寫。今年,南美館委託臺北藝術大學美術學院副教授吳繼濤出任策展人、蕭楷競與廖冠敏為展覽執行團隊,透過南美館、高美館、國美館、嘉美館、采泥藝術、尊彩藝術中心、華瀛藝術中心及私人收藏朱宗慶、汪世堯、劉太乃等共同成就出由18位藝術家組合而成的【鹹鹹的風吹沙‧鹽分地帶美術家的歸返】主題展,再度運用從地理環境來作為爬梳地方人文歷史的整理,這種從在地特質拉抬成為跨界的文化認知,南美館確實逐漸走出城市美術館的另外一番藝術景貌。

臺南鹽分地帶長期以來最被認識的是:詩人、政治家、實業家。但殊不知鹽分地帶其實更有一股雄渾人文實力是來自於美術家,過去比較鮮少被單獨註記,吳繼濤將焦點落定在「鹽分地帶美術家的歸返」,心念與心志值得肯定。

吳繼濤首先就破題說「日治時期,臺南州「北門部(指的是今佳里、學甲、北門、將軍、七股、西港)除佳里鎮之外,都位於濱海、溪埔地區,土壤鹽分積沉嚴重。1930年嘉南大圳完工,農作收益提升,『鹽分地』醞釀出新的生命力」。吳繼濤說「此前,北門郡各地詩社已興盛,漢學家吳萱草創辦『白鷗吟社』,其長子吳新榮曾於詩作寫到『同志呀,要前進,鹽分地帶是我們的故鄉。讓真理的花朵,來開在這塊荒地上』。1935年佳里青風會成立『臺灣文藝聯盟佳里分部』,宣言中的『鹽分地帶』漸成為共識。北門郡與鹽分土地緊密連結,詩人與作家寫實地描述鹽鄉生活,文學家遂將之歸為『鹽分地帶文學』」。吳繼濤也提到,美術創作就是在這個氛圍下升溫,這當中日治與中華文化的南渡、殖民美術的現代啟蒙、所謂正統國畫的爭辯、1970年代鄉土認同,接著就有西方潮流引入,流派變動的當代發展與社會時局的脈動,臺南本地藝術家如郭柏川、顏水龍、劉啟祥、陳永森、洪通、陳奇祿…各具風格。鹽分地帶宮廟的彩繪、雕刻、交趾陶、剪黏,都可說是這個環境的美術館。另外,傳統廟會神將陣、野台戲、布袋戲偶,甚至中醫開藥方的毛筆字都成為被取法對象。後代的人無論離鄉就讀美術學校或者蟄居在不同城市,從未忘卻血緣裡的鹽。因此,吳繼濤才說「20世紀上半場,文學家在貧脊的鹽分地帶綻開繁花;後半場,則由美術人燃起燦爛花火」。值得提出的是,這個展覽是第一個以鹽分地帶美術家來作為整理的起手式,是個開端,更也意味著會有延續性。

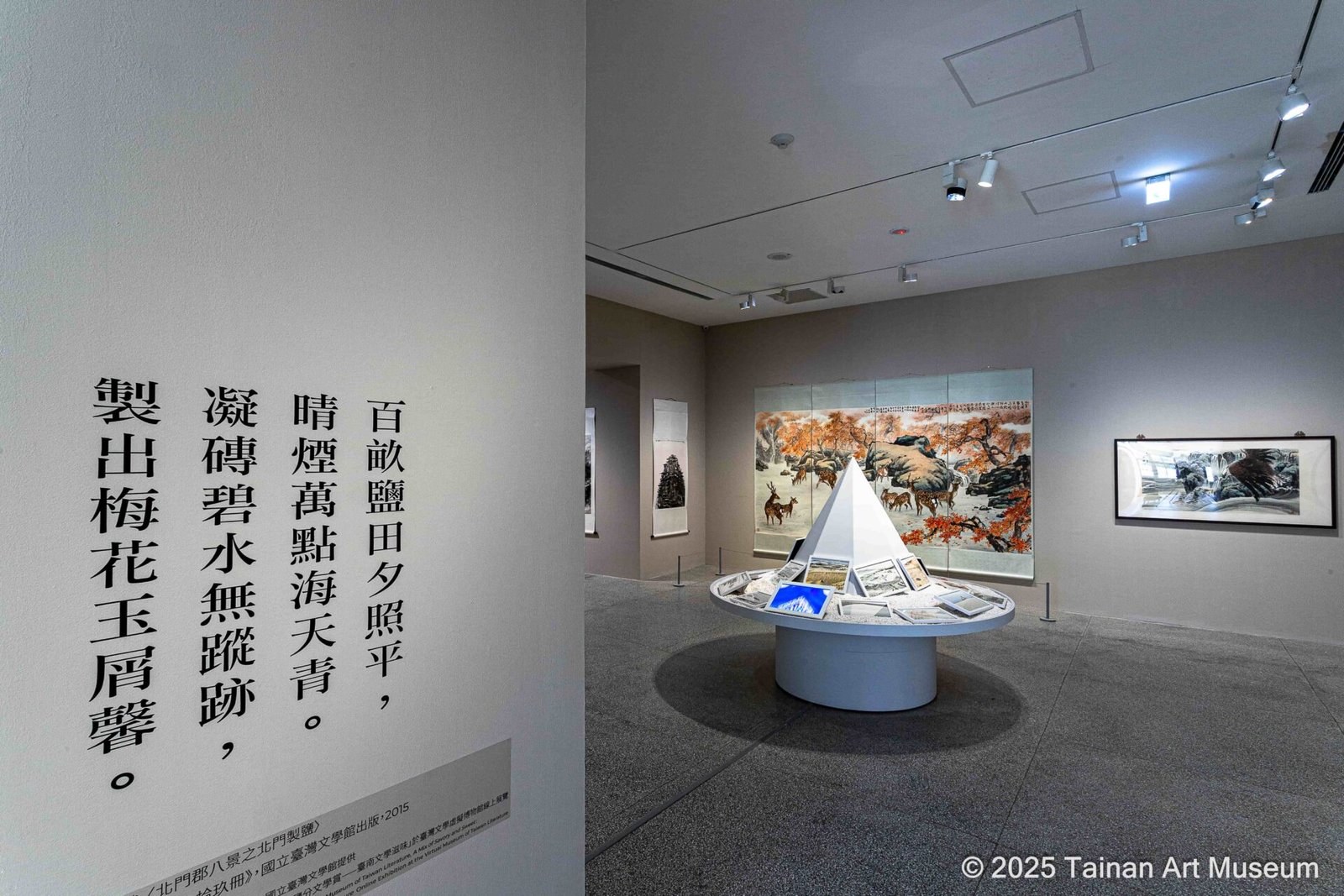

展場由四個段落來作為串組,詩人的文字化為篇章引領,藝術家的作品在沒有被框架於特定區塊中,顯見創作的風貌往往也因著環境異化而產生時代節奏與個人思維遞進,這個細微的處理,可能是欣賞這個展覽時,觀眾必須有所體察,否則可能會錯覺藝術家作品跳接無度。

四個段落分別落定在:鹹地仔的滋味、畫筆與視野下的島嶼風貌、異文化的越界與想像、土地上的心靈超越。同時,吳繼濤與執行團隊也格外貼心做出「鹽分地帶美術家地區分布圖」,將整個參展藝術家在鹽分地帶成長脈絡給清楚畫了出來。作品中,許雨仁絕對是展場最亮點,筆觸的差異性帶出書寫性格起伏,生命力道相當強顯。另外一個最不容忽視焦點是卜茲的書法,翻飛與落點,都是絕景。顏頂生是唯一把土地與詩意兩個特質融為一體的代表,陳述環境帶給藝術家是衝擊更是養分。

吳繼濤說得極好。「創作是美術家對現實的超越,繪畫更反映了他們對現實的映照、折射與寄託,臺灣鹽業曾沁漬出熾熱陽光下的純白大地,即使停頓,鹽灘遺跡仍成為鳥類棲息之地,也為藝術家帶來靈光」。新約聖經《馬太福音》第五章第13節提到『你們是世上的鹽。鹽若失了味,怎能叫它再鹹呢』?這裡的你們,指的也是世人。換個角度延伸,藝術家在時代演化中,能從創作過程承載著不同風采,面貌儘管不同,卻何嘗不也是人文歷史裡,沒有讓鹽失了味的具體表徵呢!

鹹鹹的風飛沙:鹽分地帶美術家的歸返

2025.6.24 – 10.26

臺南市美術館 1 館 2 樓 B – H 展覽室

官網詳細資訊