初心絕對

于彭素描作品

文|鄭乃銘

照片提供|于彭家屬

素描在于彭的藝術範疇中,不應當只是素描、也非泛泛所稱的習作。

更真確的講,素描之於于彭就等同於他常規性藝術創作,不是之一;也是唯一。

于彭在素描作品所投入的心神,絲毫不遜於他的水墨創作。鮮少水墨藝術家能夠像于彭;能夠如此持續在素描創作的耕耘,而這類創作的完成度更是相當整齊與具備獨立性。這也是 CANS@project 思考多年、經過于彭家屬的同意,選在于彭逝世10周年,特地在台北、北京「罐子書店」推出于彭素描展【回眸】,最大契機點就在於; CANS@project 希望有機會讓大家能夠認識于彭在素描創作上的非凡表現。

回眸—于彭仙逝十週年素描紀念展

策展人|鄭乃銘

策劃|cans@project

2025/5/9 – 26

台北罐空間

2025/5/23 – 6/22

北京罐子書屋

把于彭的素描作品定義在「初心」,這其實是有其道理的

最早一開始,于彭的藝術啟蒙並非來自於學院,他在藝術上的養成,有兩個大塊面:一是臺北故宮博物院;其二、究其實是來自於街頭!是的!不需要懷疑!就是街頭!!

于彭最早是位街頭畫家(嚴格來說,以街頭畫家職業維生的時間是從 1977-1979 年),他就在臺北新公園(今則稱之為二二八和平紀念公園)以畫肖像為生。這段經驗足以養成于彭在面對創作的時候,比一般人更善於觀察所要面對的事物或人。這當中還得特別提出的一點是,所謂的觀察不僅止於觀與察;更多一點成分是于彭經常會在對方毫無防備之下;以極度迅捷時間飛快掃描完成並已經開始落筆,彷若是跟時間作為競逐的動態,在很短片刻就將肖像完成,這其實是作為一位街頭畫家必備自然反應,而不是條件。也因此,于彭對於素描的鍾情,就是在這段擔任街頭畫家時養成,造就他以相當果練線條就能精確捕捉人物神與韻。所以,素描堪稱是于彭藝術的「初心」絕對是可以確認的。與此同時,于彭也經常先通過素描這個環節,作為他後來創作水墨作品的基礎雛形。但其在水墨創作最經常觸及到的人物題材,何以與其他水墨畫筆下的人物會出現極度靈性反差?最關鍵原因就在於,于彭從街頭畫家的這個訓練,再到他後來持續畫模特兒所完成的素描作品,他所面對不是靜態的「內容」;而是生靈活現的「生命」。這段過程有著藝術家與模特兒共同處在一個結構節奏上、是建立在共同時空下一起呼吸。

因此,于彭的人物,從素描到水墨作品,不僅僅是在畫人;而是在畫眾生。

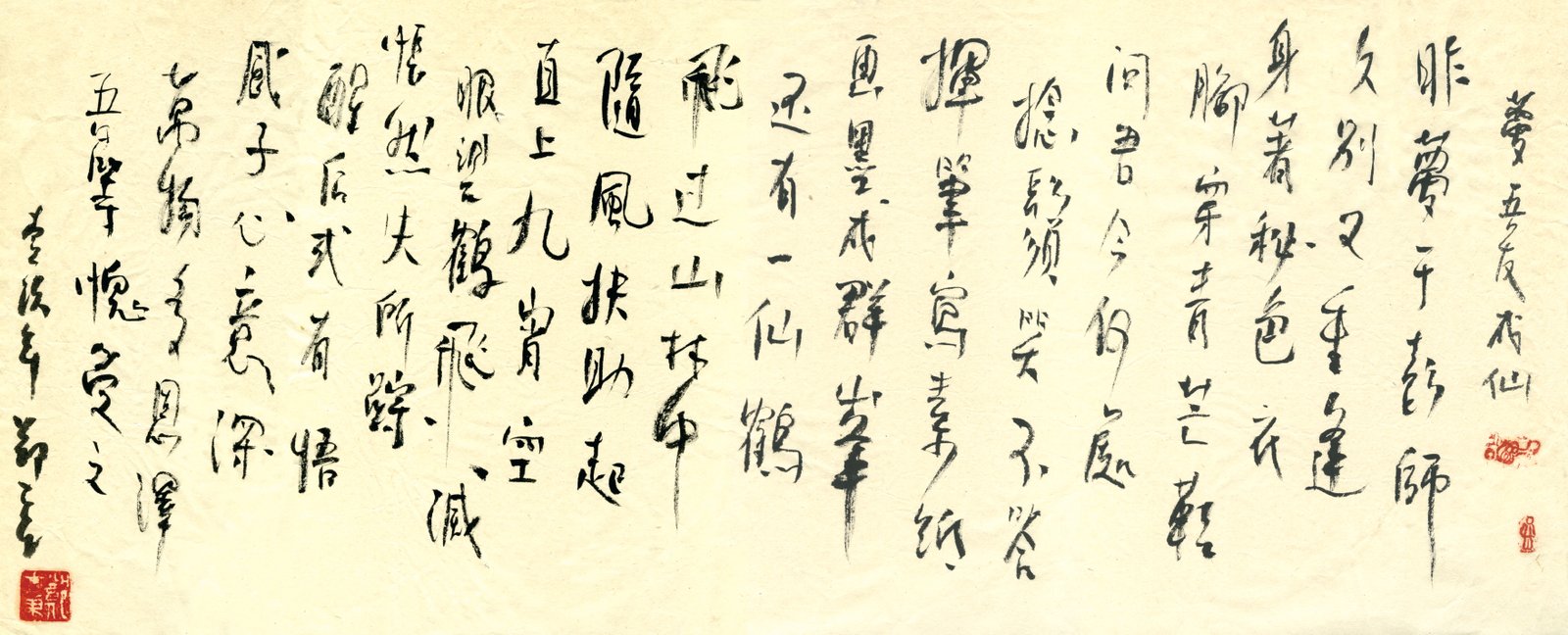

夢吳友成仙

昨夢于彭師。久別又重逢。身著秘色衣。腳踩青芒鞋。問君今何處。撚鬚笑不答。

揮筆寫素紙。畫墨成群峰。還有一仙鶴。飛過山林中。隨風扶助起。直上九宵空。

眼望飛鶴滅。悵然失所蹤。醒後或有悟。感子心意深。萬物多恩澤。吾等受披備。

——鄭在東

于彭在面對素描創作,所懷抱的心理不是為了水墨作品而去準備的前置,正確說是他把畫素描視為一種日常,態度輕鬆卻心態認真

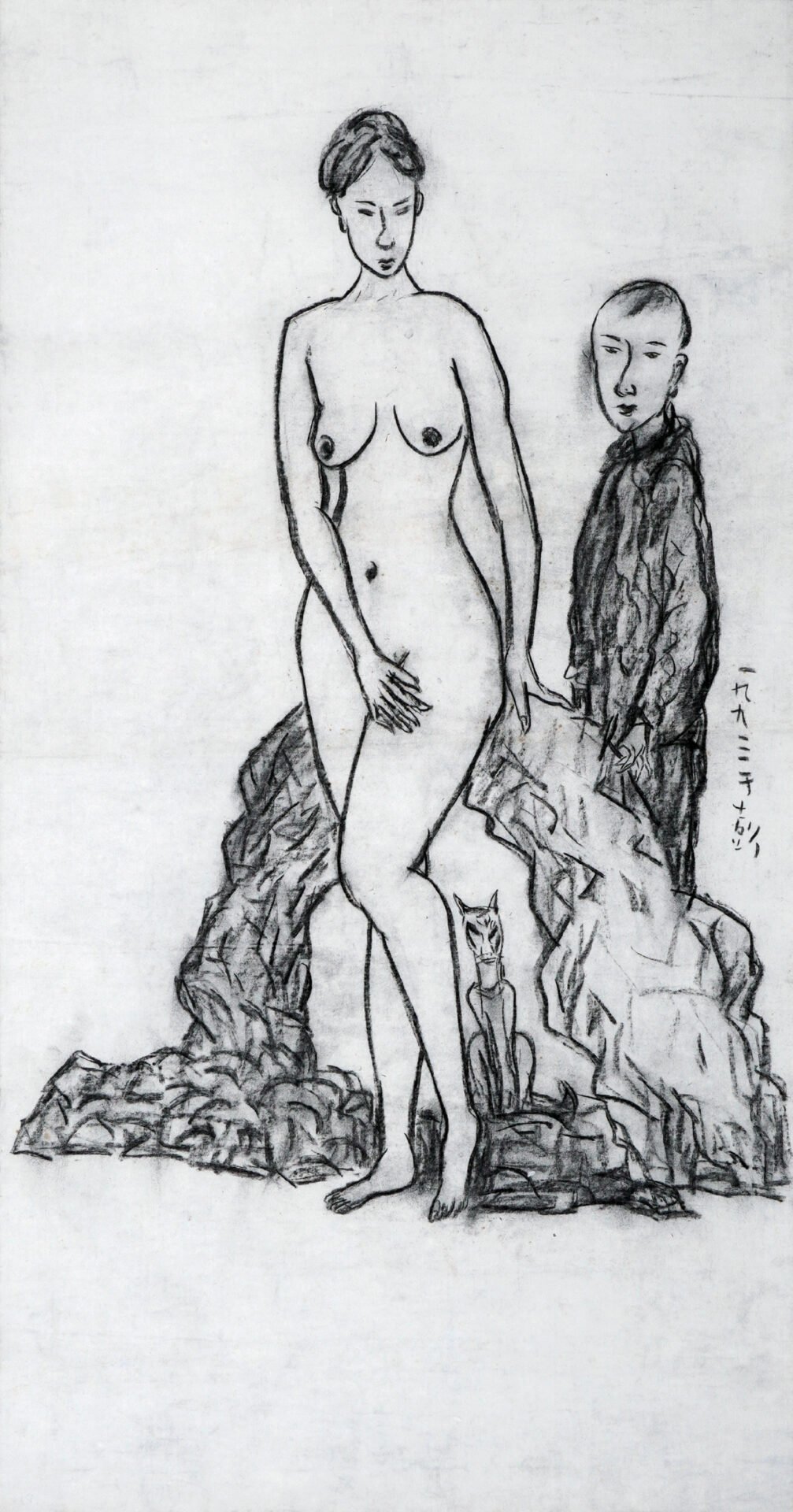

早期,位於敦化南路與安和路交口的彩田藝術中心都會開設畫模特兒的素描課,于彭固定每周會到「彩田」畫模特兒。後來,于彭乾脆也請模特兒到位於臺北市外雙溪的畫室「桂蔭廬」,有時候是他一個人畫,也有些時候是其他藝術家加入一起畫。在「桂蔭廬」畫模特兒,許是在自己的主場,于彭也會請模特兒盡量自在、可以自由走動,而不需要很制式端坐在固定一處。正因為能輕鬆自在走動,後來也發展出于彭創作的「仙女系列」。這個時期他所邀請的模特兒都固定同樣二個人,因此,觀者可能會感覺與畫中的模特兒是相當熟識,原因就在於此!

對於于彭的素描作品,我之所以執意要單獨自成一個體系來看的原因,就在於素描作品更能看出于彭在面對藝術創作時的全然純粹、專注、穩定的情緒。當然,從素描作品也能體察于彭生前個性的豁然自得、認真但又愜意。就像是他當街頭畫家所培養出的習慣,一開始他會很專心與對方對上眼,接著;就專注畫了起來。此際,于彭整個人與他手上的筆融合為無法分割狀態,到整個畫面完結,于彭在這過程不會再抬頭看對方一眼!

這就是于彭!

他太擅長捕捉眼前這個人的神韻,尤其是對方的眼神。而他在那一眼所置入到腦子的記憶,確實超越了所有的總和。

在線條疾速起落,于彭放到畫面的線性,沒有一絲遲疑惶惑或情緒崩斷。

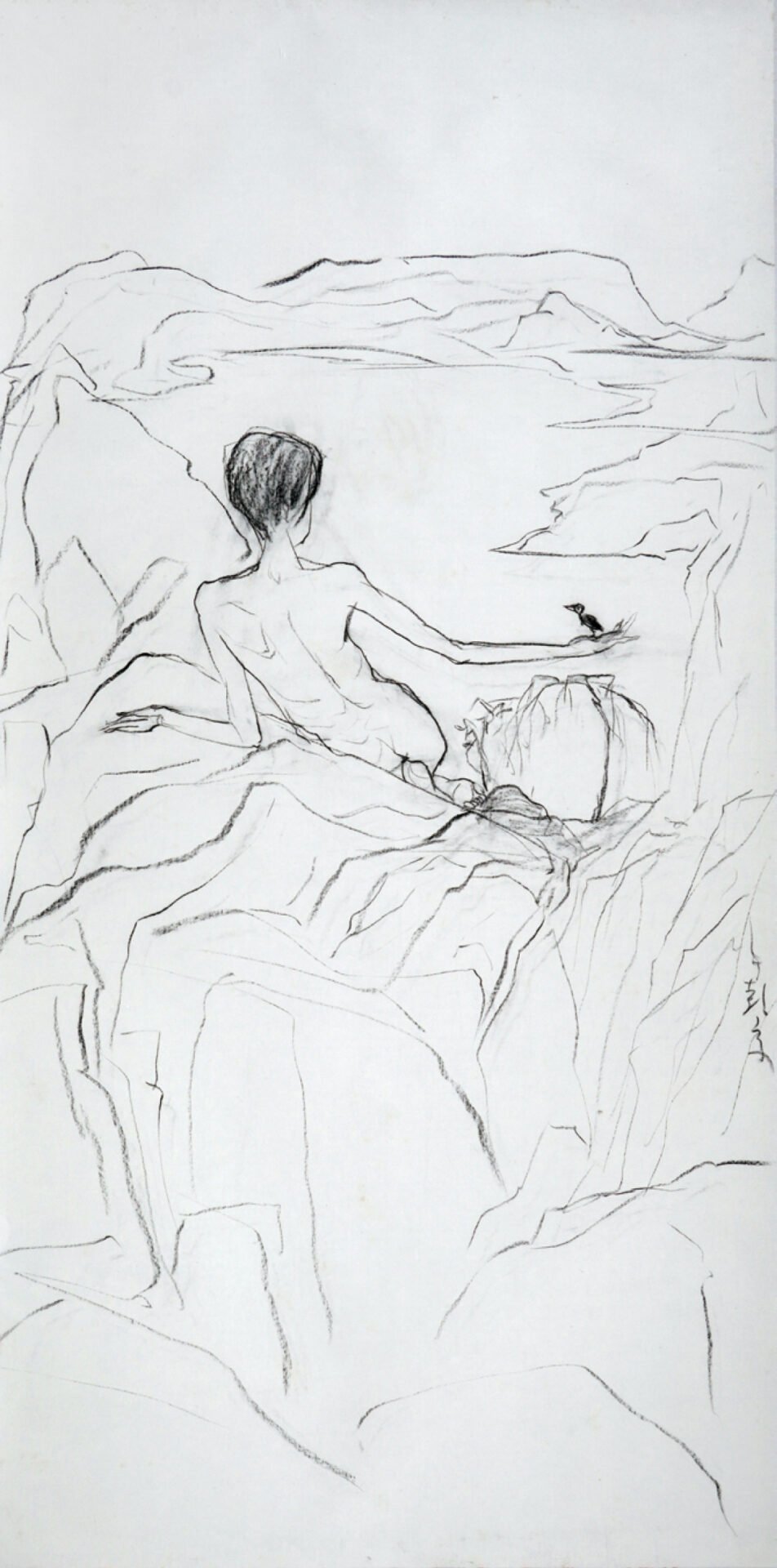

于彭敏感的觀察與內心對眼前人物的閱讀感,以一種完全沒有妥協的內心速度直接活現一個生命。

問題是,當你在面對于彭的素描時,更會發現他那完全沒有商量餘地的線條,這道力量一點也不會過於拘泥、呆板。

雲想衣裳花想容 The Clouds Mirror Her Attire, The Flowers Reflect Her Beauty , 2007

油彩 畫布 Oil on canvas

161 × 128 cm

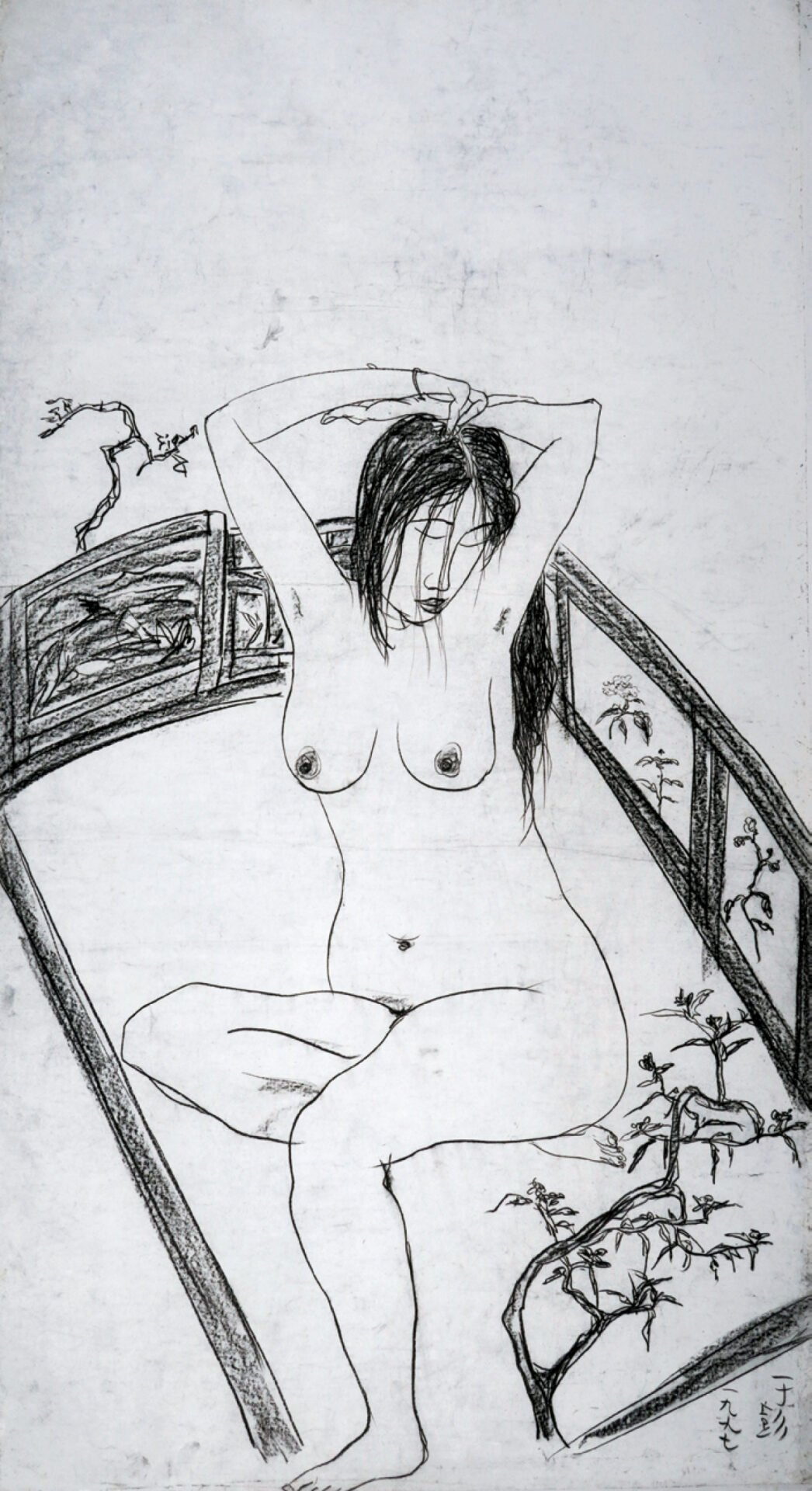

于彭家小魚兒 Hsiao Yuer from Yu Peng's Family, Undated, 1994

炭筆 畫布 Charcoal on canvas

160.6 × 110.5 cm

于彭的線條,是活體

也因為線條是活體,他所畫就不僅僅只是傳統的「肖像」,而是生命、是個性的顯微鏡。

這份藝術創作的初心,焉能不值得被細細審視。

有個值得玩味的是,于彭筆下的人物,除了畫自己二位孩子-小魚兒、小柱子之外,他所畫的女性,幾乎都有點年歲、略有滄桑。感覺上,于彭似乎更能捕捉時間留在人臉上、體態上痕跡。2000 年他所畫〈慾望山水之海上風華〉出現的老婦人,其實就來自於牧師藝術家馮君藍的岳母。當時,于彭苦於老婦人模特兒難找,馮君藍於是把岳母介紹給于彭,進而豐富了于彭的藝術內容。如果以此來作推敲,也不難理解于彭積累了相當經驗的素描創作,何嘗不也是為了〈慾望山水海上風華〉作的準備呢!另外,于彭喜歡畫素描更有兩則令人感動故事。根據于彭的太太何醇麗表示:「1980 年于彭在高雄六龜鄉為鄰居老農畫了一張像,老農世時,老農家人覺得于彭所畫的素描像遠比相片更傳神,家人於是把于彭所畫的素描畫像拿來掛在牆上紀念父親。再,1992 年于彭幫布袋戲大師李天祿畫了一張水墨素描,更深獲老先生喜愛與珍藏」。

這樣的事,充分也能說明;藝術創作之於于彭,應當是一種靈魂的交付。尤其是在 2014 年 9 月 30 日所完成的〈病中的自畫像-于彭畢生最後一張畫作〉,病中枯槁的身形,好像再也經不起一點點外力折騰,但于彭對於自己生命末段的臉部神情描寫卻顯得好像卸下種種病痛磨蝕,清爽而不再有掛慮與滄桑,這件作品把于彭素描創作劃下句點,可是于彭對線條的酣暢掌控與擅於對人神態生動描繪,絲毫沒有稍減。畫面裡,于彭透露了生命儘管充滿著風月難扯,末段;就還給自己清透的靈魂。

于彭的藝術堆疊繁複,卻不顯累贅,他常在畫面上,領著觀者的視覺動線往前行,尋訪;成為他藝術很大的特質。

他的素描,則是一種把形神逼到絕境的詮釋,沒有斷句式的果敢線條,一筆開始;就圓融出生命,那種絕對完全的創作語態,迄今;無人能凌駕。

「回眸—于彭逝世十週年素描紀念展」台北罐空間展出作品

⺟⼦ Mother and Son, 1993

炭筆 紙本

Charcoal on paper

51 × 93 cm

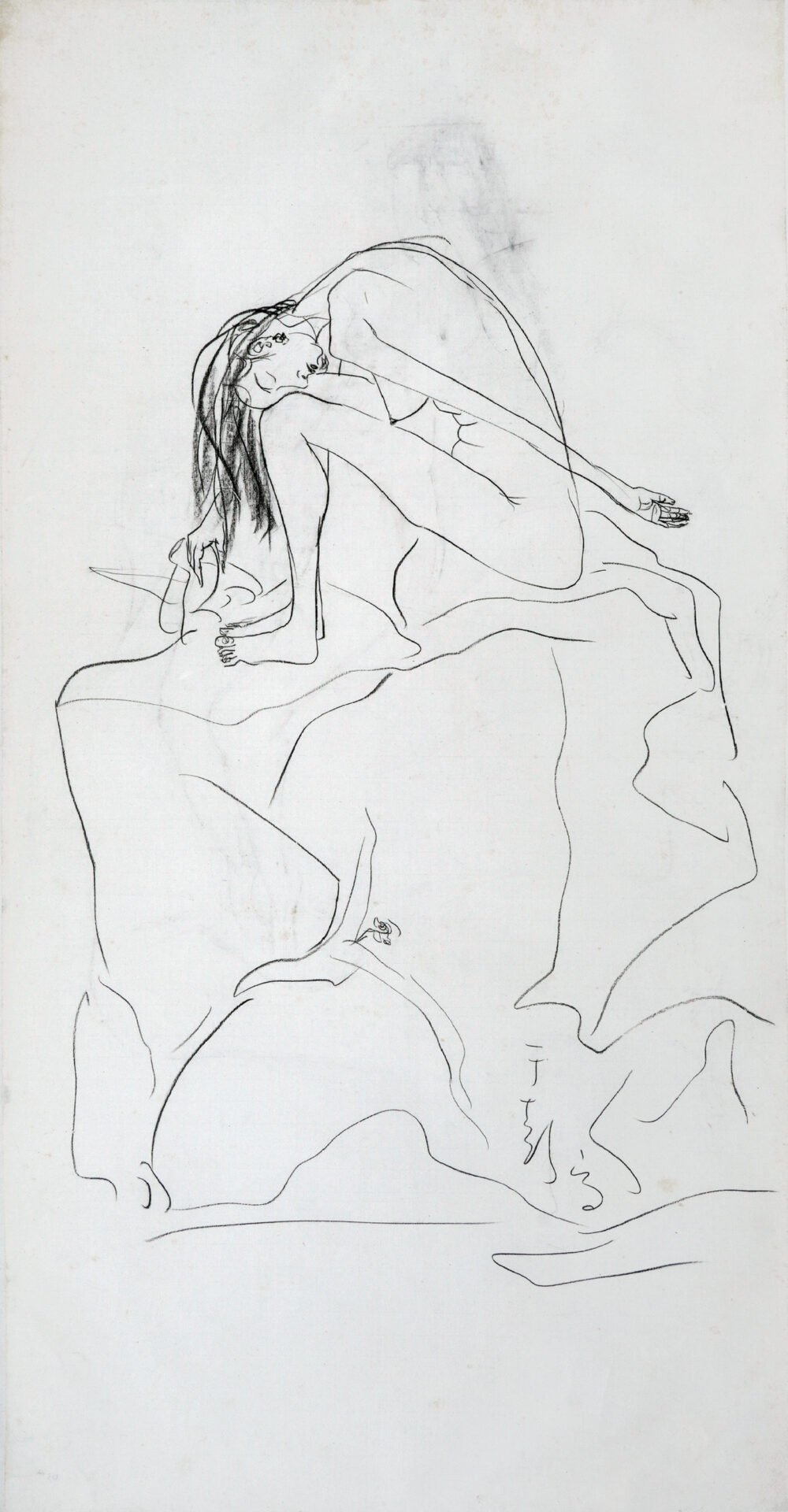

靠 Lean, Undated

炭筆 紙本

Charcoal on paper

72 × 141.5 cm

倚 Recline, Undated

炭筆 紙本

Charcoal on paper

72 × 141.5 cm

臥榻 Reclining Couch, 1997

炭筆 紙本

Charcoal on paper

89 × 158.5 cm

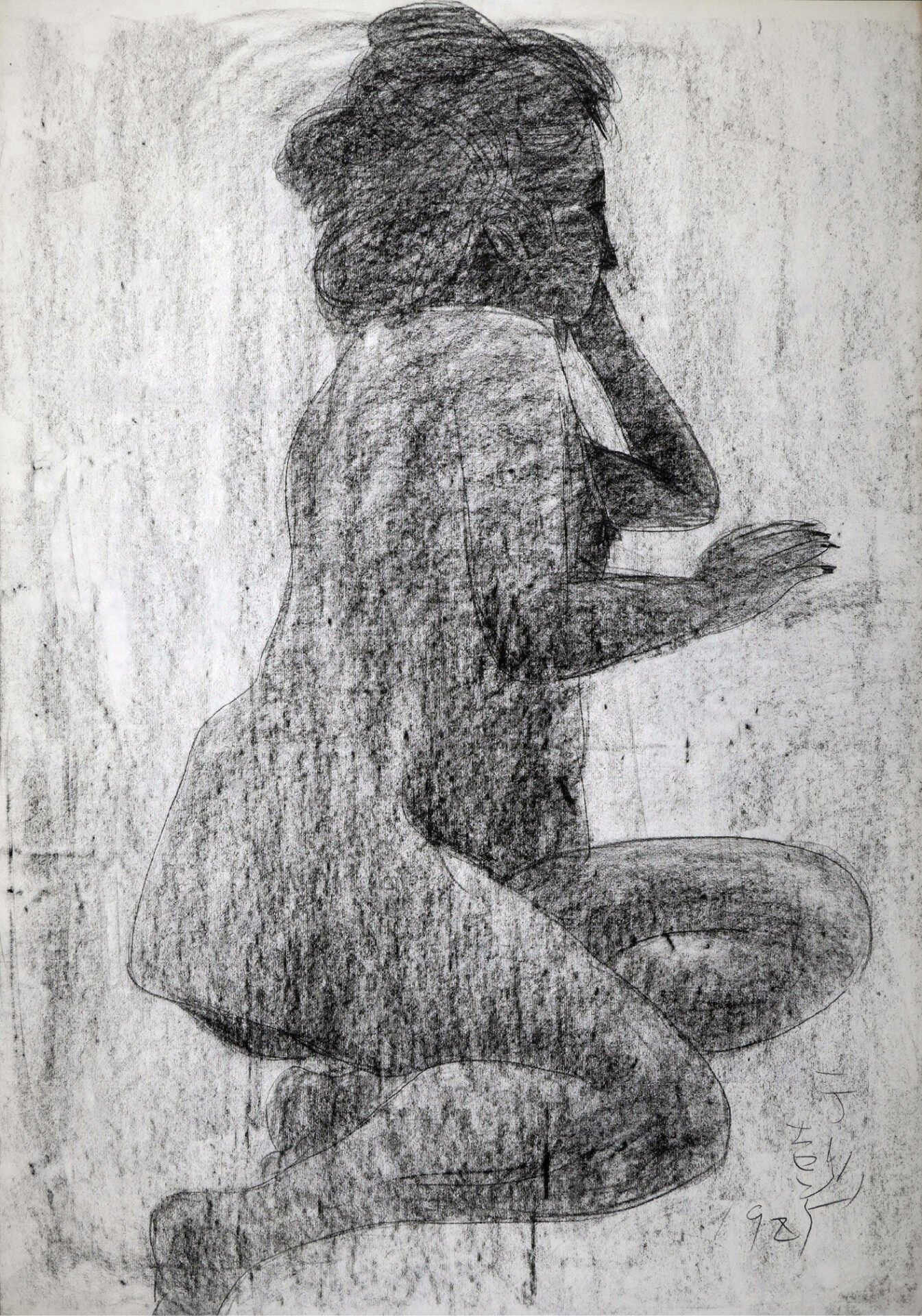

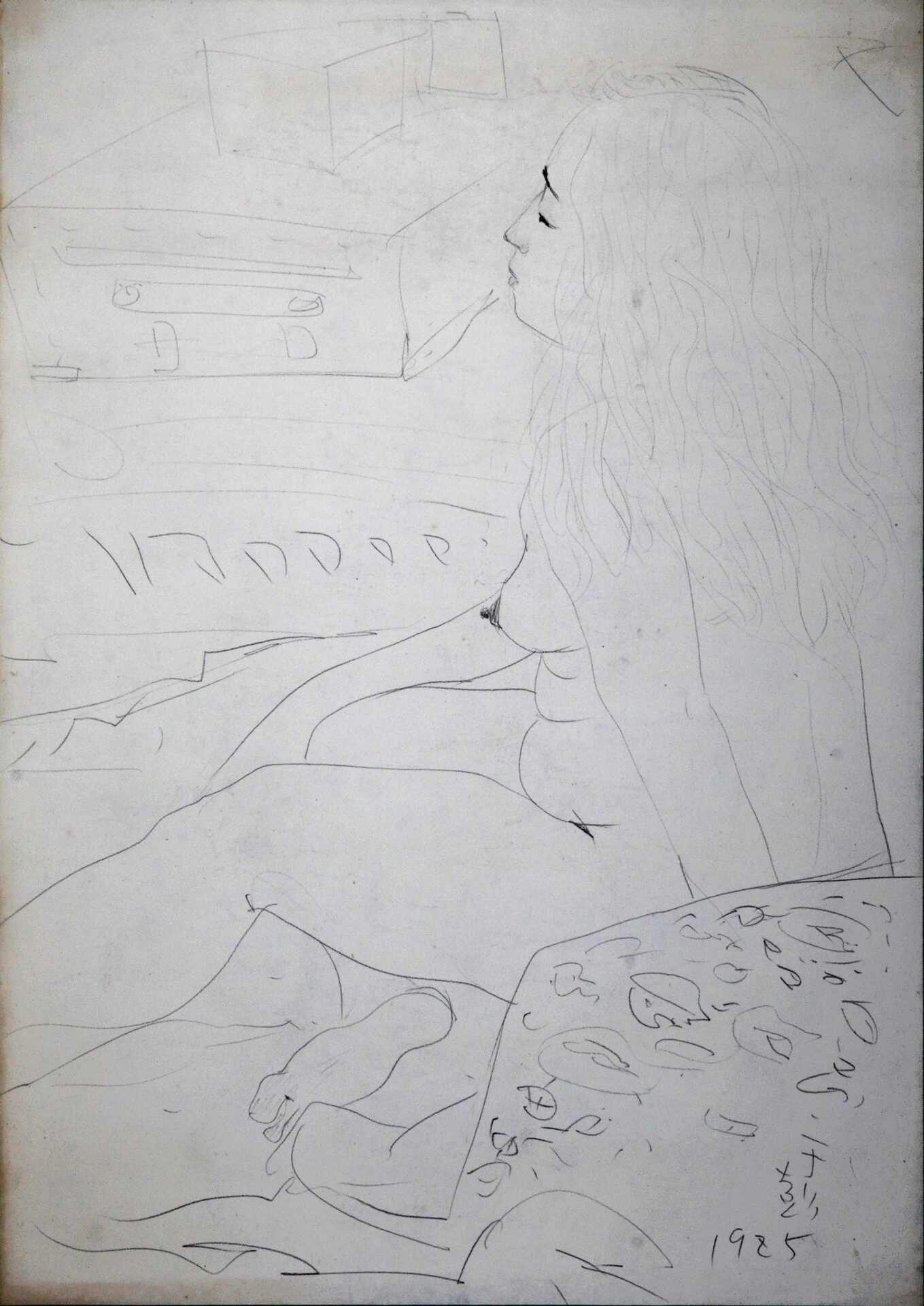

托腮-壹 Chin in Hand I, 1985

炭筆 紙本(裱厚紙板)

Charcoal on paper (mounted on thick cardboard)

81.6 × 112 cm × 0.5 cm

托腮-壹 Chin in Hand II, 1985

炭筆 紙本(裱厚紙板)

Charcoal on paper (mounted on thick cardboard)

81.6 × 112 cm × 0.5 cm

托腮-壹 Chin in Hand III, 1985

炭筆 紙本(裱厚紙板)

Charcoal on paper (mounted on thick cardboard)

81.6 × 112 cm × 0.5 cm

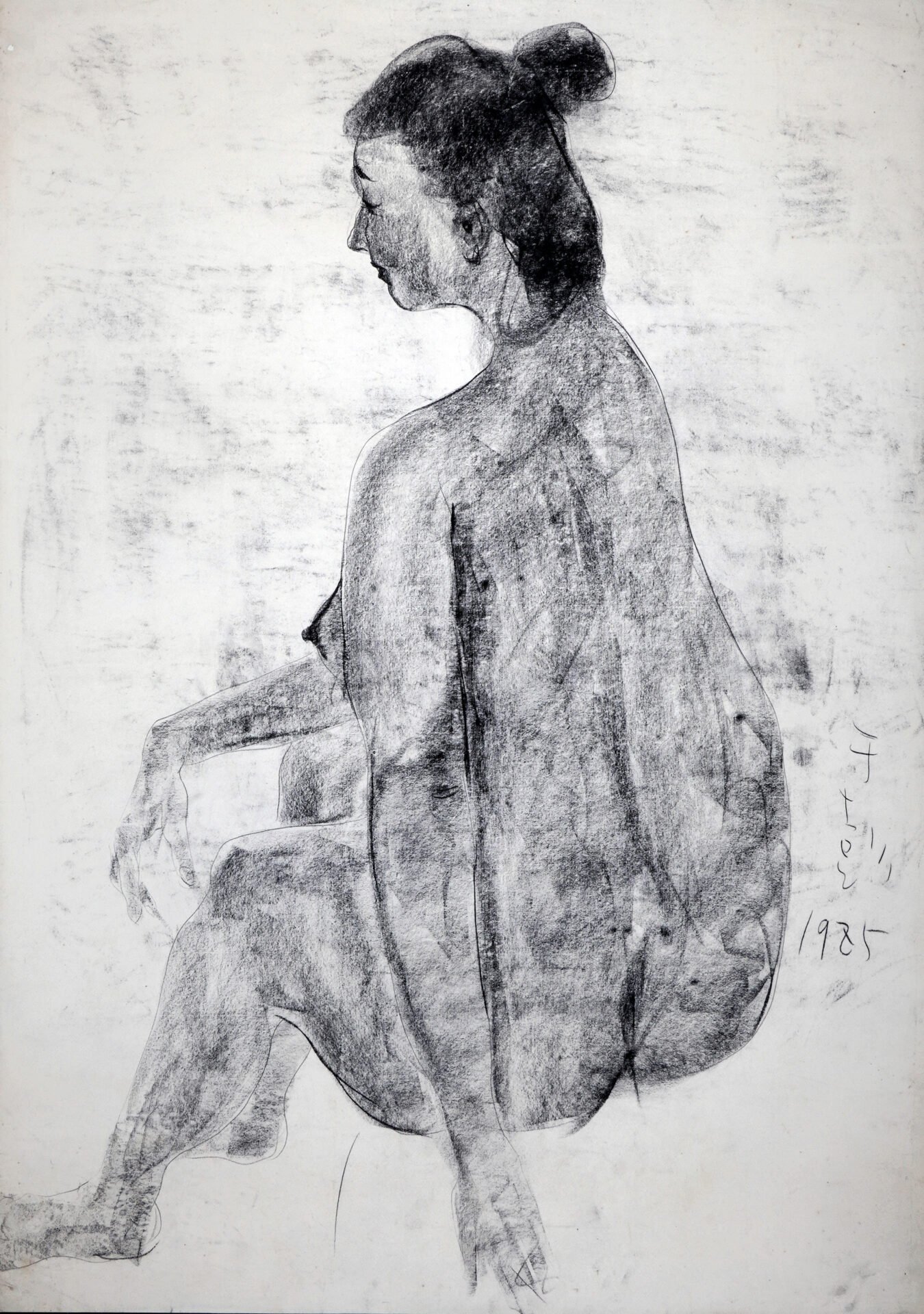

思念 Yearning, 1985

炭筆 紙本(裱厚紙板)

Charcoal on paper (mounted on thick cardboard)

81.6 × 112 cm × 0.5 cm

忘我 Ecstasy, 1985

炭筆 紙本(裱厚紙板)

Charcoal on paper (mounted on thick cardboard)

81.6 × 112 cm × 0.5 cm