7/7-8/8 台北鴻禧藝術文教基金會

尋色-印石賞析展

田本芬|台北採訪

圖片提供|鴻禧藝術文教基金會

台北鴻禧藝術文教基金會【尋色-印石賞析】展,精選館藏七十餘件印石珍品,兼具石質、色澤與分量的傳統賞鑒標準,同時亦回應案頭文玩所蘊含的文人意趣與篆刻抒懷之道。此展不僅承襲鑑藏傳統,更以嶄新視角切入,探究印石藝術與文化層面的多重意涵。

展覽分為兩部分,一是由鴻禧藝術文教基金會研究員陳姿穎深入田黃與芙蓉印鈕雕刻藝術的時代分期,追溯工藝演變與風格轉變的歷程;二是由研究員楊敦堯聚焦文人篆刻的歷史脈絡,挖掘印石背後蘊含的文化訊息與思想意象。展場中的印石邊款與薄意拓印,由新銳篆刻家黃靖諺精心製作,展現當代手工技藝與古法精神的交融。此外,展覽的分類架構由台南美術館前副館長黃華源協力規劃,攝影與圖錄編輯由黃耀慶擔綱,展場設計則由李立恆與顏冠廷操刀,共同打造出一場將微觀之物轉化為宏觀視野的文化體驗。

【尋色】不只是對印石形色之美的細膩凝視,更是一場回望明清以降文人篆刻精神的文化探尋。本期特別專訪研究員陳姿穎與楊敦堯,邀您一同進入印石世界的幽微與廣博。

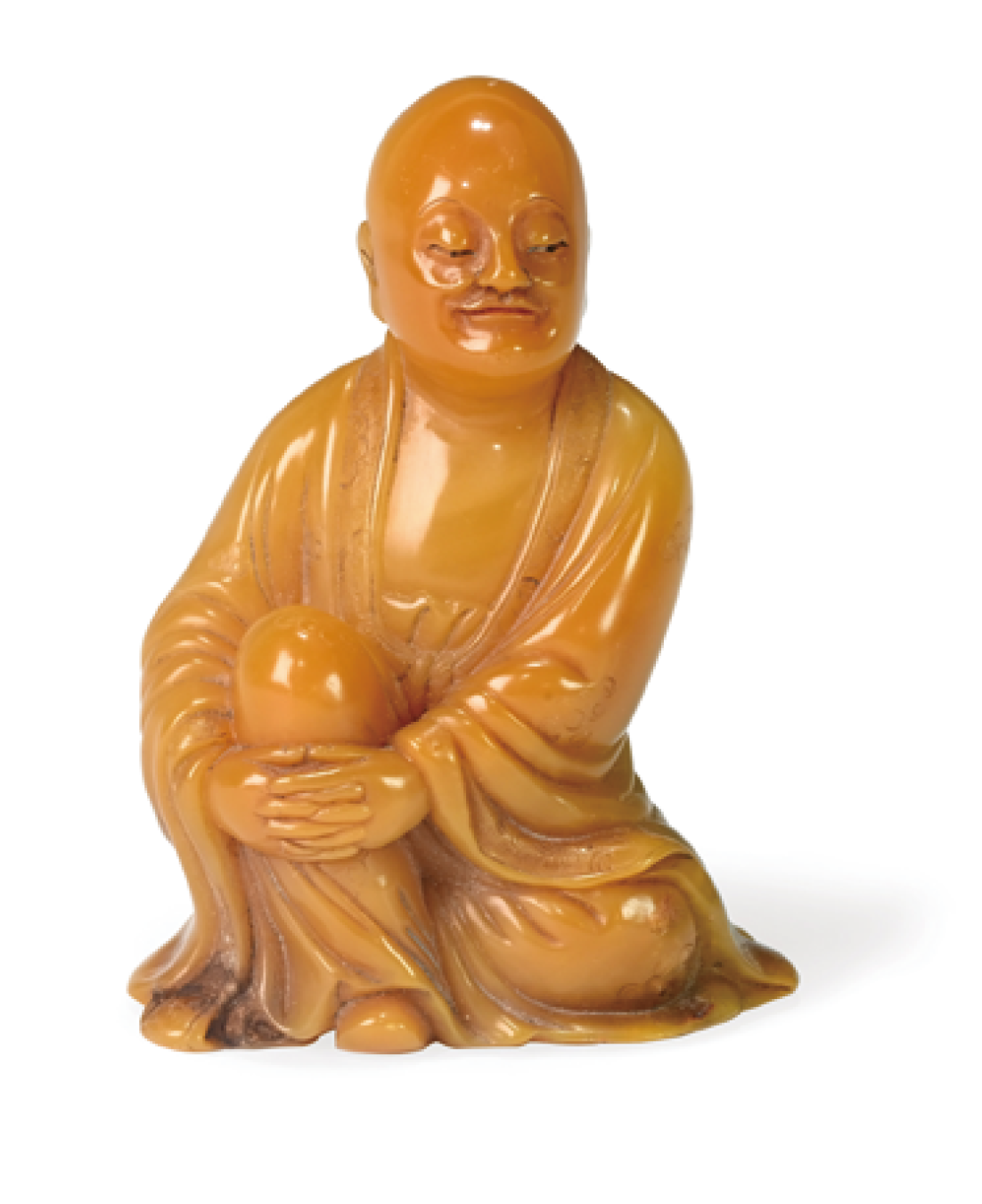

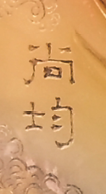

Shoushan seated luohan, inscribed Shangjun

邊款:尚均

高 5.8 公分

鴻禧藝術文教基金會研究員楊敦堯表示:30年前鴻禧美術館開館時曾經舉辦過一檔印石展,把館藏的雞血石,田黃,芙蓉集結成冊。當年收藏方向大都以材質上以及印鈕工藝為主,印石篆刻則是另外一個篆刻家、研究群體在關注討論,這兩類人的交集在當時是比較少的。但近十年來這個交集越來越大,所以這次展覽希望更進一步的從這三門藝術,印石本身的石材、印紐,以印章背後的人文現象來做一個討論,更深化其中的文化內涵。

展名為【尋色】,來自十七世紀康熙時期《觀石錄》裡觀察,描述當時的官員、文人,「爭相尋覓」壽山石的現象。而「尋」在十七世紀性靈小品文學是個很重要的字,比如說張岱在描繪西湖文史掌故方面著有《西湖夢尋》,書名中以「尋」為題意精神所在。「色」即指壽山石五彩斑爛的顏色,《觀石錄》裡以很多顏色的角度去看印章,並詩意化如「赤如雞冠,黃如蒸栗,白如截指,墨如純漆」這些美麗的形容詞。所以【尋色】是代表了一種背後文化意義。

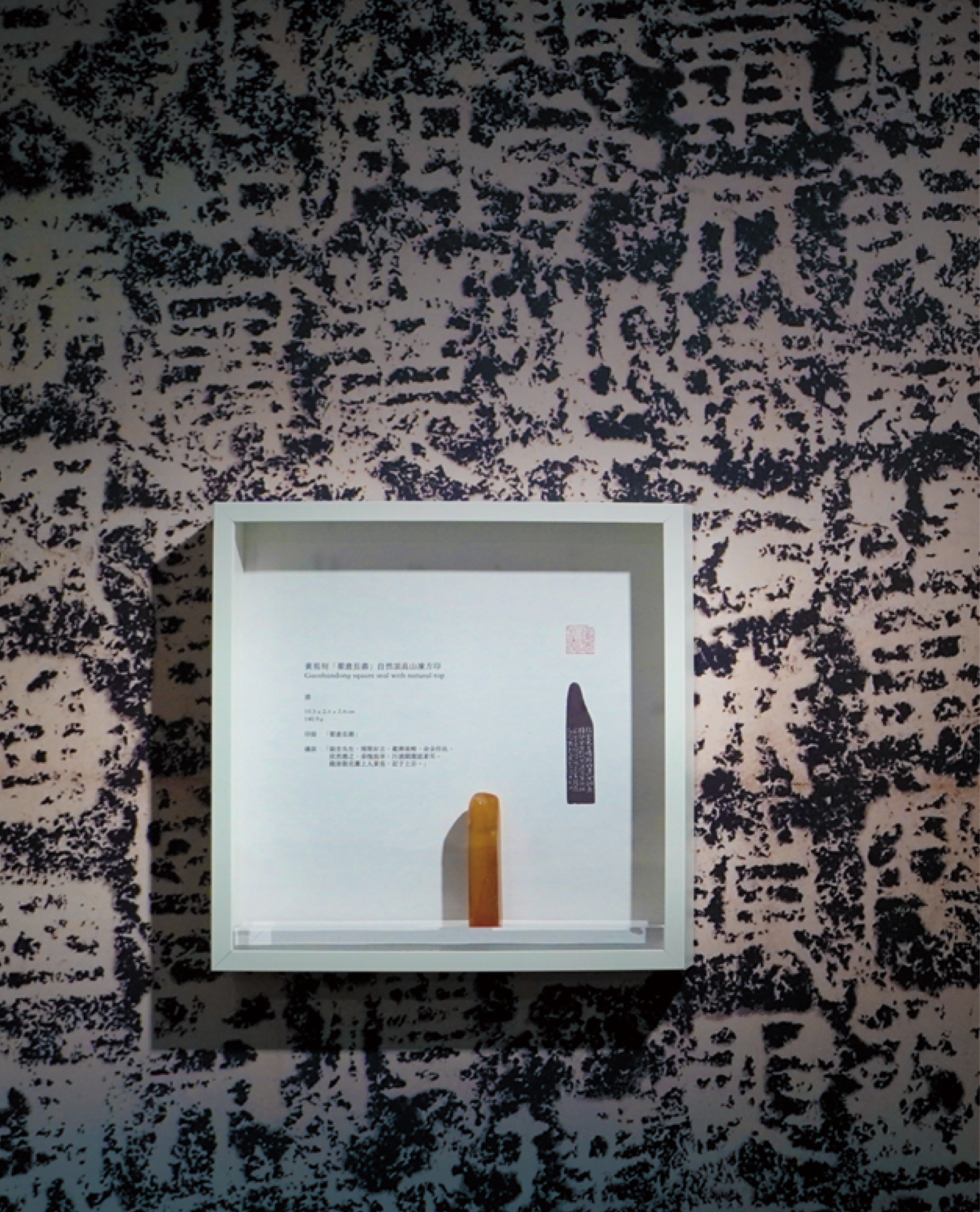

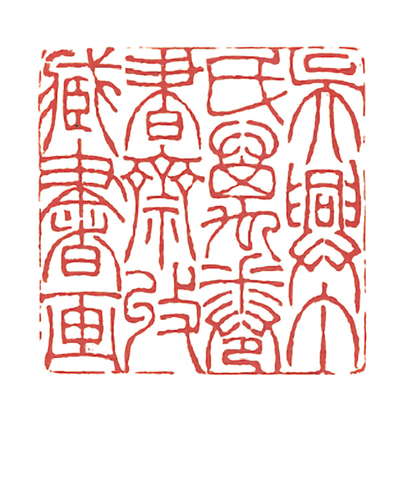

這次展出篆刻家印石中〈黃易刻「翟盦長壽」自然頂高山凍方章〉是比較重要的,我們做了許多研究考究。黃易是西泠八家的重要成員,他除了是畫家外也是著名的金石學家,但討論他在篆刻藝術成就相對比較少。其實黃易早期成名就是在篆刻,他的人生轉折也和篆刻有極大的關係。黃易並不是透過科舉考試進入官場,他在三十歲(1774年)那年因擔任知府幕僚來到河北保州清苑,開始踏上他訪碑尋古的旅程。他當時在元氏縣發現失傳已久的重要漢代碑刻《祀三公山碑》,這也成為他書法與篆刻風格轉變的起點。對於這方碑到底屬於篆書還是隸書,黃易思索再三,並將其中筆意融入自己的創作中,對他後來印風的發展產生深遠影響。

1776年前後,黃易的篆刻風格出現了明顯變化。他開始把隸書的平穩與方正結構融入其中,追求一種兼具古意與個人風格的筆法。這方印的用刀、結構與氣韻,正好展現他當時的創作轉折點——雄渾中帶著古樸,線條中帶有碑刻的殘破質感。

這段時期的黃易也因為對《祀三公山碑》拓片與考據的深入研究,加上以其篆刻作品的回應餽贈,他以非舉人的出身,透過潘有為(翁方綱的學生兼同僚)的引薦,進入當時以翁方綱為首的京圈-以北京學界代表人物組成的金石圈,成功完成了階級躍升。他與翁方綱、王昶、朱筠等風雲人物都有密切往來。黃易剛入京時以潘有為家為寓所,他攜帶自己知名的收藏-《漢石經殘字》拓本,1777年在潘宅舉辦的《漢石經殘字》拓本賞鑑會是當年金石界的一大盛事。

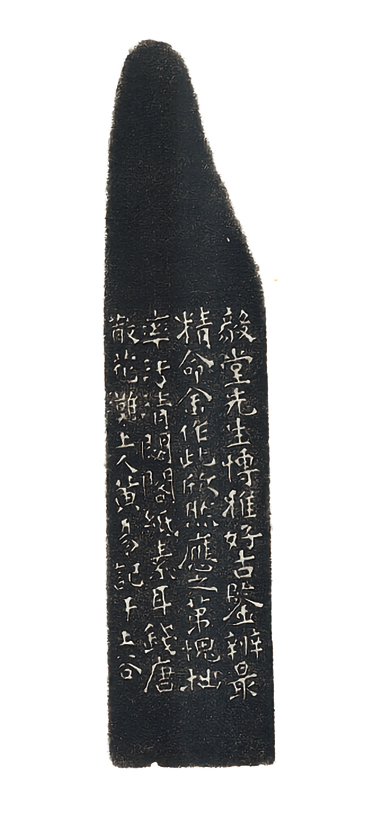

而黃易又是如何結識潘有為呢?在金石學的交友圈中除了平時交換碑拓訊息,鑑定心得,互為餽贈、交換與買賣…等,黃易的篆刻在圈中頗有名氣,他也接受委託刻印,贈與同好也是有的。在發現《祀三公山碑》後黃易在京圈中開始小有名氣,潘有為是乾嘉金石學界核心人物,1776年在北京擔任內閣中書的潘有為得知此事後,透過陳焯的居中聯繫,黃易為潘有為刻朱文「翟盦長壽」印,「翟盦」是潘有為的號,這方章奠定二人因金石碑版相互唱和的基礎。所以此方〈「翟盦長壽」自然頂高山凍方章〉不僅是黃易難得的早期篆刻作品,見證了他藝術風格的轉型,更是他得以進京圈人生重要的轉捩點。

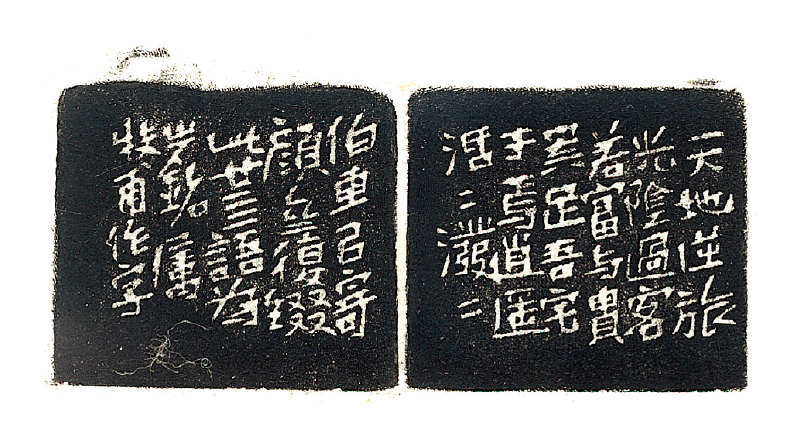

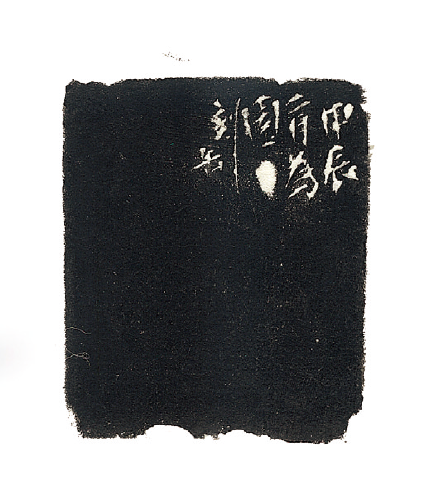

印文:翟盦長壽

邊款:毅堂先生,博雅好古,鑑辨最精,命余作此,欣然應之,弟愧拙率,污清閟閣紙素耳。 錢唐散花灘上人黃易,記于上谷。

Gaoshandong square seal with natural top

高10.3公分 長2.4公分 寬2.4公分

重140.9公克

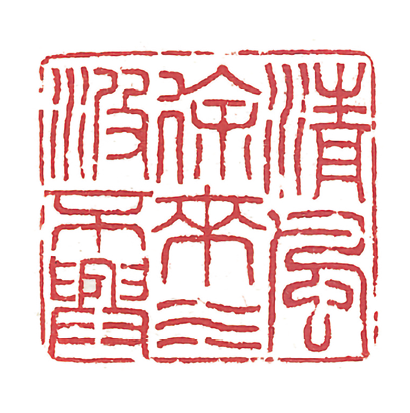

印文:靜者心多妙

邊款:玉璇

Tianhuang square seal, carved with a chi dragon

and inscribed Yuxuan

高3.9公分 長2.9公分 寬2.9公分

重58.2公克

鴻禧藝術文教基金會研究員陳姿穎則說:此次展覽中所使用的石材以壽山石為主。壽山石自明末萬曆年間開始流行,至清康熙時期達到高峰,當時作為印章石材蔚為風尚。從文人私印的使用,到進貢清代宮廷中壽山石被廣泛用於文房用具、擺飾以及帝后所用印璽,使用量極大。壽山石中以田黃為最高級,此次展覽展出了約18至20方田黃,堪稱一大亮點。除了名家刻印作品,還包括如「博古田黃方章」、姜煒刻「吳興丁氏萬卷書齋收藏書畫」馬鈕田黃方印等精緻作品。

除了田黃,展覽中也有不少方芙蓉石。芙蓉以白芙蓉為最大宗,另有花芙蓉、黃芙蓉等品種。第三類則為其他壽山石,包括鹿目石,以及經過多方專家考證後確認為「豆梗」的黑色壽山石。此外還有昌化雞血石與高山石參展。此次展覽以【尋色】為題,便是希望呈現田黃、芙蓉與其他壽山石在色澤上的豐富變化與美感,較為完整地呈現壽山石與高山石的多樣性。

在壽山石雕刻工藝中,佛像雕刻是一個重要門類。眾所周知,壽山石雕刻的頂樑柱人物為楊玉璇與周尚均。這次展出的一尊尚均款田黃羅漢像,在面相塑造上與中國國家博物館所藏尚均款羅漢相比,無論在工藝或巧思上都極為精彩。尤其是尚均的落款,其筆法與刀法非常講究,細節處理精緻,如彎折、鉤、捺等處都可見其匠心。雖然體量極小,但面部描繪極為細膩生動,無論是眉眼神情、鬍鬚層次,還是衣褶與草鞋的細節,皆表現得非常到位。

展出的印章以清代為主,多為康熙時期作品。我們特別在康熙早、中、晚期的分類與工藝風格上做了更多研究與整理。展覽中有一方玉璇款田黃螭紐方印,是楊玉璇典型的雕工代表。以楊玉璇與周彬(尚均)為代表的印鈕雕刻系統,承襲了明代印鈕的部分特徵。例如獸鈕的結構仍以臥踞姿態為主,但雕刻風格逐漸趨向輕盈,細節更為精緻柔和。

康熙早期的瑞獸印鈕,延續明代晚期的結構布局,瑞獸多以伏臥姿態趴伏於印台上。這類雕刻採取「減地」,在雕刻石材的過程中逐步形成印鈕形態,最適合用在田黃這類珍貴石材。為了節省材料,瑞獸的身體與四肢幾乎與印台相連、沒有明顯空隙,這是明末至清康熙早期印鈕的典型風格。從使用角度來看,臥踞型獸鈕的重心集中於印台,有助於用印時施力。在細節處理上,康熙時期的瑞獸雕刻,尤其如脊背與足爪部位,會有較明顯的自然肌理,以展現瑞獸的力量感。康熙後期的印鈕雕刻風格開始轉變,並延續至乾隆初期。此時印鈕的結構趨向高挑,瑞獸大多以直立姿態呈現與印台逐漸分離,所以更具立體感。雕工日趨成熟,身體雕刻更為豐潤,鬃鬚線條則變得柔和靈動,兼具神韻與動態之美,對動靜之間的掌握已然爐火純青。這種變化,就如同工藝史上康熙與乾隆時期瓷器之間時代的風格差異一般。

這次策展的目標,是希望將清代早期印章的風格加以整理與歸類,為未來探討清中期、晚期,乃至清末民初的重要印章與印材作品打下基礎。例如吳昌碩、齊白石等名家作品,都是未來可延伸的研究方向。值得一提的是,許多清代芙蓉印章並無邊款與印面等資料,難以考據具體年代與人事。這可能是因為印主僅作為印材收藏,尚未進入請名家刻印的階段。有時候,印主會在特定人生情境下抒發情感,為一句話製印,正如趙之謙的「為五斗折腰」。名家刻印需講究時機,也需等待。例如民國時期要請王福庵刻印,往往需要排期等待。因此,清代與民國所留無印面的印章,是完全可以理解的現象。

此次展覽從七百多方印章中精選出七十餘件,也期望能吸引更多同好與專家前來指導交流。【印石展 II】目前已再研究規劃中,未來將持續與大家分享更多研究成果與發現。

印文:清風徐來,水波不興

Tianhuang rectangular seal,

carved with an archaistic dragon panel on the flat top

高6.6公分 長2.6公分 寬2.4公分

重108公克

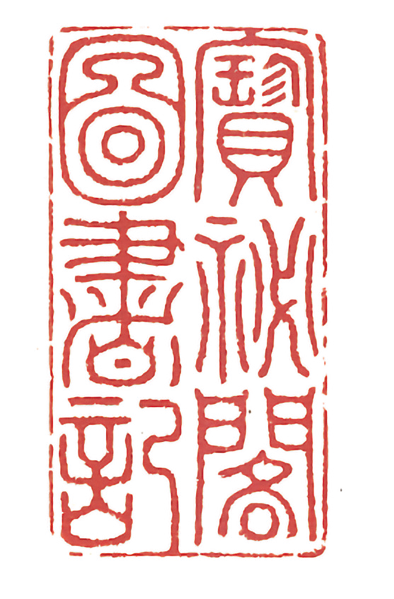

印文:寶秘閣圖書記

Tianhuang rectangular seal,

carved with a chi dragon

高4.8公分 長4.5公分 寬2.4公分

重92公克

馬鈕田黃方印

印文:吳丁氏萬卷書齋收藏書畫

邊款:姜若彤

Tianhuang square seal, carved with a horse

高5.5公分 長2.8公分 寬2.8公分

重79公克

太獅少獅鈕田黃方印

印文:李宗岱印

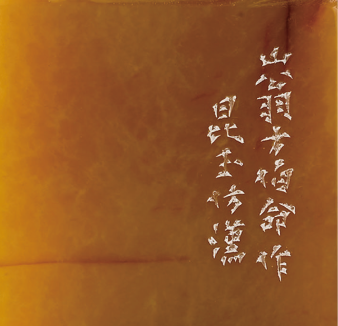

邊款:山翁方伯命作,昆玉仿漢

Tianhuang square seal, carved with a lion and cub

高6公分長3.2公分寬3.2公分

重120公克

印文:寄齋

邊款:天地逆旅,光陰過客。若富與貴,奚足吾宅。

于焉逍遙,活活潑潑。

伯惠以寄顏齋,復綴此廿四語為之銘,屬牧甫作字。

Tianhuang square seal,

carved with a mythical unicorn lion

高5.1公分 長2.6公分 寬2.6公分

重54.7公克

印文:松竹秀而古,山水情且閒

邊款:垢道人、伯平、小池并篆

Tianhuang rectangular seal,

carved with a chi dragon

高3.3公分 長3.7公分 寬2.3公分

重50.1公克

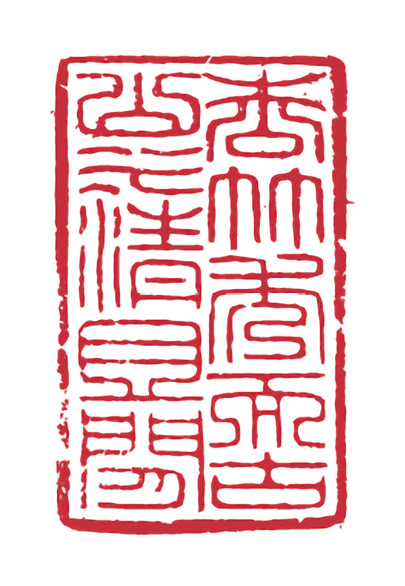

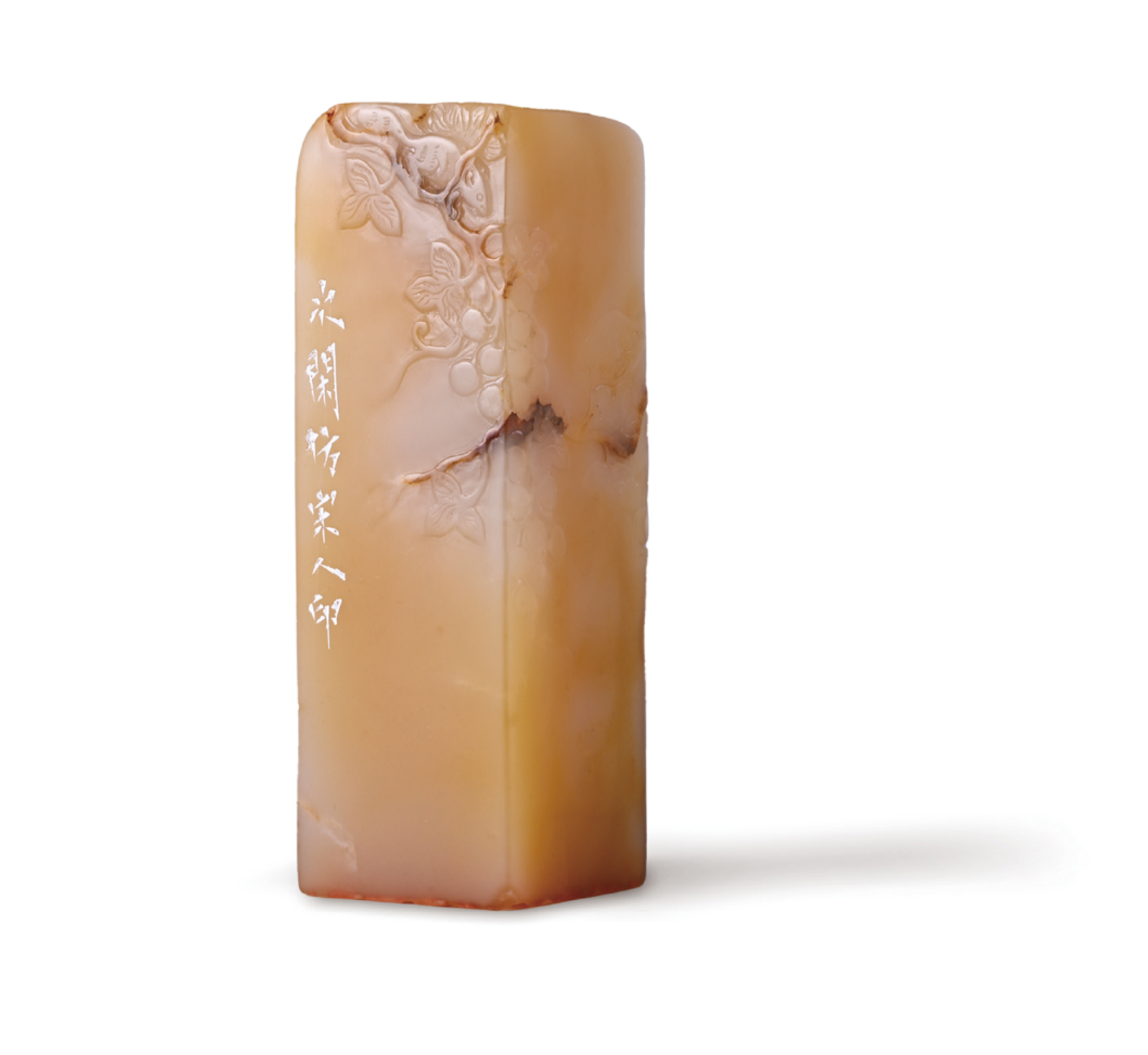

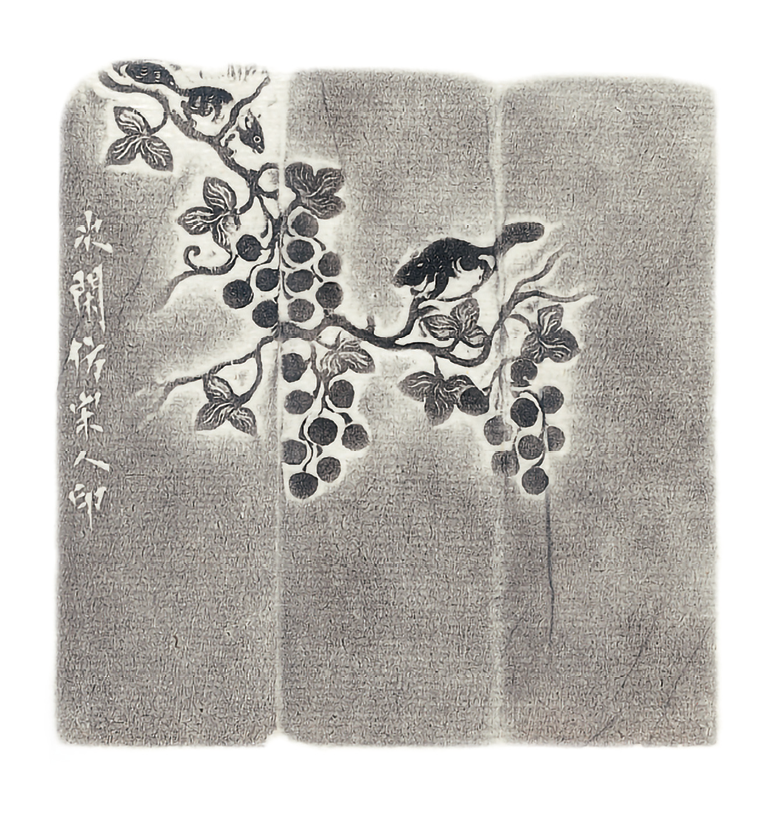

松鼠葡萄紋芙蓉方印

印文:我早荷花廿日生

邊款:次閑仿宋人印

Furong square seal,

carved with two squirrels on a vine

高7.3公分 長2.4公分 寬2.4公分

重111公克

印文:竹楣

邊款:昌碩為蘭阜先生刻

Furong rectangular seal, carved with a chi dragon

高7.6公分 長3.7公分 寬2.4公分

重140公克

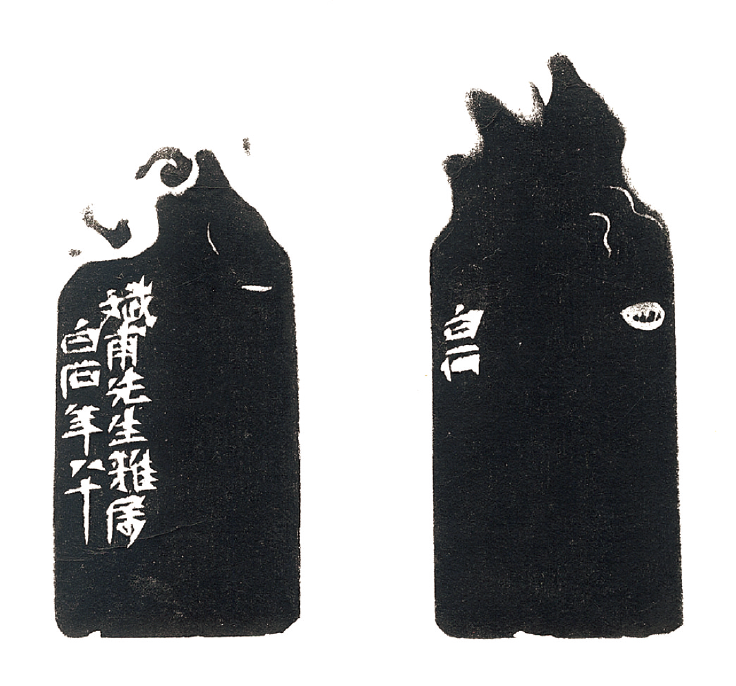

印文:柴山兼四郎

邊款:斌甫先生雅屬,白石,年八十

高7.4公分 長3公分 寬3公分 重164.6公克

印文:斌甫

邊款:白石

高7.4公分 長3公分 寬3公分 重157.7公克

Pair of furong square seals,

each carved with two chi dragons

雙螭鈕芙蓉方印

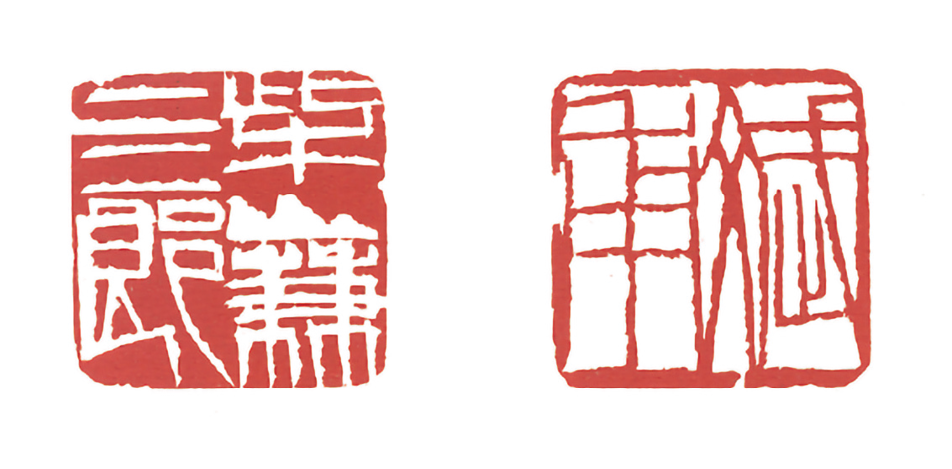

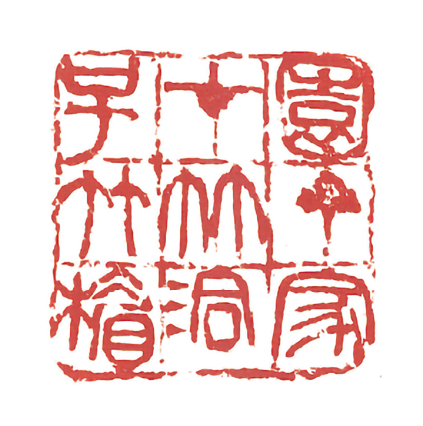

印文:園丁家在竹洞號竹楣

邊款:甲辰二月,為園丁刻,缶

Furong square seal,

carved with two chi dragons

高7.5公分 長3.5公分 寬3.5公分

重190.9公克