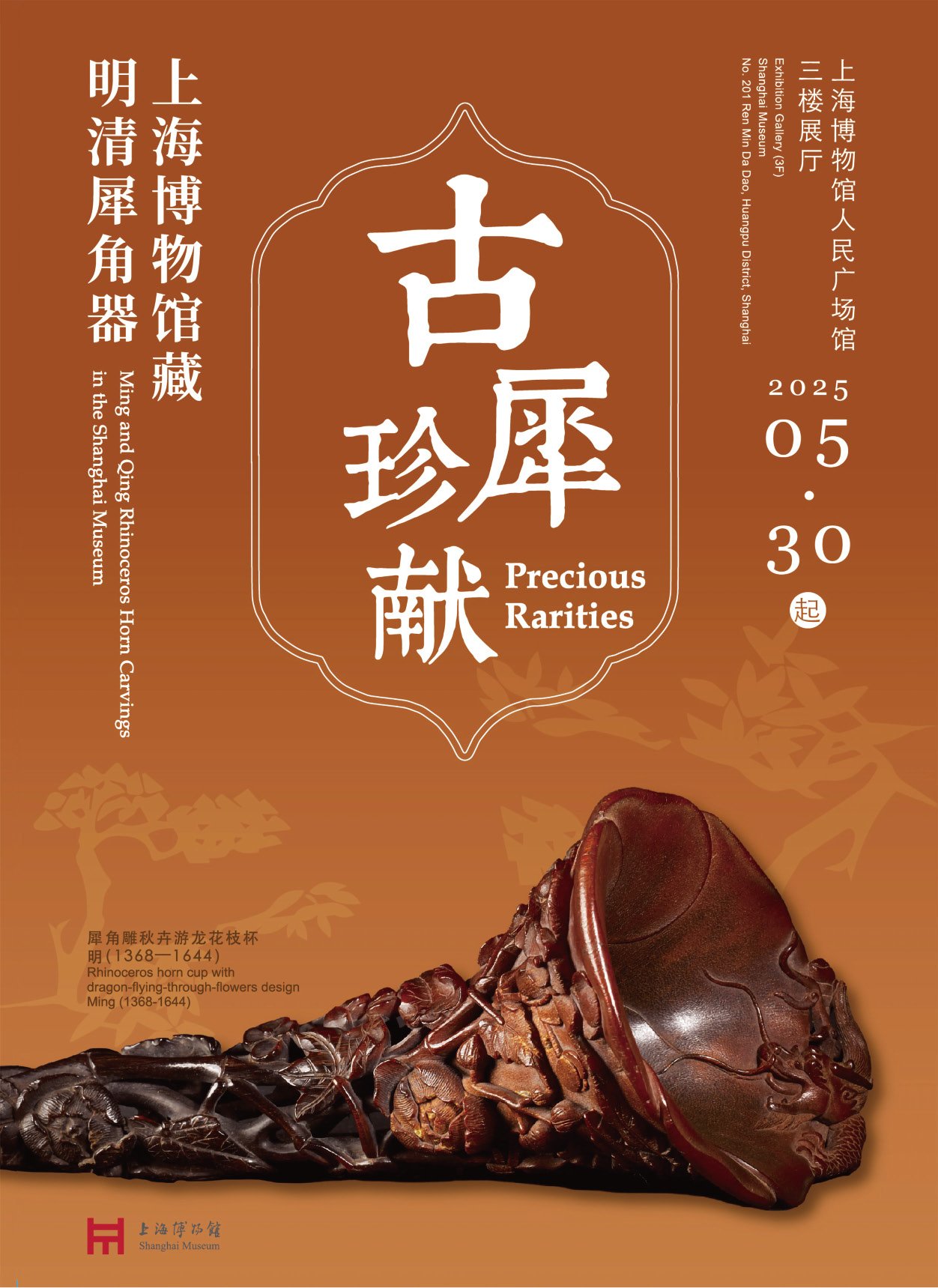

古犀珍獻——上海博物館藏明清犀角器

那仁仁|上海採訪

圖片提供|上海博物館

「南方之美」「犀出九德」,犀角質地溫潤細膩,色澤沉凈,紋理獨特,是古老的工藝用材。中國的犀角雕刻至晚於漢代已經成熟,歷經唐宋的發展,在明清之際達到鼎盛,形成為獨特的藝術。犀角雕刻藝術借鑒和融合了金、玉、漆、竹、木、牙雕的樣式或技藝,裝飾題材和紋飾樣式豐富而優美。特別是其中的犀角杯,作為犀角器的主要品類,既承襲了上古兕觥角杯的作器之風,更體現出中華手工藝傳統所具有的物盡其用、材盡其美、工盡其巧等價值追求,傳遞著古時人們對美好生活的追求旨趣。

上海博物館是世界上明清犀角器的主要公立收藏單位之一。本展覽從館藏中遴選百餘件犀角器珍品,並輔以與犀角雕刻藝術相關的其他文物,為觀眾多角度地呈現這一無比珍貴而又鮮為人知的傳統工藝門類。在欣賞其美侖美奐的裝飾和巧奪天工的技藝之同時,更希望能為今天的工藝造物實踐提供富有借鑒意義的藝術參考與文脈滋養。

在中華文明的璀璨星河中,明清犀角雕刻以其材質珍稀、工藝卓絕、意蘊深邃,佔據一席獨特而隱秘的高地。上海博物館作為全球重要的明清犀角器公立收藏機構之一,珍藏逾 130 件稀世珍品。2025 年仲夏,上博傾力推出【古犀珍獻——館藏明清犀角雕刻藝術特展】,從館藏中遴選百餘件犀角器珍品,並輔以與犀角雕刻藝術相關的其他文物,為觀眾多角度地呈現這一無比珍貴而又鮮為人知的傳統工藝門類。本次展覽遠是對「材美工巧」這一傳統造物哲學的精妙詮釋,從「天成不雕」的光素器,盡顯犀角「黑如漆,黃如粟,雲頭雨腳分明」的天然神韻;到「登山臨水」「犀杯傳風」等主題下鬼斧神工的雕刻傑作,無不展現古代匠人「因形造境」的智慧與「文質彬彬」的審美平衡。展覽精心構建 11 個主題單元,突破線性敘事,以工藝美學與文化符號為經緯,引領觀眾領略犀角雕從摹古紋樣、象生花卉到山水意境、神話異獸的萬千氣象,並輔以關聯文物呈現工藝互動。本期《CANS 藝術新聞》展覽專題榮幸到採訪策展人、上海博物館工藝研究部主任施遠先生,從策展緣起、明星展品到工藝研究與未來方向,多角度深入解讀。我們邀請讀者跟隨施遠先生的講述,一同探索這幅中國傳統工藝門類相互滋養、共同演進的圖景。

CANS 藝術新聞:上海博物館作為全球重要的明清犀角器公立收藏機構,本次展覽的契機是什麼?是基於館藏特色還是回應文化傳承需求?

施遠:上海博物館目前收藏有明清犀角器 130 餘件,是全球重要的中國犀角雕刻藝術文物的公立收藏機構。犀角器作為中國傳統雅玩雕刻的重要組成部門,具有極高的藝術與工藝價值,歷來受到中外收藏界的重視。但由於傳世數量較少,收藏亦極為分散,對之開展的研究活動比較局限於少數專業人員與收藏人士的小圈子裡,也缺乏集中的公開展覽。這就使得歷史上中國犀角雕刻工藝的藝術成就與技術貢獻至今沒有得到很好的認識,使這樣一筆寶貴的文化遺產不能在今天賡續中華文脈、推動中華傳統優秀文化創造性轉化創新性發展的時代事業中發揮作用,這是十分可惜的。有鑑於此,上海博物館有責任也有義務整理和宣傳好這些珍貴的收藏,以實現如展覽「前言」中所說的「為今天的工藝造物實踐提供富有借鑒意義的藝術參考與文脈滋養」之目的。

CANS 藝術新聞: 展覽標題「古犀珍獻」中的「珍獻」是否暗含對仇大雄等捐贈者的致敬?

施遠:上海博物館所藏犀角器以受贈和購藏為主。這些犀角器的原主人,既有顧麗江、樂篤周、童今吾等金融、實業界的鉅子,也有葉恭綽、吳湖帆這樣的文化名流,且不乏新中國成立初期的一些國家機關。其中有兩筆重要的犀角器捐贈尤需一提。一個是原華東軍政委員會貿易總顧問、實業家、收藏家顧麗江先生(1888-1958)於 1956 年捐贈給上海博物館的 2447 件文物中,有 26 件犀角器;一個是 2015 年瑞士華裔藝術家、收藏家仇大雄(Franklin Chow)先生以其和家人的名義捐贈的 10 件犀角杯。這兩批捐贈品質極高,對構成上海博物館犀角器收藏的整體水準闕功至偉。此外,來自梅景書屋的 5 件犀角器精品為吳大澂、吳湖帆祖孫的收藏,見證了江南「簪纓世家」犀角收藏的水準,其中的〈明 犀角雕秋卉遊龍花枝杯〉位居上海博物館角雕類唯一的一件國家一級文物,也是本次展覽的壓卷之作。

前輩藏家苦心孤詣的收藏和大公無私的捐贈,使這些古董成為如今屬於全體國民的國家寶藏。同時,許多湮沒於歷史長河中的美麗動物——犀牛,其生命的精華——犀角——也在匠人巧手之下化身為人類文明的瑰寶。展覽主標題「古犀珍獻」的命名,即是從這兩個角度思考而得的。

CANS 藝術新聞:展覽分為「天成不雕」、「登山臨水」、「犀杯傳風」等 11 個主題,這些主題分類是依據工藝美學、功能還是文化符號? 為何選擇多主題並列而非時間線敘事?

施遠:這次展覽僅利用上海博物館的館藏完成內容策劃,受藏品品種局限,無法系統地呈現明清犀角器的藝術史或者工藝史,只能就收藏實際來確立展覽結構和敘述邏輯,最終形成了現在的 11 個小主題,既不是基於時間線的完整敘事,也不是按照工藝學的結構體系。這 11 個主題並沒有嚴格的層級關係,而是互相聯繫,但有心的觀眾如能通篇觀看,也能在內心中形成一個隱形的結構,且將展覽主題和具體的展品內嵌進去,至於缺省的部份,觀眾亦將會在今後觀看和瞭解其它博物館相關展品和公私收藏時一一得以補全。

總體來說,這些主題的分類依據首先是基於工藝美學的,但其中一些主題也突出著文化符號。在中國傳統造物實踐中,文化符號的運用往往需要依託於高水準的技藝呈現並滿足高標準的審美體驗,這在竹木牙角之類文人雅玩工藝品上表現得尤為突出。

CANS 藝術新聞:輔展文物(如青銅器、德化白瓷) 與犀角器如何對話?例如德化窯白釉堆花杯對犀角造型的模仿,是否印證了工藝的跨媒介影響?

施遠:本次展覽除展出百餘件館藏犀角器珍品外,還輔以青銅器、瓷器、玉器、竹木器、漆器等與犀角雕刻藝術相關的文物,藉以說明中國傳統工藝造物中各門類間複雜的互動情形。其中有些是文化和藝術傳統對犀角器的影響,比如犀角器中盛行的摹古樣式和花形杯的設計;有些是不同工藝門類在雕刻技藝與裝飾主題上的相互影響與促進,這個比較集中的表現在犀角雕與竹木雕特別是嘉定竹雕上;有些則是其它工藝品對犀角杯這種特殊酒具的取法,典型產品是明清德化窯白瓷中的仿犀角杯。同樣因受館藏條件的限制,對這一問題的展示也只是點到為止,不能深入也不夠全面。中國傳統工藝造物各門類在樣式、裝飾和技藝上的交流和相互取法,自古以來一直是普遍存在的,並不存在近世「分科而學」之後帶來的某些弊端,通過小小一個犀角展,也能感受到這一特點。

CANS 藝術新聞:〈周文樞製 犀角雕赤壁夜遊圖杯〉被稱作「山水題材典型」,其刀法如何融合文人畫意境?銘文「仿趙松雪筆」是否反映明末工匠攀附文人傳統的現象?

施遠:十七世紀中葉前後,也即明末和清初時期,山水題材的犀角杯創作進入藝術的高峰期,其中成就最高的犀工即周文樞。此雖不見於文獻記載,卻為傳世一批精美非常的「文樞」款犀角雕山水杯所證明。文樞其人的姓氏與里籍,便見於此次展出的〈周文樞製 犀角雕赤壁夜遊圖杯〉的款識中。作為平面藝術的繪畫和作為立體藝術的雕刻,在藝術史上也一直是相互影響和促進的關係。有意思的是,在中國藝術中,雕刻藝術裡的人物題材在表現水準上一直強於繪畫,山水上則繪畫遠高於雕刻,至於花鳥,雙方水準近於平衡。雕刻藝術中山水題材創作水準的異軍突起,正是在明末清初的數十年間,並延續到乾隆朝。其代表門類,首先就是犀角雕與竹木雕,以及隨之而來的玉雕、漆雕和牙雕。

這一局面的形成,首在於山水畫的普及,其次在於雅玩雕刻的進一步文人化,這種進步,既包括工匠群體開始湧現文化水準較高的創作者,也包括文人開始投身於工藝造物實踐而非僅止於消費和指導。晚明時期「三朱」祖孫三代肆力,「以畫法刻竹」,全面提高了竹刻藝術的審美水準和文化品位,形成了「嘉定派」文人竹刻。有關犀角雕名工的文獻介紹較少,但從傳世作品來看,可以見出他們對繪畫藝術有深刻的理解,才能成功地取法繪畫藝術中的山水構圖、樹石造型和人物動態,使自己的雕刻之作如同立體的圖畫。不同於竹刻取法繪畫之有工有寫(當然,表現文人筆墨趣味的竹刻,出現時間要晚於取法「院體」的工細一路),犀角雕均刻畫精深細膩,這是由其材質的特性與文化屬性所決定的。

對於〈周文樞製 犀角雕赤壁夜遊圖杯〉上出現「仿趙松雪筆」的款識內容,不能將其簡單地視為攀附文人傳統的現象。因趙孟頫作為元代畫壇的一代宗師,本人就是工寫兼能的高手,其工細的青綠山水成為文雅風格的經典樣式,對民間畫工影響極為深遠,在有明一代具有相當的普及性。今天我們不能狹隘地從「筆墨傳承」這種單一的文人視角看待藝術的繼承與發展,而應拓展緯度,看到歷史上成功的藝術家,其對後世的影響是多元而深刻的。

CANS 藝術新聞:〈犀角雕雲濤海獸杯〉中的犀牛形象被描述為「獨角獸」,這種想像是否源於唐代後中國犀牛絕跡導致的認知斷層?

施遠:雲濤海獸杯表現各種海中異獸,傳說犀牛為避水神獸,自然也位居其中。中國境內的犀牛種群在唐代已退居於西南邊陲的深山密林中,此後內地之人便再不知道犀牛的真實模樣,無論平面還是立體的犀牛造型多作鼻上或頂上生一獨角的牛形異獸。如宋、金時期特別流行的「犀牛望月」紋樣即為頂上獨角的臥牛造型,便是這一認知斷層的典型例證。這件犀角杯上出現「犀牛」的造型,可以說是十分少見,也頗有趣味。

CANS 藝術新聞:犀角因材料稀有導致傳世文物極少。展覽如何通過「天成不雕」單元(如光素杯)凸顯材質天然美感?這類展品對當代工藝的「留白」理念有何啟示?

施遠:犀角作為一種來自動物身體的珍貴的天然有機材料,其本身質地與紋理之美首先得到古人的愛重。將其加工為器物後,光素之製無疑最能體現它的天然美感。光素之器有隨形的,也有天然型的,天然型素杯最大限度地保留了犀角的原形,這就不僅在質與色上,而且在形態上也具有天然之美,因此最符合「天成不雕」的標準。「天成」與「不雕」都是傳統美學概念,突出反映了中國古人崇尚自然美的觀念。原形光素杯不受干擾地呈現了上品犀角「成株肥大」、「天溝地崗」、「粟紋」、「黑如漆,黃如粟,上下相透,雲頭雨腳分明」等特徵,與精雕細鏤之作相比,尤其具有質樸、純真之美。

當然,說「不雕」只是相對而言。實際上,原形光素杯亦是雕鎪而出,犀工需刪剔掉角上外皮及內裡有傷結及蛀蝕之處,再隨形就勢,巧為造形。這種「行於所不得不行,止於所不得不止」的藝匠功夫,尤其值得我們當代人三致意焉。

CANS 藝術新聞:犀角吸杯的蓮莖設計中空結構複雜,這類「功能性藝術」在明清工匠手中如何平衡實用與審美?

施遠:所謂「功能性藝術」之實用與審美的平衡,用中國古典美學的兩對範疇來說明可能更容易為國人所理解。一個是「器」與「文」,「器」是功能性造型,「文」則是裝飾性造型以及造型上的裝飾;一個是「文」與「質」,也就是造型、裝飾與內容(功能)、本質。古典美學價值觀一貫是反對以文害質,反對為了形式而損害本質、影響功能,但也反對粗魯無文,因為有「文」才能「載道」(體現精神性內容),故而提出「文質彬彬」和「先器識而後文藝」的理念,是實用與審美必須平衡的「中庸之道」。

這種審美價值觀,在優秀的傳統工藝造物上皆得體現。雖然實現的路徑不同,但結果是一樣的。《考工記》說「材有美、工有巧」,意思就是一方面要最大限度地發揮材料的天然優勢,另一方面要最大限度地發揮工匠的技藝與巧思。「巧」並不僅僅只是手藝超絕,還包括作「器」與飾「文」的巧妙設計。只有功能與審美融合水乳無間的製作,方稱絕妙。犀角雕「一把蓮」式吸杯便是犀角杯中的絕妙設計,充分利用了亞洲大獨角犀(印度犀)犀角底盤長闊而角尖細長的形態特徵,發揮角材加熱後可以彎曲變形的性能,將以真蓮葉為戲的「碧筒杯」複刻成永不凋落的荷葉杯,是充分發揮原材料性能達成實用與美觀結合的作器典範。

CANS 藝術新聞:例如〈仿古紋蟠螭耳杯〉(仿青銅)與〈玉蘭花杯〉(寫生)存在刀法差異,這是否也揭示了犀角工藝的多樣性?

施遠:宋代在摹古基礎上進行集成創造的古風樣式和曲盡生物之態的動植物造型,都達到很高的水準,並為後來的工藝品設計開拓了道路,從此 「摹古」和「象生」成為工藝品設計中最重要的兩個路徑。對上古三代古銅玉器的追慕和對大千世界中奇花異果、珍禽瑞獸的喜愛,已然深植於國人心間。犀角雕刻工藝從晚明開始進入創作繁榮期,並在明末清初達到頂峰,並延續到清代乾隆年間,其間「摹古」和「象生」亦是犀角器設計的基本類型。同時,這個時期,各個藝術部門都已熟成,樣式與技藝交流密切,相互間影響極為深刻。還需要指出的是,受原材料供應和加工規模的限制,犀工往往不是獨立的工種,而依附於玉、牙諸工或漆、竹、木雕等匠,作品在藝術手法和雕刻技藝上近似且相通。基於以上幾個主要因素,形成了犀角雕刻工藝多樣、刀法各異的特點。

CANS 藝術新聞:施遠主任您曾指出「明清犀角依賴南洋進口」 ,這種跨洋貿易如何影響雕刻風格?例如是否出現融合東南亞元素的異域風情?

施遠:明清時期犀角器的原材料雖全部依賴域外供應,從南洋進口東南亞、南亞乃至非洲出產的犀角,但這種跨洋貿易對中國犀角雕刻的藝術風格沒有產生影響。明清犀角器消費與製作的核心區域是江南地區,最著名的犀工也以江南人士為主,如有「吳中絕技」之譽的鮑天成為吳縣(今蘇州)人,世傳「尤犀杯」之名的尤家為無錫人,周文樞為上元(今南京)人,「見有佳竹、佳犀輒自為之」的濮仲謙是金陵(今南京)人。廣州匠役中雖有犀工,但製作卻是模仿蘇州風格,也就是清初方以智在《物理小識》「犀角器」條注中說的,「蘇作為佳,今廣亦仿蘇作」。乾隆帝後期重用廣州工匠,但在製作犀角器時仍然模仿和沿襲犀角雕刻傳統的江南風格。所以說,明清犀角器集中反映的是宋、明以來形成的江南文人士大夫的工藝造物之審美傳統,雖然偶有舶來的新奇元素羼入,總體上卻不怎麼受域外文化的影響。仇大雄先生曾於 2002 年捐獻給上海博物館一件〈鑲銀座人物走獸紋犀角杯〉,其雕刻是完全的東南亞風格,與明清犀角器迥不相類。我在海外博物館所見犀角器,各地區、各文明的製品在藝術風格上涇渭分明,也說明犀角雕刻藝術是中華文化核心區域的產物,是文明爛熟後的結果而非文化交流的結晶。

CANS 藝術新聞:展覽強調「為當代造物實踐提供參考」,明末「工匠文人化」現象(如落款模仿畫家)對今日工藝美術師的身份認同是否有借鑒意義?

施遠:明末是中國工藝美術史上一個特別重要的時代,所謂「工匠文人化」的本質是工藝美術創作者在創作活動中自我意識的覺醒。我們一般說魏晉時期是人文覺醒的年代,放到具體的藝術部門來說就是書法和繪畫創作者在創作活動中自我意識的覺醒,從而使書畫藝術成為名公巨卿和高人逸士等所謂「勝流」自我展現的舞臺。工藝美術是與實用性造物密切聯繫的,為消費者/使用者服務是其基本屬性,從業者多屬微賤的匠役,而晚明的名工大匠卻享有很高的社會尊敬度,「其人且與縉紳先生列坐抗禮焉」。傑出工匠通過自身的技藝和所造之物獲得社會平等對待,並以之作為充分發揮自己個性的憑藉,這是那個時期在商品經濟大發展和人文思想領域重視「自然人情」的基礎上迸發的特有景象。在今天這個市場經濟高度發達和追求充分展現個性的時代,相信廣大工藝美術創作者能夠通過對歷史成果的學習而受益良多。

CANS 藝術新聞:犀角器多屬掌中珍玩,如何通過展陳設計(燈光、放大鏡、數位化互動)讓觀眾感受細節,例如〈赤壁杯〉中的「松枝蘆杆纖毫畢現」?

施遠:很多古代藝術品往往需要通過「把玩」才能領略其魅力,犀角器也多屬掌中珍玩,如何通過博物館展覽陳列的方式盡可能地讓觀眾欣賞其妙處,確實是個不小的挑戰。這次犀角器展利用了原來璽印篆刻館的展廳與展櫃,通過適當調整燈光照明,較好地實現了這個目標。這些展櫃中原是陳列印章等小件展品,對觀看清晰度本就有很高的要求,而且需要同時展示印鈕和下方的印面,因此頂光和底光也進行了很好的適配,這些都成為展示犀角器的先天優長,足以使觀眾觀看到作品的細節。在小紅書上看到很多觀眾拍的圖片,甚至比我拿著實物觀察獲得的視覺體驗還要精美細緻,令人震撼。

CANS 藝術新聞:現在我們對明清犀角器進行學術研究的重點和意義何在?

施遠:明清犀角器作為中國古代藝術的珍貴遺存,體現出中華手工藝傳統所具有的物盡其用、材盡其美、工盡其巧等價值追求,在反映古時人們利用自然、改造自然的智慧和成就的同時,也傳遞著對美好生活的追求旨趣,其內涵和價值是十分豐厚的。今天我們對之開展學術研究,有兩大重點。一是廓清其歷史發展的歷程,掌握斷代辨偽的充分依據;二是整理其藝術成果,形成品評高下優劣的價值體系。這兩點是一體的,只不過各有側重而已。至於這些研究活動的意義,學術上是要搞清楚歷史真相,看清楚歷史成就,現實中一方面是為了去偽存真,打擊仿製、假冒行為,守護文物工作的底線,一方面是為當代工藝美術的發展提供優秀歷史樣本,這也是舉辦這個展覽的初衷。

雕刻的技藝和工具與其它雕刻門類大同小異,有心的觀眾可以通過瞭解竹木雕的基本技法來掌握大概。而犀角器這種特殊的工藝造物,在當代和可見的未來都不存在復興的可能,這固然是某種「技藝的失落」,但更是歷史的進步。我們現在唯一應該重點思考的,就是如何能將凝結在古代犀角雕刻藝術中的造物智慧和審美成果「解放」出來,將其運用到當代工藝造物實踐中,實現對傳統優秀文化的創造性轉化與創新性發展。惟其如此,才能告慰那些在人類征服自然的歷史長河中獻祭的無數美麗生靈。