專訪 張鋒雷

以影像「解封」古玉

在紙上構建「永不落幕的博物館」

那娜|北京專訪 圖|鋒雷工作室提供

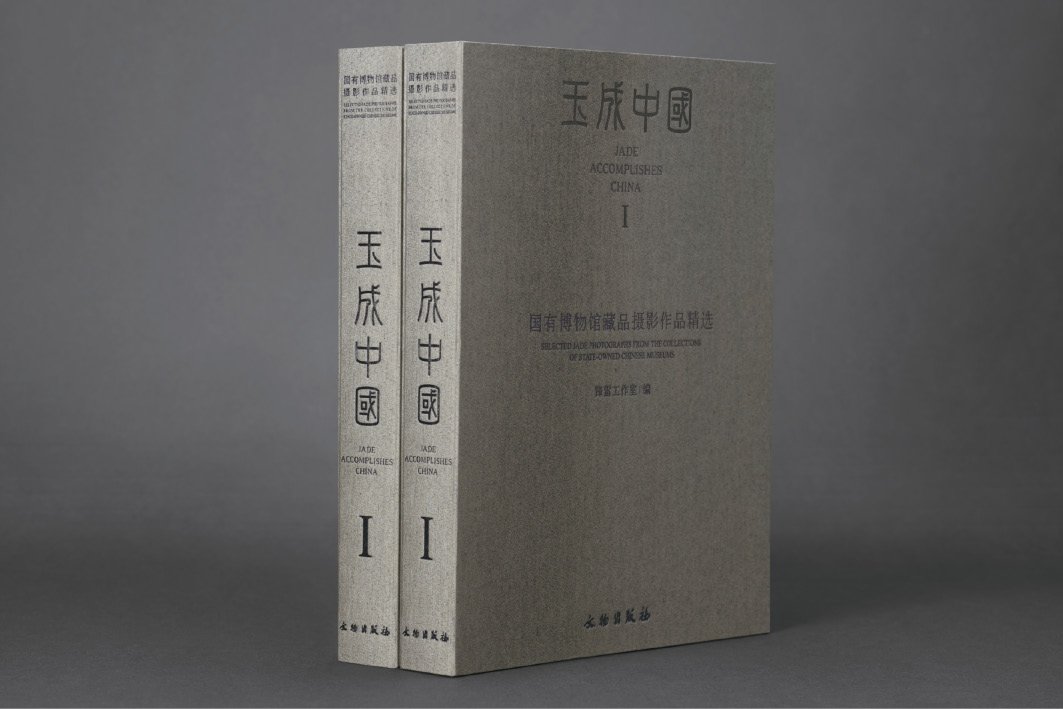

在中國文物攝影領域,張鋒雷的名字與「鋒雷工作室」緊密相連,代表著一種近乎苛刻的真實與深邃的敬畏。從導演系學子到攝影師,最終成為深耕古代玉器影像的探索者,他帶領團隊用鏡頭捕捉了數千件文物的靈魂。歷經五年精心打磨,其心血之作《玉成中國》系列首卷即將於今年七月問世,在本期《CANS 藝術新聞》「點將錄」的尋訪中讓我們瞭解到,這不僅僅是一套畫冊,更像是一場他稱之為「紙上博物館」的實踐。本期與張鋒雷進行深入對話,探尋其獨特的藝術與學術路徑,以及《玉成中國》背後的執著與哲思。

《CANS 藝術新聞》:您的道路頗為獨特,從導演、攝影最終聚焦於古代玉器文物攝影。是怎樣的契機引領您走上這條道路?

張鋒雷:與其說是主動選擇,不如說更像是一種「被召喚」。我的起點是電影導演,畢業後進入攝影行業。2009 年以前的彩信時代,我與朋友混跡各大網路收藏論壇,發現朋友上傳的玉器照片實在模糊,便順手用單反相機幫他拍照上傳,單反相機之於當時的手機鏡頭,就像劉慈欣《三體》終章裡所講的「降維打擊」,朋友的古董生意越來越好,我也對文物攝影產生興趣,接觸商業拍攝,2010 年創立了「鋒雷工作室」,初期為了生存,拍攝書畫、器物各種門類,逐漸發現自己更喜歡拍攝早期的器物,真正讓我內心受到劇烈衝擊並決心轉向的契機,是第一次近距離拍攝古代玉器的震撼。古玉散發強烈的「靜默之力」,接觸的越多越體會到,玉器遠不止美麗,更承載著古人的精神秩序和超越語言的文明記憶。通向理解這深邃記憶的第一步,必然是「圖像的真實」,這個信念,貫穿了我們所有工作的底層邏輯。

《CANS 藝術新聞》:【文明的守望—積古書院古代玉器收藏展】是北京當下古董圈的熱門展覽。作為策展人,請與我們分享一下這場展覽的緣起和您作為策展人的核心理念?

張鋒雷:這個展覽的緣起跟我們「積古書院」的集會有關。「積古書院」成立十年,我是書院的副秘書長,2020 年以前,書院成員們的交流不斷,疫情時期我們也保持了每年兩次集會的頻率。後來我要為我的書《玉成中國》開發佈會,會員提議「以玉助陣」,做個小型展覽,當時沒想著一定要對外。但真做起來,我們就有自己的標準了——絕不能簡單應付,最終呈現的是一場「積古書院」成員的私人珍藏展。我的標準很明確:一是必須達到我的審美需求,低於審美底線的事,做了就是浪費生命。二是要有相當的規模。很多展品是私人收藏的首次公開,展品的選擇是核心,也是最難的環節,這是一件容易得罪人的事,甚至「撕裂」集體,在艾丹先生的鼎力相助之下,我們最終將展品數量定在約 150 件,通過「風、雅、頌」三個單元跨越新石器時代至明清時期。對我來說,這場展覽的成功舉辦算是「小小的奇跡」。

《CANS 藝術新聞》: 作為攝影師、出版人、策展人,您需要在學術嚴謹性與公眾傳播性之間尋找平衡。您如何把握這個度?在《玉成中國》的出版過程中,遇到的最大挑戰是什麼?

張鋒雷: 我的首要責任,或者說核心原則,始終是「還原」,而非「美化」。文物攝影沒有所謂的「最佳角度」去迎合視覺愉悅,只有「真實」才能承載歷史的重量。每一次構圖、每一次快門的釋放,都是基於對器物本身「資訊表達」的理解。它要求我們讀懂器物的語言,那些紋飾是關鍵資訊?那些微妙的痕跡是歷史變遷的證據?審美判斷必須服務於資訊的精準傳遞。至於最大的挑戰,恰恰就根植於這「真實」二字。玉器這種材質對光線的敏感度超乎想像。器物表面的光氣、殘損、沁色都極易在圖像中失真。為了無限逼近實物的質感,「鋒雷工作室」經歷了漫長而艱難的探索,才逐漸找到了讓「圖像」最大程度貼近「實物」的方法。這也正是《玉成中國》這套書的核心所在。

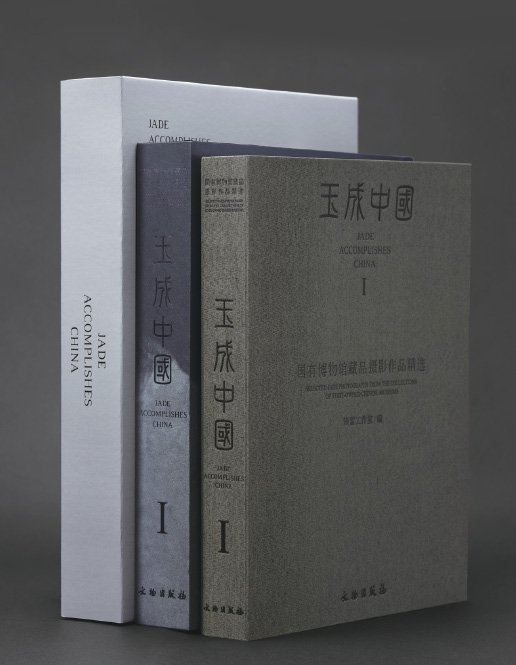

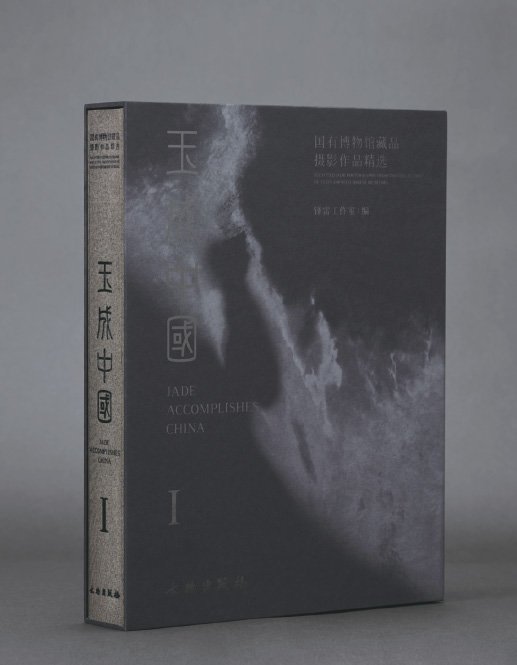

《CANS 藝術新聞》:請您詳細介紹即將出版的《玉成中國》,這是一套承載著怎樣願景的書籍?

張鋒雷:《玉成中國》是一套以攝影為基礎的中國古代玉器系列出版計畫,最終目標是完成八卷。即將面世的是其第一部。為了攝影我幾乎買了市面所有的玉器出版物,然而當我在博物館展櫃前親眼目睹實物時,那種震撼與圖錄呈現之間的巨大落差,令我深感遺憾。我不禁自問:難道做一本好書很難嗎?《玉成中國》本質上是一場構建「紙上博物館」的嘗試,目標是打造一座「永不落幕的博物館」。

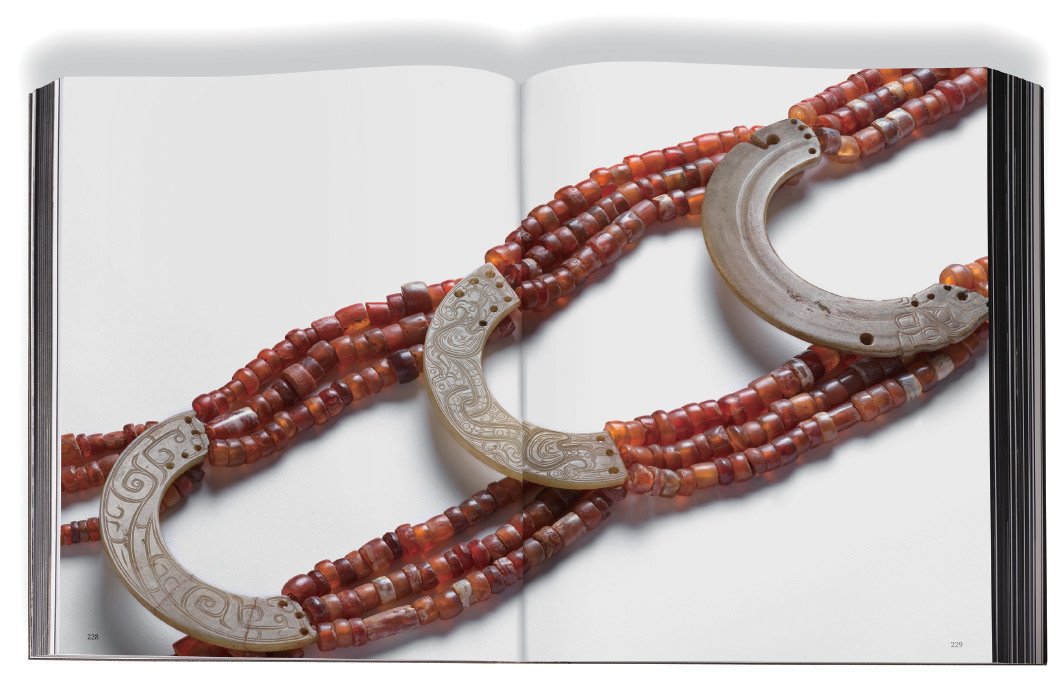

書中收錄了八家國有博物館的 150 餘件館藏玉器,將呈現 150 件來自八家國有博物館的館藏古代玉器,(梁帶村、咸陽、巢湖、定州、茂陵、乾陵等博物館),梁帶村佔比較大(近 1/3),因為他們支持力度大。選擇這些館不是預先規劃好的,是機緣巧合加上努力協調,這些館藏玉器都曾經出版過,但《玉成中國》絕非器物照片的集合。是借助高解析度的圖像和近乎極致的印刷工藝,在紙頁上重現器物的真實質感和細微變化,讓讀者在翻閱時,能產生「如見真品」甚至「觸手可及」的沉浸感。這是對文物生命力的另一種延續。

《CANS 藝術新聞》:《玉成中國》與當前市場上其他玉器類圖書相比,最根本的不同之處在那裡?

張鋒雷:我不想輕言「最好」,但我們確實將「最接近實物」。為了實現這個目標,我們在印刷環節進行了海量測試。許多手感極佳的特種紙張,對呈現玉器特有的「光氣」並不理想。最終我們採用了選用了定製的德國瑪瑙絲光銅紙,並採用 350 線高精密印刷技術——這幾乎觸及了傳統印刷機械精度的極限。這一切努力,只為了一個目標:讓平面的圖像在讀者眼中和心中「重建」起玉器的「體積感」和蘊含其中的歷史「溫度」。當下不少玉器出版物過於追求形式感、藝術化效果,甚至本末倒置。我始終堅信:圖像只是媒介,它們永遠無法替代面對實物時那種「有溫度的凝視」。 真正的文物攝影,其使命是引導人們通過圖像,重新燃起走近真實器物、理解其內涵的渴望,而不是用華麗的影像製造新的距離感和隔閡。

《CANS 藝術新聞》: 文物攝影與其他門類的攝影相比,本質區別是什麼?面對一件珍貴文物,您是如何決定拍攝方式的?

張鋒雷:文物攝影沒有套路,也容不得攝影師的「自我表達欲」。影像的機會並不屬於攝影師,而屬於文物本身。一件器物是否願意「被拍攝」,某種程度上是它的「意志」在決定。 我們有過多次申請拍攝重要國寶而未能如願的經歷。每一次的錯過,雖然遺憾,但我完全理解並尊重。這並非「失敗」,恰恰是對文物「意志」和其所承載的價值的敬畏。因此,每一次拍攝前,我都要求自己進行海量的案頭工作。不僅要熟知器物的材質、年代、工藝、歷史背景,更要深入理解它的「資訊結構」。那些紋飾是解讀其時代密碼的關鍵?那些細微的磕碰或沁染是歷史事件的無聲證言?當鏡頭最終對準器物時,選擇那個角度、運用何種光源,其出發點絕非為了拍得「好看」,而是為了讓器物本身「開口說話」,讓它的歷史資訊、工藝智慧和精神內涵通過影像清晰地傳達出來。

《CANS 藝術新聞》:長時間、近距離地面對這些承載千年文明的古玉,是怎樣的體驗?有沒有那件器物曾讓您特別感動或深受震撼?

張鋒雷:那是一種「被凝視」的體驗。很多時候,並非我在審視文物,而是文物穿越時空在凝視著我。比如陝西梁帶村出土的〈西周組玉佩〉,其結構的精妙、玉質的溫潤與組合所展現的禮制威嚴,一眼望去便是令人窒息的美,震撼過後,心中唯餘深深的敬畏。我至今將它的影像掛在我工作室最醒目的位置,它彷彿一位沉默的導師,每天都在與我進行無聲的對話。還有河北定州漢墓的那件〈出廓玉璧〉,它的經歷令人唏噓。被盜墓者拖行於屍體之下,竟奇跡般地完好無損。這種命運的偶然性,讓人不得不相信,文物自身是帶有「氣」的——有的如深潭般沉靜內斂,有的似烈火般莊嚴熾烈。每一件古玉都是一個獨立的世界,帶著它獨一無二的故事和歷經滄桑的「氣息」。

《CANS 藝術新聞》: 您的拍攝工作經常涉及考古、歷史、修復等多學科的深度協作。這種協作對您的創作產生了怎樣的影響?

張鋒雷:這種協作至關重要,不可或缺。我深信,文物攝影絕不能是攝影師的「單打獨鬥」。與考古學家、歷史學家、文物修復專家的緊密合作,為我打開了「器物之下」更為廣闊和深邃的世界。每一件文物都是時間與人類智慧的結晶,是多重資訊的聚合體。只有將考古發掘的背景、歷史長河的脈絡、美學價值的精髓,乃至修復過程中揭示的細節,都融會貫通,你的攝影才可能具備應有的深度和情感力量。否則,它可能僅僅是一張漂亮的「影像」,而非能傳遞文明密碼的媒介。跨學科的滋養,讓影像有了靈魂。

《CANS 藝術新聞》: 在您拍攝過的眾多珍貴文物中,有沒有那次經歷讓您至今難忘?

張鋒雷:安徽巢湖博物館的〈朱雀銜環踏虎玉卮杯〉,無疑是讓我終生難忘的「封神」之作。它幾乎匯聚了戰國至漢代玉器工藝的巔峰之美:嚴謹的對稱結構、繁複而靈動的浮雕與鏤空技藝,朱雀、螭虎、熊羆三獸環繞卮身,充滿了神話色彩和磅礡的視覺張力。第一次在資料中看到它的小圖,我便感到震撼;而當實物真切地呈現在眼前時,那種無與倫比的精美與氣勢,讓我久久無法平靜。能夠親手拍攝這樣一件凝聚古人最高智慧與審美的傑作,是我職業生涯中莫大的榮幸。

《CANS 藝術新聞》: 在您的心願清單上,是否也有特別渴望拍攝卻至今未能如願的文物?

張鋒雷:當然有,而且不少。一些國之重器,因其無與倫比的價值、極其脆弱的保存狀況或嚴格的安保規定,對外拍攝的申請往往難以獲批。我們曾滿懷希望地申請過幾次,最終未能如願。但每一次的錯過,都再次印證並強化了我的信念:影像的機會並不屬於攝影師,而屬於文物本身。這種等待和錯過,也是一種尊重。

《CANS 藝術新聞》:您如何看待文物攝影未來的發展趨勢?對於有志於此的年輕人,您有什麼建議?

張鋒雷:未來的文物攝影,必然是跨領域的融合。圖像識別技術輔助研究、AI 參與文物修復、三維重建這些都將成為常態,然而,無論技術如何飛躍,有一點永遠不會改變:再先進的技術,都無法替代面對文物時那份「有溫度的凝視」。 那是人與歷史、與文明直接對話的瞬間,是心靈受到觸動的原點。我想對年輕的攝影師說:踏入文物攝影領域,最核心的素養不是炫目的技巧,而是發自內心的「尊重與敬畏」。 俯下身,靜下心,去聆聽器物在訴說什麼,而不是急於用鏡頭替它發言。理解每一件古物的歷史、精神和紋理,那怕只拍一塊殘玉,也要拍得足夠誠實。這份誠實,才是攝影真正的力量。

《CANS 藝術新聞》: 在《玉成中國》的書籍設計上,您特別強調了那些理念?

張鋒雷:攝影是攝影師與自然的瞬間相遇。每一件文物藝術品都是古人對自然萬物的認知,凝望,回答。其內涵的豐富性與複雜性不可言說。一張好的影像,可以成為這個時代珍貴的文獻;同理,一本書也可以成為傳遞這種深邃審美的載體。在《玉成中國》的整體設計構思中,我們選擇了克制與內斂——不追求過度設計,不玩弄視覺上的「小聰明」。 因為真正的好設計,是良性的、有效的溝通方式。它不該從視線裡搶眼,卻要在翻開之後通過版式、紙質、裝訂,讓人感受到內在深度。在這裡,我必須感謝我們的合作夥伴雅昌文化集團。他們對這本書抱有「極端的敬重」,為此召開了多次專門的工藝研討會,我說「魔鬼藏在細節裡」,他們以對待藝術品般的虔誠,打磨著每一個細節。在我們看來,《玉成中國》不僅是一套書,它本身也是一件精心打造的「物」。 將它置於空間之中,它應如同一件沉靜的裝置,靜默卻有力量。

張鋒雷的講述,字字句句凝結著對古代玉器與文物攝影的赤誠與敬畏。他的鏡頭,是連接今人與古人的橋樑;他的《玉成中國》,則是這座橋樑在紙上的延伸。當七月的書頁展開,讀者迎來的不僅是一場視覺的盛宴,更是一次與中華文明核心載體「玉」進行深度精神對話的契機。鋒雷工作室的數千次快門,最終凝結為這部「永不落幕」的紙上博物館,靜待知音的開啟。