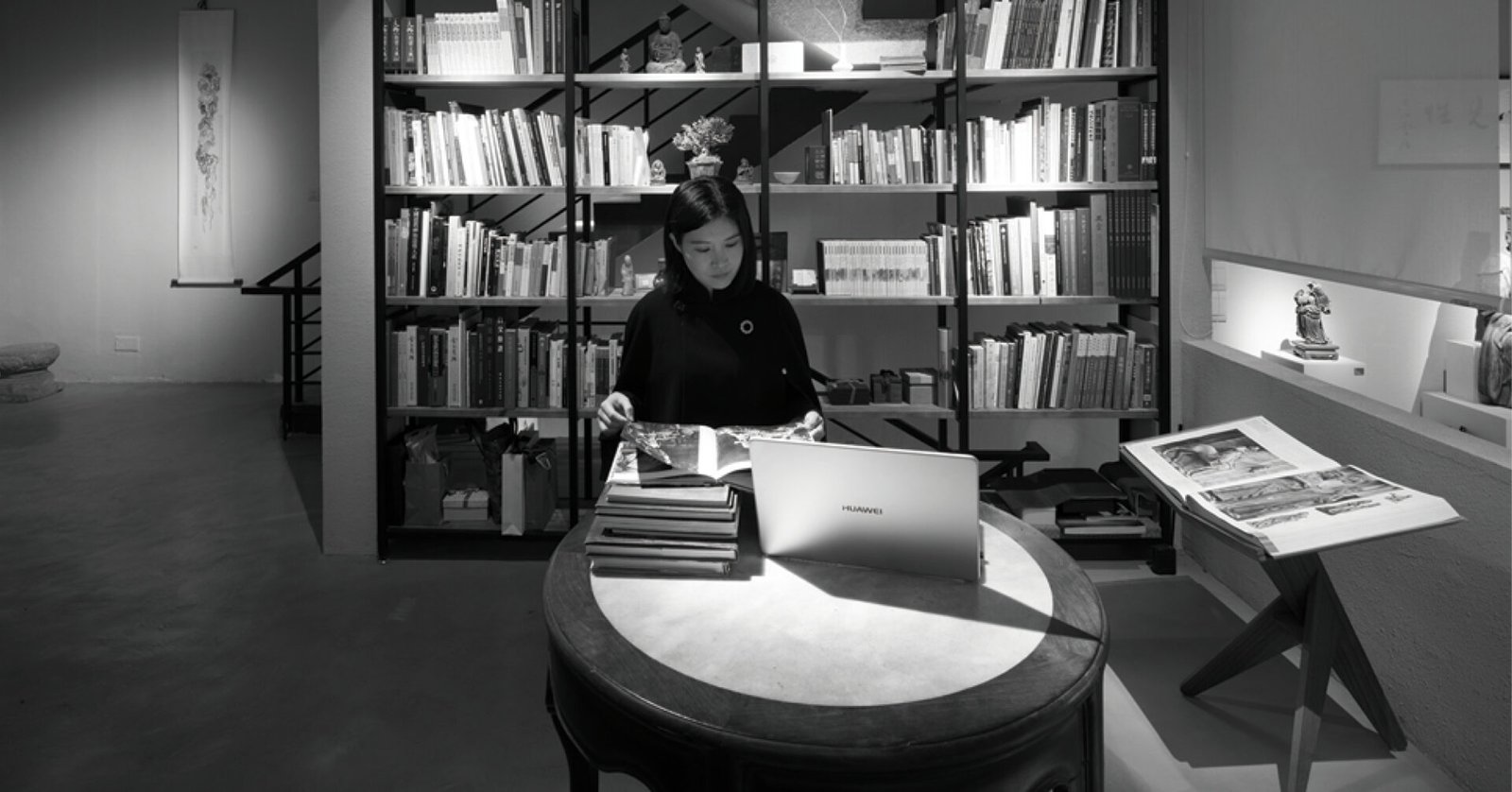

作為木雕佛造像領域少見的女性傳承者,詹文靜與弟弟詹皇台自小浸潤於潮汕老宅佛龕造像之間,從父親手中接過鑒藏衣缽,2023 年與弟弟共築品牌「瞻相」,她以女性獨有的敏銳與共情力,重新定義木雕造像的敘事邏輯,曾被供奉於廟堂的莊嚴法相,如今化作承載東方美學的空間雕塑;斑駁的漆金與刀痕,不再是歲月磨損的印記,而是跨越信仰的審美語言。用四十載的家族傳承,揭示木雕造像如何在敬畏與創新中生生不息。《CANS藝術新聞》本期「後浪」人物專題採訪來自廣州的「瞻相」主理人詹文靜,江湖人稱「靜哥」,在本次深度對話中,從「靜哥」的視角展開古董木雕的收藏圖景,既是對傳統古物的致敬,亦是對未來可能性的積極探索。以下便是採訪內容。

「瞻相」主理人

「靜」觀造像 瞻見未來

那娜|北京採訪

「瞻相」|圖片提供

《CANS 藝術新聞》:您的家族從事古董收藏與經營超四十年,「藏二代」身份對您選擇古董行業有何影響?您的成長環境如何影響了您對宗教藝術的感知?童年記憶中有哪些與佛造像相關的深刻片段?

詹文靜:家族三十餘年的古董收藏與經營背景,對我選擇這一行業有著決定性影響。如果不是從小浸潤於古物環境,我或許不會如此年輕便踏入這個領域。古董行業需時間沉澱與經濟實力支撐,而父輩的經驗積累為我搭建了高起點的平臺:父親傳授給我真偽鑒定的經驗,讓我少走許多彎路,從購藏談判技巧到圈層的交流規則,這些行業「門道」,父親都傾囊相授,使我得以迅速融入古董行業的核心。我成長於宗教氛圍濃郁的潮汕地區,父母親雖然並非是佛教徒,但初一十五、佛教節日都要去寺院上香、拜佛的習慣,我對宗教藝術的感知始於生活化的信仰場景。家中的佛造像或被層層疊放在各種櫃子當中,或置於書房案頭,或散置在屋中角落。被同齡人視為廟宇聖物的造像,對於我是觸手可及的日常。木雕造像衣紋的流動感、漆金剝落後的歲月層次,這些視覺記憶潛移默化的構建起我對宗教藝術的獨特認知。更深刻的記憶來自於父親,我的父親對佛造像藝術深厚的喜愛,所以他每每請到珍品,總會抓住我們滔滔不絕,講述造像背後的朝代更迭和造像的美妙之處,這激發了我對歷史和研究的興趣,我會將不同年代的造像與歷史朝代對號入座。不僅讓我早早熟稔各朝造像的特徵,更在潛意識中種下對歷史與美學的熱愛。也正因如此,我小時候的歷史成績一直很好。或許正是這種環境賦予了我雙重的視角,既能以信徒之心敬畏造像的宗教意涵,又能以收藏之眼審美古物的藝術價值。而從小與造像共處的經歷,培養了我對「無生命物」的共情力,凝視菩薩低垂的眉眼,在靜默中感受莊嚴與慈悲的情緒流動。所以,即便我沒有從事藝術行業,這種對古物的敬畏感,潛移默化塑造的審美觀以及對藝術保持巨大的好奇心,都對我有莫大的幫助。

《CANS 藝術新聞》:父輩從事古董生意,對您和弟弟的職業選擇是否有期待?父母在鑒定、收藏方面的經驗如何塑造了您的經營哲學?

詹文靜:父親雖然自80年代就從事古董收藏和生意,但他並沒要求我和弟弟接他的班。然而,他始終注重培養我們對藝術的鑒賞力,有意識的引導我們參與藝術鑒賞,例如購藏新物件後讓我們各自評分,當答案接近他的預期,他會心滿意足發自內心的喜悅和歡暢,我享受父親營造出的這種「共同探討」的家庭氛圍。父親最早接觸的是瓷器傢俱,經營上更涵蓋眾多品類,後來由他的師傅引領鑽研佛教木雕造像的收藏鑒賞,他的悟性很高,因此成為師傅的得意弟子,幾十年間,古董收藏和經營有數個風口,瓷器傢俱等行情輪流暴漲,以父親對古董的精準判斷,他可能會有更多的成就,但他卻專注於木雕造像的領域,這種秉持始終的態度和精神對我們影響最大。此外,父親待人真誠,做生意規規矩矩,他從不會刻意與我們講,只言傳身教的讓我們懂得腳踏實地做事,所謂「東西真,心要誠,路才走得長」。

.jpg)

《CANS 藝術新聞》:您和弟弟詹皇台是否有分工上的不同,在生意的經營上,與弟弟有哪些理念的碰撞?

詹文靜:2003 年,瞻相的前身「佛像堂」正式成立,至 2010 年,我與弟弟開始獨立經營古董行,多年的經營中我與弟弟形成了動靜互補的分工。弟弟皇台專注於空間展陳的創意實踐,從燈光設計、展品呈現到藝術裝置都充滿創意,對於雕塑而言,光影營造的氛圍感會賦予傳統雕塑當代的生命力。我則側重學術研究,挖掘藝術品的歷史文化價值,性格上我偏活躍兼具行動力,所以也承擔對外交流和接待的工作,思維性別的差異帶來理念碰撞在所難免:例如購藏時的估價,我們常需要在溝通中尋找平衡點,但最終都會回歸到專業互補的認知。正是這種感性創作與理性的考證碰撞,讓我們的合作始終保持著動態平衡,既堅守藝術內核,又能突破傳統展陳的邊界。從走進展廳的第一步你就會感受到瞻相在展陳上的獨特之處了。

《CANS 藝術新聞》:作為女性在傳統古董行業立足,您認為性別身份是否帶來獨特視角?例如,在客戶溝通或審美選擇上是否有差異化策略?

詹文靜:女性在古董行業的性別身份確實帶來雙重性。一方面,在男性話語權更重的佛教造像領域,女性從業者極易因「稀有」屬性被關注,因此,但凡有女生在這個領域裡面。有一點點成績,還是容易被看到的,這是一種優勢,但也伴隨著刻板印象,女生需以加倍專業的能力破除技術專業的質疑。另一方面,女性視角確為行業注入新維度,有不同的審美和理解方式:我認為佛造像在很多時候是一種感性的藝術表達形式。我不會像男性那樣單純的分析型制比例、或衣紋線條是否流暢等問題,我更關注造像面部傳遞的慈悲神韻,即便工藝上略有瑕疵,亦無關緊要,造像藝術展現的活力才是更重要的。這種感性的特質或許與我是雙魚座有關,天生敏感,擅共情的水象星座,更易捕捉客戶的情感要求,將傳統的交易轉化為有溫度的對話,可能是有這方面的優勢,我吸引了許多女性的藏家。長期以來,佛造像領域的男藏家較多,女性可深入挖掘,促進收藏群體多元化,實現更廣泛的傳播、保護與傳承。

《CANS 藝術新聞》:收藏不能僅靠理性,當然也需要感性的,所以您自己獨立收藏的第一件佛造像是什麼時候?在古董經營的選品上如何平衡個人審美偏好與市場需求?

詹文靜:我記得獨立收藏的第一件佛造像是我在23年前遇到的一尊 30 公分左右的〈明代 羅漢像〉,非常精緻,皮殼上散發著古樸韻味的金漆,這尊羅漢有孩童一般的開臉,可能是當時的高僧著手雕刻的,所以對羅漢的神態和禪意有相當精準的拿捏,我雖喜歡但也猶豫很久,還是父親刻意引導我做的決定,最終是以 8000 多人民幣買到。關於平衡個人審美與市場需求,我認為關鍵在於建立「標準線之上的多樣性」,個體的差異化導致每個人的思維和喜好審美不同,尤其木造像這個板塊,當我接觸足夠多的藏家後,就發現有的人要求精緻,偏愛官氣的北京宮廷造像,追求工整和嚴謹,線條比例與皮殼完整度;有的藏家性格灑脫,他喜愛的可能就是山西造像的粗獷寫意,透過斑駁和缺損,感知造像的氣韻精神,這些差異實則是不同文化性格的投射,當我接觸到不同的人群,我便確立了一個共同點是,這些造像藝術要達到藝術品的標準級別後,再談審美的多元。當我有這個認知後,這個門檻就很容易的跨過去了。

《CANS 藝術新聞》:您如何看待佛造像的「宗教屬性」與「藝術收藏價值」之間的關係?是否擔憂過度商業化會消解其精神內核?

詹文靜:宗教屬性是佛造像的靈魂所在,承載著藝術品本身的精神維度和深層意義。古代工匠憑藉強大的精神力量創作出了具有藝術價值的藝術品,並世代傳承至今。當我們心懷崇敬,便會擁有保護意識,使它傳承和發展。佛造像在視覺和工藝上的豐富表現,如貼金、加彩等技藝,以及鮮豔的色彩運用,這些元素不僅提升了造像的觀賞性,更賦予了更高的藝術價值維度。這樣的特質使得造像藝術的精神滋養更加深厚和持久。所以我也不擔憂過度商業化會消解佛造像的精神內核,反而認為這是正向的推動力。當藝術品被賦予收藏價值後,將吸引更多的資源投入到保護工作中。收藏家或經營者會出於喜愛而購買這些藝術品,並自然地給予支援和保護。這種保護意味著將展品置於良好的環境中,避免其受到自然環境的破壞。同時,由於高品位藝術品的價值所在,更多資源將被用於解讀其文化價值,幫助現代人更好地理解古人的創作意圖。這不僅是一種文化的力量,也能激勵人們更好地傳承和發展這一藝術形式。

此外,散落在民間及海外的佛教藝術品數量龐大,材質多樣,包括木雕、金銅等。由於政府力量有限,無法完全包攬所有藝術品的保護和展示工作,因此必須依靠民間自發的收藏愛好者來賦予這些藝術品商業價值並保護它們的傳承。民間和公立機構通過合作、展覽等活動,促進宗教藝術的廣泛傳播,使更多民眾有機會欣賞到珍貴的文化遺產。不僅有助於文化的傳承與保護,還能增強公眾對宗教藝術的認知與理解。

.jpg)

.jpg)

《CANS 藝術新聞》:因何種原因讓您將佛像堂升級為瞻相這個品牌?那瞻相與佛像堂的會有哪些不同之處?升級後的「瞻相」,是否迎合當下的年輕客群的需求?新一代藏家的收藏動機(如投資、文化認同、裝飾需求)與傳統藏家有何不同?

詹文靜:將「佛像堂」升級為「瞻相」,本質是打破傳統造像收藏的邊界。自80年代父親開始涉獵收藏,至2000年後我們第二代接棒經營古董生意,我們用兩代人的努力被大家熟知,2023年後,我認為我們應該有一個轉變,要從聚焦古代造像的研究考據和收藏體系,轉向時代精神的轉譯,隨著年輕一代文化消費習慣的變遷,我們意識到「敬畏」和「距離感」反而成為傳播的屏障。於是,我們將空間的展陳升級,加入了現代裝置,讓古代造像從「供奉」走入現代的家居空間,讓年輕人理解這些曾經被認為是古代且陳舊的東西,這種空間敘事讓年輕人從「遠觀文物」轉變為「照見自我」。

目標客群的拓展是必然的。傳統藏家多聚焦在投資價值或宗教情懷,新一代藏家更注重文化身份的認同與空間美學。「瞻相」旨在覆蓋更廣泛的受眾範圍,特別是年輕消費者。他們購買一尊造像,未必因信仰,而可能將其視為既能提升家居氣場的東方雕塑,又暗含對禪意生活的嚮往。好的古代造像價值不斐,我們亦會製作宗教藝術的衍生品,讓更多民眾有財力購藏。所以「瞻相」這一品牌更能體現我們對未來的願景。

《CANS 藝術新聞》:您曾在2020年的「天衣無縫——古代漆木菩薩像專題展」中分析過佛造像不同流派的風格差異,您認為中原木雕造像的核心競爭力是什麼?您比較看好哪一風格的木雕造像?

詹文靜:木雕屬於雕塑範疇,雕是不可逆的過程,每下一刀都要精準,稍有不慎便前功盡棄,相較於泥塑和金銅造像,木雕的每一刀都是「減法藝術」。因此這種不可逆,對工匠的技藝能力提出了高標準,也賦予作品極強的個體辨識度。木造像還具有「稀缺性」,與其它材質相比,木造像歷經戰亂、天災或蟲蛀倖存者十不存一,真正保存的精品率不高,正如西雅圖藝術博物館的建館館長 Richard E. Fuller 博士曾說「衡量藝術品價值的真正標準就是稀缺性」。

木雕取材於有機材料的木頭,有機材料會隨環境「呼吸」,因空氣的溫濕產生變化,像沒有漆工藝的木造像,在南方潮濕的空氣中,造像的木胎色澤轉深,當濕度褪下去後,又回到泛白的皮殼。木雕溫和的特質使它像擁有了生命一般,適合在空間裡營造溫和親近的氣場。在鑒定的層面,木造像易判斷真偽,行家之間的共識是,相較於其它材質的雕塑,手工仿造木雕再做舊的成本更高,難做假,藏家入手木造像更易辨別真偽。

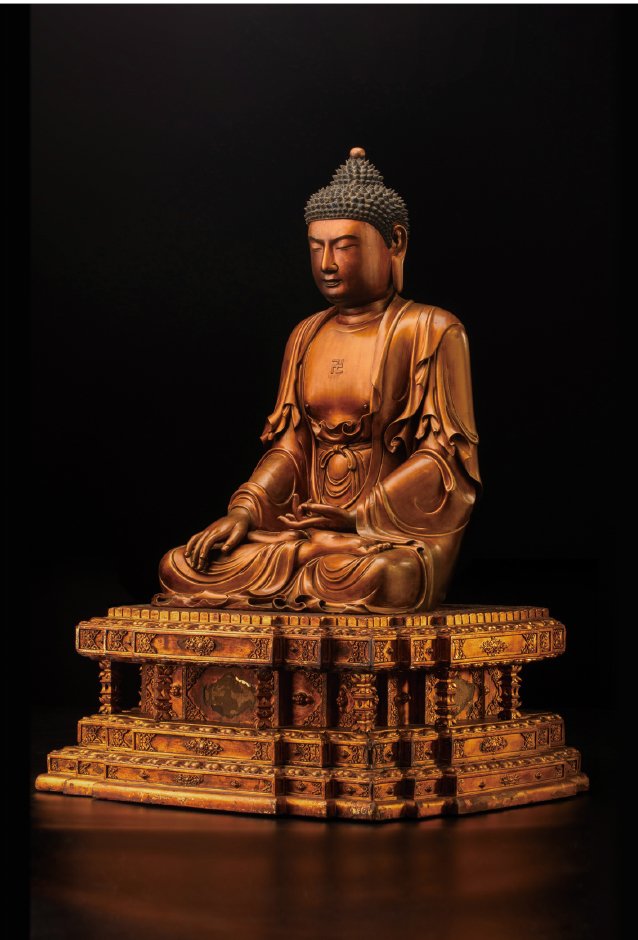

我個人較看好北京地區的造像,晉工造像雖具有高古藝術水準,但年份早晚並非決定價值的核心,需以藝術性為基礎結合年代稀缺性方能凸顯珍稀。然而,山西造像存世量不小,民間普通藏品往往難以達到「藝術品」級別,真正兼具高年份、高水準的「大名品」多藏於博物館或海外頂級藏家手中,其稀缺性造就了千萬級市場價值。相較之下,北京宮廷造像匯聚全國頂尖工匠與優質材料,有官方力量系統打造,對工藝精度與藝術表現力要求嚴苛,精品率較高,官氣十足,在藝術高度與歷史稀缺性上形成雙重優勢,所以很具有收藏潛力。

《CANS 藝術新聞》:依您觀察歐美藏家和亞洲藏家對中國佛造像的認知有哪些異同之處?請舉例說明。

詹文靜:歐美藏家系統性收藏中國佛像造的歷史始於 20 世紀初甚至更早,他們以極低的成本接觸到大量高水準的造像,應是造像收藏的黃金時代,從而推動他們的收藏理念走向成熟,在這個過程中,材質和品相被淡化,造像被視為藝術史和雕塑史的研究物件,藝術性是歐美藏家考慮的核心因素,大量頂級的漆木造像被收藏於歐美各大博物館,例如,1947 年法國拍賣的 一尊〈13世紀 木雕觀音坐像〉,雖為木胎且歷經滄桑,仍以 23 萬法郎,相當於巴黎市中心的一棟別墅的價格,2012 年這尊造像再度現身拍賣場,又以 902.5 萬歐元成交,買家 Eskenazi,後來他將這尊造像售予阿布達比盧浮宮,成為其鎮館之藏。亞洲藏家尤其是中國本土的規模收藏僅三十餘年,更看重材質和完整性,對品相的要求高,受到宗教情感的影響,認為木胎或殘損造像「不敬」。文化基因使中國藏家們更注重造像的精神內涵與宗教儀軌,即使非佛教徒對造像也有敬畏心。相信隨著時間的推移,對藝術品收藏觀念的日益成熟,國內藏家也會把眼光更聚焦在藝術造詣上,而對材質的考慮則會不那麼重要,畢竟過億的書畫,材質也只是紙張而已。共同之處則在於,歐美與亞洲藏家均視中國造像藝術是全球藝術品收藏不可或缺的板塊,無論收藏邏輯的不同還是審美市場預期的差異,對頂級造像的推崇是殊途同歸的,造就了木雕這一具有國際性的收藏品類。

高 77 cm

高 111 cm

高 112 cm