知藍而行

蘇平的天命與洞察

那仁仁|北京專訪

圖片提供|中國嘉德

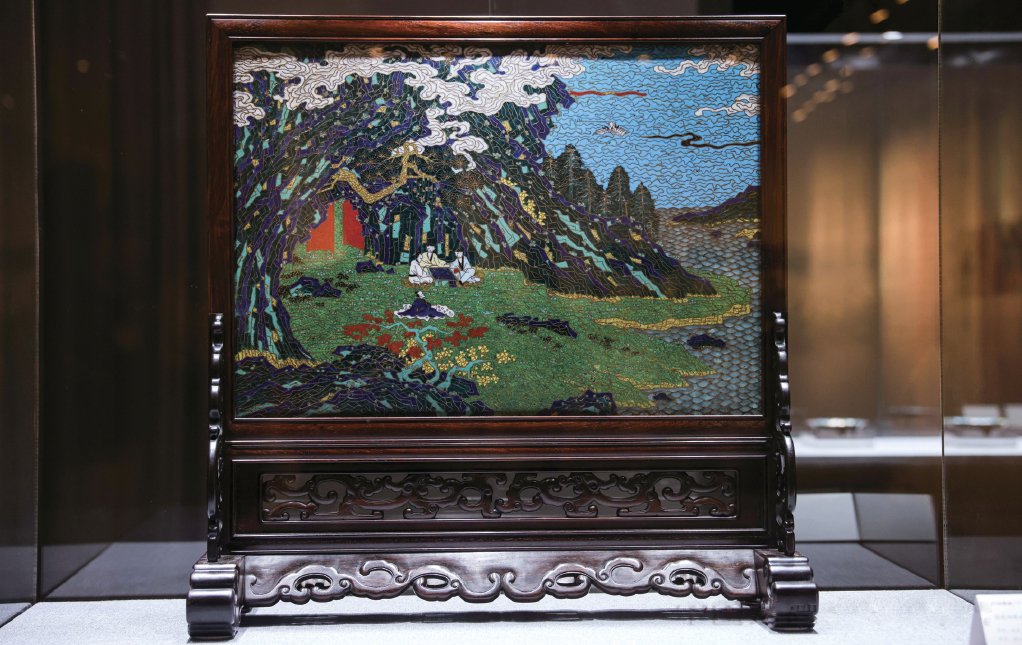

2025 年 7 月 12 日,【天命.知藍——衡齋藏古代御製掐絲琺瑯作品五十選】展覽在北京嘉德藝術中心隆重開幕,五十件(套)跨越元、明、清的御製掐絲琺瑯器流光溢彩,其中元代 4 件,明代 23 件、清代 23 件,這是近年私人收藏掐絲琺瑯器的一次集中展示。上海收藏家蘇平站在展廳一隅,目光掃過這些凝聚了他近二十年心血的「宮廷秘寶」,展覽以「天命.知藍」為名意味深長——「天命」呼應著他五十歲的人生階段,「知藍」則直指他對掐絲琺瑯藝術的深刻理解與系統收藏。〈CANS藝術新聞〉認為,這場展覽不僅是蘇平為迎來天命之年的人生禮物,更是他向公眾揭示一個被低估藝術門類價值的重要契機。而這一切的起點,竟可追溯至他八歲時床頭那兩把價值九元人民幣的「景泰藍」小刀。本期「精彩人物」將帶您走進蘇平的收藏世界,以下便是採訪內容。

CANS藝術新聞: 蘇先生,首先祝賀您【天命.知藍】展圓滿成功!能否請您解讀一下這個展覽名字其背後的含義?它寄託了您對掐絲琺瑯藝術怎樣的理解或情感?您藏品豐富,為何選擇掐絲琺瑯作為展覽的內容?

蘇平:「天命.知藍」這個名字其實很直白。「天命」就是我五十歲了,到了孔子說的「知天命」之年。「知藍」就是希望喚起大家對掐絲琺瑯這個藝術門類的「認知」與「理解」。長久以來,掐絲琺瑯被籠統地稱為「景泰藍」,這是個很大的誤解。景泰皇帝在位時間短,內憂外患,國力不濟,連官窯瓷器都燒不出來,那有精力大規模製作精美的琺瑯器?而且景泰帝後來被廢黜,連明十三陵都進不去,明朝怎麼可能推崇他的年號來命名一種工藝?這恰恰說明了外界對掐絲琺瑯真實歷史的「不知」。

我選擇掐絲琺瑯辦展的核心原因寫在展覽後記《掐絲琺瑯可買》裡了!我總結起來四點:第一、宮廷秘寶,別無分號: 從元代到清中期近500年,掐絲琺瑯只有官造,沒有民窯,是純粹的宮廷藝術,血統高貴。第二、國內斷檔,系統收藏少:1860年英法聯軍和1900年八國聯軍兩次浩劫,清宮舊藏精品琺瑯器大量流落西方,被歐美貴族爭購,名聲在外。但國內直到2000年,除了兩岸故宮,幾乎沒有系統的民間收藏。它不像書畫、青銅器,宋代就有典籍記載,民間一直流傳。掐絲琺瑯從誕生到清中期,只在宮廷內生產、使用,從未流入民間,老百姓對它完全沒概念,文獻記載也多有謬誤。這導致它在國內認知基礎薄弱。第三、價值窪地,性價比高:清代檔案記載,乾隆皇帝極其喜愛掐絲琺瑯,在位六十三年造辦處燒造不停,成本遠高於官窯瓷器。但今天,同等重要的官窯瓷器價格遠高於掐絲琺瑯。這個「溝壑」就是機會。第四,存世量少,物以稀為貴:故宮藏約4100件,臺北故宮約1000件,全球公藏加起來不到6000件。這比官窯瓷器、漆器、竹木器等門類的存世量少得多。這次展覽,就是想用實物告訴大家:掐絲琺瑯值得被「知」,其藝術價值和歷史地位被嚴重低估了。它應該回到它應有的位置。

CANS藝術新聞:這次展出的五十件(套)掐絲琺瑯器,代表您在這一門類上的系統收藏。您是如何開始關注並系統性收藏掐絲琺瑯的?在構建這個收藏體系的過程中,您的核心遴選標準是什麼?這場展覽是否也反映了您個人對掐絲琺瑯藝術價值或收藏理念的某種「天命」感?

蘇平:我真正系統性收藏掐絲琺瑯大概始於2006年,契機就是看到了它的價值窪地特性。構建體系,我有幾個明確的標準:首先要「精緻、漂亮、有代表性」,必須是那個時代高工藝水準的代表。二是「稀有」,不能是爛大街的貨色。第三要彌補公藏缺憾:最好是公立博物館(尤其是兩岸故宮)沒有或極少的品種。比如這次展出的那件〈掐絲琺瑯雲龍捧壽紋大缽〉,故宮就沒有類似器型;還有康熙細路(精細風格)帶螭龍紋的蓋盒,兩岸故宮都缺這類精品。最後是「可把玩」,要尺寸適中,適合上手鑒賞。我不收藏像在太和殿裡擺放的巨型器物,那是博物館的事。私人收藏,上手把玩是重要的鑒賞方式。

至於「天命感」,倒也沒那麼玄乎!能成體系,除了主動追求,還有點「運氣」成分。正因為掐絲琺瑯過去不火,玩的人少,價格相對不高。當需要用錢時,我肯定先賣那些不是太重要但又能多賣錢的東西(比如熱門瓷器),掐絲琺瑯就像「替補球員」,總也輪不到上場(被賣掉)。如果它像瓷器那麼火,拍賣公司天天追著你,我可能也留不住這麼多好東西,體系早散了。某種程度上,它的「冷」保護了它的「全」。這次展覽能拿出從元到清的代表性作品,特別是元代4件、明代23件、清代23件(故宮專家挑選的比例),也算是對這近二十年堅持的一種水到渠成的回饋吧!

、劉暘(左二)、張迪(右一)合影.jpg)

、馬德光(右二)、藤文浩(左一)也特意前來祝賀.jpg)

CANS藝術新聞: 追溯您的收藏之路,最初是什麼契機讓您走進了收藏的世界,是否受到家族的影響?您還記得自己收藏的第一件真正意義上的「藝術品」是什麼嗎?它為何打動了您?

蘇平:你看到的在展廳的入口處那兩把小刀,算是我收藏的真正意義上的第一件「工藝品」。八歲那年,跟爸爸去商店,一眼就被刀鞘上富麗堂皇的花紋迷住了。當時九塊錢兩把,對普通家庭來說不便宜。我雖然喜歡,但也沒敢要。沒想到過了一陣,它們就出現在我床頭。我爸告訴我,這叫「景泰藍」,是我們了不起的傳統手藝。他說買這兩把小刀媽媽有意見,讓我一定要珍惜。這件事對我影響深遠,不僅是我收藏的起點,更飽含了父親深沉的愛和支持。這兩把小刀,歷經數十載始終相伴,這次展覽我特意放進來,刀鞘洋溢的歲月柔光裡,不僅記錄了一個收藏序列的開始,更凝結著父親對我深深的溺愛。

真正走進收藏世界時,完全受父親的啟發。我從小喜歡錢幣,在地攤上買了不少,裡面夾雜著不少「瞎活」。父親發現我有興趣,不是打擊我,而是為我「遍尋名師」。他找到上海博物館汪慶正館長,汪館長又引薦了錢幣組組長孫仲匯先生教我錢幣知識。還有郭若愚先生(郭沫若學生)教我古文字。在他們的指導下,我12歲加入上海市錢幣學會,14歲就在昆山舉行個人首次收藏錢幣展覽,來了很多老收藏家,算是「團寵」了!當時還上了不少報紙,甚至被外媒報導。20歲時,在大學校慶典禮上舉辦個人收藏錢幣展。可以說,父親為我鋪了一條「少走彎路」的正規收藏啟蒙之路。

CANS藝術新聞: 據知您的收藏多元廣泛,在眾多收藏品類當中,您最鍾愛哪一個品類?這種多元的興趣是如何形成的?不同門類的收藏帶給您的樂趣和挑戰有何不同?您如何平衡對不同門類的精力和資源投入?可否舉一二例子。

蘇平:「最鍾愛」哪一個品類?真的沒有!我是個愛「見異思遷」的人。如果只鍾愛一個門類,就不會花那麼多精力去涉足其他了。我收藏的門類的確比較雜,除了掐絲琺瑯,我收藏還包括瓷器、竹雕、古代書畫、青銅器、金石拓本及璽印等等。這種多元興趣的形成,一方面源於少年時打下的古文基礎,接觸面廣;另一方面,可能跟我學金融出身的思維方式有關。我覺得玩得越多,研究得越深,不同門類之間能相互啟發印證。比如通過瓷器看琺瑯,通過書畫看瓷器,通過青銅器看各種器物……中國藝術史是相通的,玩得雜反而能加深對每個門類的理解。玩過銅器、瓷器、百寶嵌,再玩掐絲琺瑯就覺得相對容易了。

平衡精力和資源?核心是「量力而行」和「以藏養藏」。我上大學時就開始把富餘的錢幣拿到月壇去賣。收藏不可能只買不賣,尤其早期。你需要用錢,或者看到更心儀的東西,就得做出選擇:賣掉什麼?通常是賣掉那些能多賣錢、又不是自己體系核心的東西。留下的,自然就是你最珍視的、不捨得賣的。比如彩瓷流行時賣彩瓷,單色釉流行時賣單色釉。掐絲琺瑯我就很少賣,因為我認為它價格遠未達到其價值,而且我的體系還在完善中。

每個門類水深不同,鑒定標準、市場熱點、資訊透明度都差異巨大。比如竹雕,現價穩步攀升,群眾基礎好,但真偽鑒定(尤其款識後加問題)是難點。瓷器市場透明,比較性強,變現相對容易,但想「撿大漏」也難。掐絲琺瑯鑒定,我嚴格遵循與故宮同期標準器對比,有疑問就不碰。樂趣來自不斷學習、發現、建立聯繫的快樂,以及擁有這些承載歷史與藝術之美器物的滿足感。

CANS藝術新聞:收藏在您的生活乃至人生中扮演著怎樣的角色?它是否改變了您看待世界、理解歷史或與人交往的方式?在五十而知天命的階段,您對收藏有哪些感悟?

蘇平:收藏早已融入我的生命。2008年金融危機後,我關閉了自己的投資公司,2009年正式全職投入收藏行業。我把人生分成三個階段:前兩個階段為錢、為理想而活,最後一個階段為興趣而活。現在,愛好和工作融為一體,我想我永遠不會「退休」。

收藏也深刻改變了我看世界的方式。研究古代藝術品,必然要深入其時代背景、工藝技術、審美思潮,這讓我對歷史的理解更立體,更「有物可證」。與人交往時,我其實有點「社恐」,不太喜歡在古玩行裡打交道,覺得有時聊不到核心,聊淺了顯得沒水準,聊深了又沒必要。我更願意和圈外的朋友,比如做金融的老同學們、研究歷史和考古的學者們交流。收藏讓我更清楚自己想和什麼樣的人交往。

如您所說,似乎舉辦這個展覽可能是因為有對「知天命」的感悟,但這次展覽籌備期間,我父親去世了。這讓我體會到,再多的收藏感悟,在至親離去面前都顯得蒼白。家人在一起的時光比什麼都重要。我把那兩把小刀放進展覽,就是最好的紀念。收藏很重要,但它終究是生活的一部分,是精神的寄託,情感的紐帶。珍惜當下,珍惜身邊人,這才是我們人生中最重要的事。

CANS藝術新聞: 在個人收藏之餘,您也會為藏家們掌眼。當您作為經紀人的角色時,提供的建議和關注點會有什麼具體差異?能否舉個實例,說明您是如何根據藏家的個人興趣、預算和收藏目標,為他們量身定制收藏策略或尋找特定藏品的?能否分享一次您為其他藏家鑒定或購買藝術品時,遇到的極具挑戰性或最令人印象深刻的案例?

蘇平:我為藏家提供建議,首要的原則是嚴格保密,我們得繞開實例只說建議。我對收藏家們的具體建議因人而異,核心在於瞭解藏家。能來找我的藏家,通常本身就很懂。他們心裡基本有數,找我是希望確認或得到更深層次的建議。要瞭解藏家們收藏的真實意圖,是為了建博物館、純粹投資、還是個人喜好。這決定了購買策略截然不同。我更必須100%瞭解他已有的收藏架構、達到的水準、缺什麼。關鍵看這件東西對他的體系是「做加法」還是「做減法」。舉個例子,一件藝術史地位很高但只能在境外交易的拍品。如果藏家目標是建博物館且非此物不可,那可以(甚至需溢價)購買。但如果是為了投資,那絕對不行,因為流通性受限,再次交易會存在政策上的瑕疵。對於我不了解的藏家,我無法為他提供正確的建議。

其實印象深刻的案例不少,但涉及具體為誰買、買了什麼?基於保密原則,實在不方便講。挑戰性往往在於對器物本身在學術脈絡和市場定位上的精準把握,以及在激烈競爭中為信任你的藏家做出果斷而正確的決策。至於遺憾,比如錯過某件東西,這在收藏生涯中太常見了,也算不上特別值得大書特書的故事。我更願意把精力放在研究東西本身和未來的機會上。

CANS藝術新聞: 作為中國藝術品市場數十年巨大變遷的親歷者,您觀察到的最顯著的變化有哪些?(藏家群體構成、收藏熱點輪動、資訊透明度、交易方式、價格體系以及真偽問題)

蘇平:變化太大了!從早期以港臺、海外華人為主,到大陸藏家崛起並成為絕對主力;從傳統行家、資深愛好者主導,到越來越多企業家、新貴入場;近年還湧現出依託互聯網的「網紅」經紀人。熱點轉換速度加快,從早期書畫(尤其近現代)、瓷器(尤其官窯青花、彩瓷),到佛像、古典傢俱(黃花梨、紫檀)的暴漲,再到宮廷玉器、璽印的興衰,以及現在竹雕等「小而精」門類的升溫。掐絲琺瑯也算從極冷到漸受關注。

在資訊透明度方面,互聯網和拍賣圖錄電子化帶來革命性變化。資訊獲取比過去容易太多,但也帶來資訊超載和真偽混雜的問題。學習門檻看似降低,實則對鑒別能力要求更高。拍賣行成為絕對主流,私下交易比重下降。線上拍賣興起,但高價位核心拍品仍依賴線下。社交媒體在資訊傳播、客戶維繫甚至交易促成中作用越來越大。

我們觀察到,藝術品的整體價格水準大幅提升,但分化嚴重。頂尖精品價格屢創新高(尤其在國際大拍行),普品或非熱點品類價格可能停滯甚至下跌。價格體系受經濟環境、資金流向、炒作因素影響更大。至於真偽問題,老假貨仍在流通,新仿技術也在「進步」。但另一方面,隨著研究深入、出版增多、資訊公開,對某些門類(尤其有標準器可對照的官窯、宮廷藝術)的鑒定其實更有依據。關鍵在於藏家是否願意下功夫學習和是否足夠理性。

CANS藝術新聞: 當下藝術品市場的資訊已相當透明化。能否具體說說,在過去五年間,您觀察到哪些具體品類的價格漲幅或市場熱度變化最為顯著?背後的驅動因素是什麼?

蘇平:首先要強調的是,衡量藝術品市場好壞的標竿應以普通藝術品的成交為依據。過去五年整體市場不算火熱,處於調整期。明清官窯瓷器精品的整體漲幅不大,但保值性和變現能力依然最強,是市場的「壓艙石」,但普品無論成交額和成交率大大下降,無人問津。好的官窯拿出來拍,基本能保證回本甚至小賺。網紅經紀人的活躍對維持其市場熱度功不可沒。我認為竹雕的價格穩步上漲,平均熱度提高。驅動因素是「竹、木、牙、角」中,象牙犀角禁止交易,以往熱門的黃花梨傢俱在進口和流通也受政策影響,竹雕成為相對「安全」且頗具文化內涵和把玩趣味的選項。另外高古玉方面,雖有政策限制,但頂級藏品批量釋出或有明確1949年前著錄的高古玉器在國際大拍賣平臺上仍受到強烈追捧。明清玉器(尤其乾隆工)的價格去年已跌至歷史低點,今雖回升,但與高峰期(約 2006-2012 年)存在差距。我認為明清玉雕精品的宮廷藝術價值被嚴重低估,現在是關注的好時機。已逝大收藏家張宗憲先生(雲海閣)的珍藏如果在近期釋出,勢必能夠強力推進明清玉器版塊重回應有的價位。

CANS藝術新聞: 您如何看待當前的藝術品收藏市場生態?對於新入場的藏家,您會給予哪些最重要的建議,以幫助他們在這個複雜多變的市場中少走彎路,找到真正有價值的收藏方向?

蘇平:當前生態複雜:資訊透明但也混亂,機會與陷阱並存;專業經紀人、網紅、行家、藏家角色交織;熱點輪動快,精品抗跌性強,普品流動性差。

第一點、如果純粹為投資掙錢,我勸你三思。能在自己領域成功賺到足夠玩收藏的錢,說明你能力很強,好好幹本業可能回報更穩更高,除非你真有濃厚興趣。

第二點、興趣是原動力,學問是必需品,沒有發自內心的喜愛和持續學習的熱情,很難堅持下去,也容易被忽悠。「知」字當先,深入研究你想進入的門類。

第三點、量力而行,絕不加杠杆:收藏是愛好,不是賭博。根據自己的經濟實力,循序漸進。

第四點、建立體系意識,明確收藏方向: 不要盲目跟風。想想你想建立什麼樣的收藏?是專注於一個門類的深度?還是多個門類體現個人趣味?有方向才能有篩選。

第五點、不要迷信「買了就不賣」的鬼話:有些經紀人會忽悠大老闆「喜歡就買,貴點無所謂,反正不賣」。這是不負責任的!任何藝術品都有金融屬性。儘量確保你買的東西,持有相當長時間(比如20年)後,原價能賣掉。這樣即使不再喜歡,也能「白玩」一場,不影響心情和後續收藏的動力。買貴了,萬一哪天需要變現或不喜歡了!虧一半,你會感到挫敗,保值是底線。

第六點、多門類涉獵有益: 廣泛接觸不同門類(如瓷器、書畫、雕塑、青銅、琺瑯、竹木等),能加深對藝術史整體的理解,相互印證,提高鑒賞水準。

第七點、謹慎選擇引路人:找真正懂行、負責任、能為你保密且瞭解你需求的顧問或經紀人。

CANS藝術新聞: 在知天命的階段,您對收藏有哪些目標?收藏重心或興趣點是否有新的規劃和期許?您對未來的中國藝術品收藏生態又有怎樣的期待?

蘇平:沒什麼驚天動地的規劃。繼續量力而行的玩下去。掐絲琺瑯體系會繼續完善,但不強求。其他門類如遇真正心動且符合標準的,也會收。核心是「量力而行」,不置氣,不勉強。多元興趣讓我保持新鮮感和學習動力。我們都希望市場更健康、理性。少些炒作浮躁,多些對藝術品文化價值、學術價值的尊重和挖掘。期待宮廷藝術品的價值回歸。希望更多專業、負責任的經紀人、學者和傳播者出現,營造更透明、更有深度的收藏生態。這需要時間和每位參與者的努力。

採訪結束,蘇平再次回到展廳為朋友們作導覽。「天命.知藍」於他,是五十歲人生節點的回望,更是對「掐絲琺瑯」藝術重新認知與正名。從八歲那兩把小刀啟蒙,到建立矚目掐絲琺瑯體系;從金融才俊到全職收藏家;從錢幣神童到多元收藏踐行者——蘇平的收藏之路,貫穿著「知」的探索、「量力而行」的理性,以及對藝術品內在價值的不懈追尋。在資訊爆炸、熱點輪轉的市場中,他像冷靜的觀察者與堅定實踐者,提醒後來者:收藏的本質,在於熱愛、學習、建立體系,更在於那份不為市場喧囂所動的清醒與定力。「掐絲琺瑯可買」的宣言背後,是其對價值發現的獨到眼光,對收藏本真的深刻理解。知藍,方能行遠;知天命,更懂惜人惜物。蘇平的收藏天命,仍在繼續書寫。