當你為別人點亮了一盞燈

也不經意照亮了自己的路

大學是法律系畢業、現服務於金融機構的Bryan林奕良笑著說:CANS雜誌怎麼會找上我,還要跟我做專訪。讓我有些意外,因為我只是一個文物愛好者而已。確實,在兩岸文物骨董圈許多人對Bryan林奕良並不陌生,也知道他是喜歡文物收藏的人,但這次對他的專訪是就「一位文物藝術策展人的身份」對他進行訪談,也就是讀者在看完這篇專訪後,將對Bryan林奕良,所謂文物策展人的工作將有更進一步的認識。

從小時候Bryan早知道身體裡流著藝術的血液,並住著個一個老靈魂。在大學時期就以閱讀《故宮文物月刊》為生活調劑,進而開啟了到處看展的生活,爾後更一頭栽進當時台北古董商圈聚集之處挖寶,漸漸成為所謂的骨董行家。2019年因緣際會以策展人身份在北京策劃第一次展覽,新穎的風格佳評如潮,緊接著在2021、2022年分別又策劃了不同類型的展覽,如今已成為炙手可熱的文物策展人,本期「點將錄」特別專訪Bryan林奕良,談談他是如何走進文物收藏之路,並成為這個行業的策展人。

CANS藝術新聞:據了解,在2019年6月您便在北京罐子書屋策劃一檔【「茶。空間」古茶倉】的展覽且大受好評,帶起文物藝術展覽的新風格,可否先談談您的第一次策展緣起?

Bryan:說起來跟 CANS 還挺有緣分。2019年初北京罐子書屋調整部分面積做為展覽空間,打算持續舉辦展覽活動以推廣各項藝術,因此和沐澤古美術合作辦一檔古錫茶罐的展覽。可能是我喜好設計,加上也有一些收藏茶具的經驗,在沐澤林小姐盛情邀約下,參與這檔展覽的策劃工作。古人提倡以錫器貯茶,用意是保鮮、存香,由此將錫罐延伸為「貯茶空間」的概念,進而將展覽定名【茶。空間】;再由空間聯想到建築,展覽期間為6月下旬,正值北京入夏最炎熱的時節,幾經討論後決定以視覺清爽而易取得的玻璃磚搭配,並以伸展台+堆疊座的方式,呈現各式錫茶罐的造型之美;另外根據展覽空間平面圖及現場空間視頻,規劃展檯造型、尺寸、數量、設想現場參觀動線、挑選適合錫器材質的投射燈光樣式,希望提供來賓們最佳的視覺效果及觀賞體驗。幸運的是,毫無經驗下倉促上陣的第一次策展,卻意外獲得參觀來賓們一致好評,古錫罐在玻璃磚的襯托下顯得熠熠生輝!這都要歸功於展覽團隊們的全力支持,才能讓那些天馬行空的想法,從構思到一一付諸實現,讓我有了學習策展的機會。

CANS藝術新聞:緊接著在2021、2022年,您又陸續策劃多個不同類型的展覽,請與我們分享這些展覽策劃的緣由以及歷程?

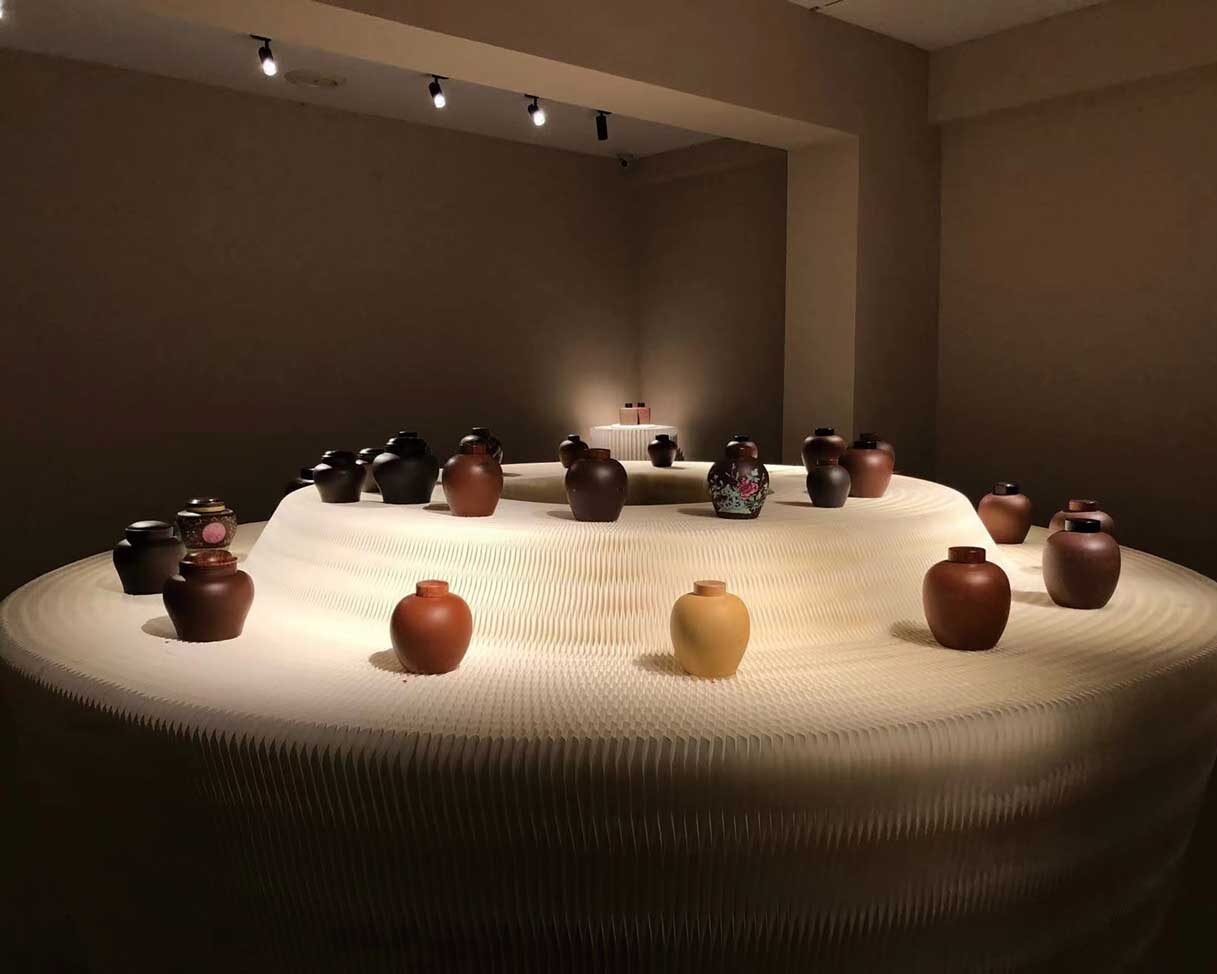

Bryan:2020年9月間,台灣嘉義「漢芳齋」李先生突然來電聯絡,提到他窮盡15年時光尋覓收藏一批明、清二代各式紫砂罐,希望能在台北舉辦展覽,我便特地南下一趟嘉義看過全部紫砂罐藏品後。我建議:一、借用「平藝術」空間做為展覽場地。二、出版一本紫砂罐專業書籍。三、以當代的展陳方式展出這批藏品。四、辦理一場紫砂罐專題講座。李先生欣然同意我的想法,並表示願意全力投入舉辦【缶中之罐-明清紫砂藝術選粹】這場展覽。

展覽嘗試以「時間軸」為概念、「紫砂泥料」為核心。依據年代區分為一樓展示明代至清早期,地下室展示清中期至清末的展品,輔以設計一目了然的牆面圖文說明,讓來賓參觀時能夠很容易理解紫砂罐的全貌及箇中奧妙。其次展覽核心是形形色色的「紫砂泥料」,多數展品顏色也比較深,為此發想各種可能的材料搭配效果,最後決定用純粹的白色摺紙來襯托。終於在展檯順利運抵後開始佈展工作,一如先前評估,當投射燈光打在展檯上透出光線,卻出乎意料形成眩目的光影效果,令人驚喜萬分!另外,就紫砂罐專業書籍的部分,鑒於市面上缺乏一本合適的參考資料,我建議這本書的定位是:日後凡是提到紫砂罐這個項目,書架上一定會有這本書!這次展覽,達成了我們推廣「學、玩、藏」三合一的理念。

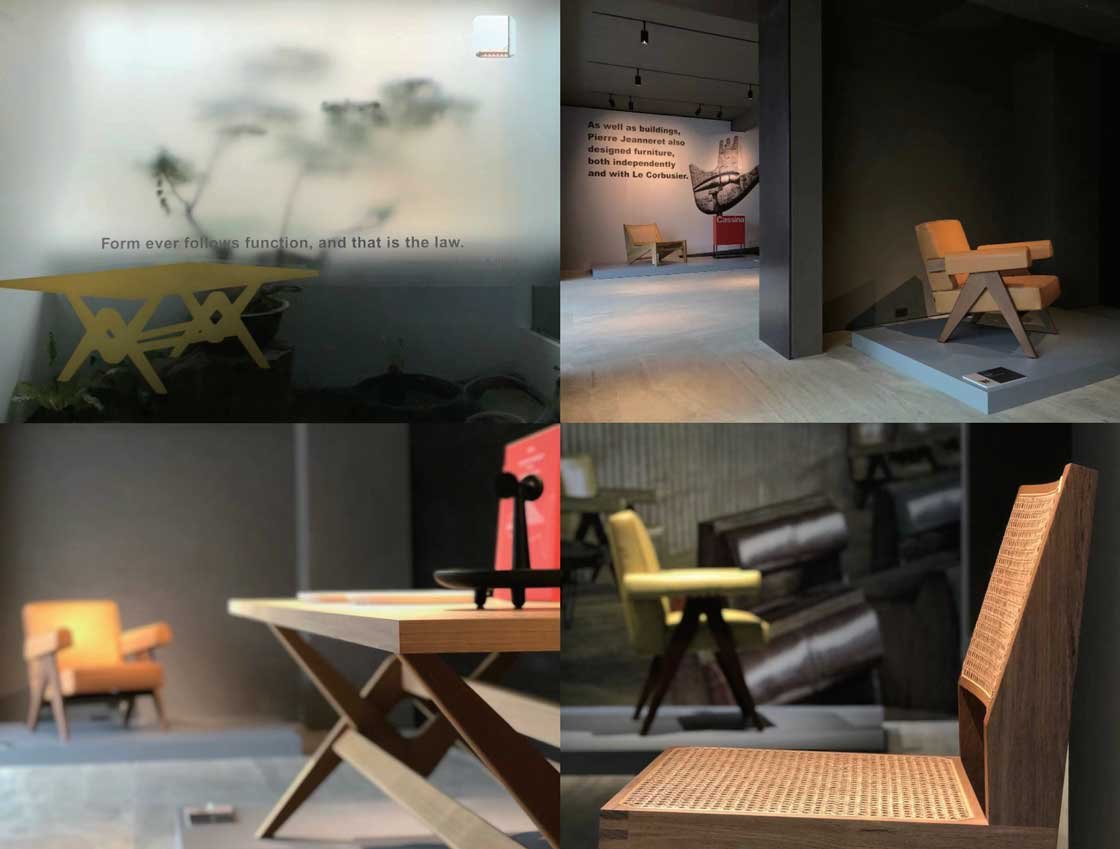

CANS藝術新聞:據了解,去年(2021)疫情期間,您還在卡希納家飾品牌空間策劃了一個20世紀的知名建築Pierrer Jeanneret家具展?

Bryan:在台北卡希納家飾品牌空間策劃了義大利國寶家具品牌 Cassina 為了向20世紀的知名建築師 Pierrer Jeanneret 致敬展覽。我一向對 mid-century 時期的設計家具有著高度喜好,而且很巧合的是2020年剛從荷蘭家具商手上買到一張原版 PJ 帶證書 Committee Armchair,對於印度 Chandigarh 世界遺產的故事背景相當熟悉,便欣然接下任務,然而詎料疫情持續反覆,加上國際航運拖延等因素,沒想到這一延期就延到2022年4月才開展。

【對話X幾何-重現20世紀設計家具遺產】以「博物館展陳」方式進行,這檔展品體量及材質均不同於前二次策劃古董器物的性質。在 PJ 設計理念下,內在家具的風格,是為了呼應主要建築物外牆和立面的創新風格,讓建築物使用目的更趨向整體性,最值得一提的是,展覽同時規劃最後一個展區,搭配曾經一起在工作室共事的另外二位設計大師 Le Corbusier、Charlotte Perriand 的代表性作品,構成完整的 Cassina 大師系列家具,並播放介紹 Villa Savoye 的記錄片,闡述20世紀中三位設計大師的那段故事經歷,最後,贏得來賓們一致的讚賞與嘉許,我感到很開心。

CANS藝術新聞:法律背景出身的您,當初是因為什麼原因對藝術產生興趣,進而成為文物收藏家?另外,請您談談收藏路上難以忘懷的故事。

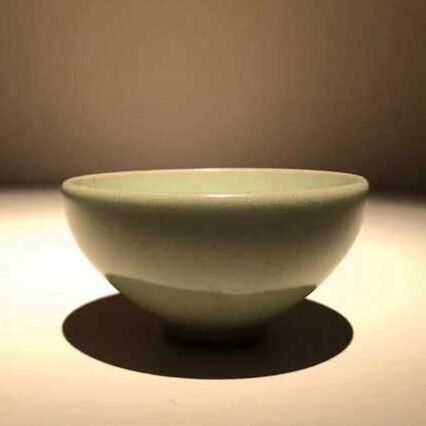

Bryan:我充其量只可以稱為藝術愛好者,在能力範圍內有緣分暫時擁有這些藝術品罷了。其實愛好與背景沒有絕對關係,我很早就知道自己流著藝術的血液、體內住著一個老靈魂。記得大二那年開始固定上圖書館唸書,無意間看到《故宮文物月刊》、《中國文物世界》這二本雜誌,勾起小時候到台北故宮校外教學的回憶,尤其是那顆令人垂涎的肉形石,令人記憶猶新;從此開始頻繁到故宮看展覽,古董商方面,那時台北只有光華商場以及建國南路巷內的一些小店。學生時期也沒有太多能力,靠著攢下來的零用錢慢慢接觸一些印章、硯臺、筆筒等類的文房器物,畢業後在外島服役,又開始接觸一些中高古玉器,而在開始工作後,才開始有目的性的接觸明清家具、宋瓷、茶器等文人生活中用器,至今除了書畫項目沒有實際進入之外,其他版塊多少都有涉獵一些。

我很慶幸經歷過90年代那段最輝煌的黃金歲月,當時台灣開始富裕起來,所有最好的文物都流向台灣,自己才有那些機緣接觸大量的文物,透過看展、逛店上手、閱讀學習、拜訪藏家交流心得等方式,這些都是活生生的學習教材。另外,我很感恩在學習的道路上遇到很多前輩大行、資深藏家不吝分享教導,讓我一路提升眼界,避免走過許多冤枉路。在學習道之路有很多故事,想起來滿是回憶,記得有一次看到雜誌廣告上有場展覽,到場後一眼瞧中櫥窗內一件東周時期的玉環,尺寸雖小,那溫潤的光澤,流暢的雕工卻一下吸引了我的心;上手仔細端詳問過價格後,惦惦自己的存款剛好能夠負擔得起,和老闆娘約定好下週取款後來拿,就很高興的小跑步回家研究資料,竟然發現這只玉環確實和印象中《古玉精英》書上組玉珮中的一只玉環、無論是風格、玉種、雕工、尺寸均極其相似!當下興奮到睡不著覺,幻想終於擁有一件自己非常喜歡的文物!隔幾日依約去取件,卻發現玉環不在櫥窗內,一問之下才知道可能沒溝通好,老闆竟然又賣給某位知名的大佬,這時候也不知道哪來的底氣,堅持先看者先得、不能一物二賣的規矩,老闆被我盧到沒話說,只能陪笑打電話和大佬商量,於是順利抱得美玉歸,至今陪伴我二十餘年,每次想到拿出來欣賞,還是非常喜歡,很珍惜這份得來不易的緣。

CANS藝術新聞:目前台灣古董商的展覽形式仍是以商展模式為主,很難引起年輕世代的興趣及共鳴。您認為該如何改變這樣現況,讓年輕世代能對古董領域產生好奇?

Bryan:很遺憾在這條道路已經產生斷層,很少看到年輕世代對古文物有興趣。其實藝術不分領域,只要對藝術有興趣都是好事。不過,相較於鄰近的大陸、香港、日本、韓國、新加坡等地,我們有台北故宮豐富的館藏、還有許多驚人的民間私人收藏,在老一輩逐漸凋零的情況下,這些寶貴的文化資產倘若無人繼續關注實在非常可惜。目前大多數台灣古董商還是以傳統商展方式為其主要的買賣模式,確實很難引起年輕世代的興趣,認為那都是老古板的人在玩的東西,很沉悶無趣;除了我們從小缺少美學教育之外,導致年輕人對美學缺乏認知,不懂得如何去欣賞、理解這些古文物。

這些年台北故宮展覽的質量及內容已經慢慢提升,加上努力經營網路社群媒體吸粉,希望縮短與年輕世代彼此的距離,讓年輕人逐漸有好奇心,甚至產生興趣去看展親近文物,這是一個可以努力的方向。此外,固然每個人的審美能力不同,但透過舉辦不同形態的展覽模式,讓年輕世代自己發現美,也是一個可行的方向;或許可以選擇適當的主題,以及顛覆傳統形式的展覽模式,思考如何讓展覽更具有可看性;古董商需要摒除買賣優先的心態,以年輕人的角度切入,利用多舉辦趣味性內容的導覽及講座、輕鬆的茶酒咖啡分享會、甜點輕食座談等年輕世代較喜歡的方式,在這些活動中適當的融入文物,令文物不再讓人覺得高不可攀,如此潛移默化引導年輕人親近文物、進而發現文物之美、然後產生興趣,最後使藝文活動成為日常生活的一部分,也許能夠慢慢改變目前這種斷層的狀況。

我自己常去大陸、香港、日本三地,並觀察這些地方。日本和我們一樣,看展覽的族群以中老年人居多,古董商除非是繼承家業,也很少見到年輕世代,下一代對父輩留下的收藏大多沒有興趣;大陸、香港則不然,除了繼承家學淵源的二代,更多的是80、90後甚至00後的從業人員,很多人努力經營自己有興趣的文物項目,而且經營的有聲有色;一部分更是具有國際觀,甚至在國際拍場上競拍已成為日常;還有一部分是具有專業背景,美院畢業從事藝術創作,將創作掙來的收入投入喜好項目收藏,這些年輕人審美很強,結伴看展早已成為社交生活習慣,對文物有自己獨到的理解,假以時日必定成就非凡。坦白說,如果我們再不積極改變,差距只會愈來愈大,屆時只能看著大陸繼續發展市場,一路絕塵而去,而台灣只能眼看著文物一直外流,逐漸被邊緣化,最後消聲匿跡。

林奕良收藏

CANS藝術新聞:最後,您對自己的文物藝術策展定位與未來期許為何?

Bryan:真正讓生命閃閃發光的,未必是職業、成就、財富,反而是那些微不足道的小事,才能走進人們的心裡,點滴滴累積形成了生命過程中難忘的美好風景。我衷心感謝在展覽中每一位前來參觀的嘉賓,尤其是年輕朋友們,無論在導覽過程中積極提問,進而互動交流引起興趣;或者掏盡身上每一分錢購買書籍只為了學習新知,每每都讓人內心欣喜感動萬分。是的!這就是展覽的意義,也是策展人存在的價值。

在經歷策劃過這三檔展覽之後,我竟然像是患了策展上癮症似的,內心隱隱期盼每年都有機會學習策劃各種不同類型的展覽,不僅能夠協助展覽方達成想要的目標,還能持續推廣更多藝術美學,更能認識許多新朋友。這以上種種好事都讓我深深覺得,策展是件很有趣而且非常有成就感的事。

最後,策展其實是一項高度團隊合作的工作,無法預期的突發狀況很多,需要持續溝通協調,提出合適的解決方案,達成一致共識,讓進度按照規劃如期執行下去,進而達成原先大家一起設定的目標;這工作真心有助於持續精進待人處世方面的修養。策展人就是襯托紅花盛開的綠葉,不需要搏取虛名。期許自己每一次都能更加成熟成長,能夠愉快勝任展覽方與參觀者之間的橋樑,吸引更多喜好藝術的年輕人參與進來,在欣賞推廣藝術美學的漫漫長路上,結識更多的同好,一起結伴走下去。

林奕良收藏

-1.jpg)