《CANS藝術新聞》與《拍賣年鑑》資料庫再度製作【高古玉100專輯】,將高古玉器細分為:「新石器時代篇」、「商周篇」、「春秋戰國篇」、「秦漢篇」四篇。6月號的「新石器時代篇」收錄龍山、紅山、良渚和石家河等文化期的珍貴古玉。11月號「商周篇」。12月號「春秋戰國篇」與明年1月號的「秦漢篇」。本期也及時收錄了香港佳士得11月29日剛又締造不少紀錄的【太一精魄 ─ 藍田山房舊藏古玉】 專場。

12月號「東周-春秋戰國篇」(西元前770年至公元220年)這段近500年的漫長歲月,是中華文明轉型的重要進程。政治上周室衰微,各個諸侯國興起,從春秋五霸到戰國七雄的合縱連橫;思想發展上更是進入空前的黃金時期,孔孟思想、道家、法家、墨家各種新思維的百家爭鳴影響至今。周公制禮樂,到春秋戰國時期群雄割據,禮樂崩壞,孔子提出了「君子比德如玉」之說,這是儒家為「玉」賦予的新的象徵意義。玉代表著道德、人文修養、高尚品德的最高境界,影響了整個華夏文明。此時期重要里程碑,是工業發展由青銅時代開始進入了鐵器時代,玉器製作也進入另一階段,與新石器時代、商周﹙西周﹚有著極大的變化。在器型上不再只是新石器時代簡單拙樸線雕的琮與珠串、片狀配飾器,商周時期的玉製刀、琮等禮器。春秋戰國乃至秦漢玉器時期工藝發展相對成熟,品類變得非常豐富。玉器上不僅有非常繁複華麗的造型與紋飾,立體動物圓雕也非常寫實,這段時期的古玉深受收藏家青睞,只要拍賣市場上有精品出現,屢屢創下亮麗紀錄。

本期的「春秋戰國篇」特別邀請雲中居張偉華,以他多年的實戰經驗為讀者解析高古玉器的市場現況,並一起回顧市場上曾出現的名品名件。

排名統計時間截至 2024/11/30

黃玉瑞獸玉珮飾

東周

S 蘇富比 2019/04/03 Lot 3620

22 cm

HKD 26,575,000

龍形玉珮 戰國晚期

C 佳士得 2021/12/03 Lot 2713 L 9.1 cm

HKD 15,250,000

玉透雕龍鳳紋珮

戰國晚期 / 西漢早期

C 佳士得 2021/12/03 Lot 2723 L 10 cm

HKD 6,850,000

收藏古玉

我用了30年來等待它的市場價值

田本芬 / 台北專訪

CANS藝術新聞: 2016年香港邦瀚斯為已故收藏家何太太舉辦「溫玉物華-奉文堂藏中國玉器」遺產專拍。您與何太是多年好友,據悉拍賣前您為這場專拍提供了許多建議,所以近十年這波古玉風潮也與您大有關係?

雲中居張偉華:2016年倫敦邦瀚斯的Colin Sheaf打電話給我,希望我能幫忙整理何太太的這批古玉收藏,因為何太太生前曾交代,務必請我幫忙整理。當時我主要將比較有疑問的古玉挑出來,再由我口述,邦瀚斯的專家來整理資料。預估價則是由邦瀚斯來訂,因為這批古玉是遺產拍賣,家屬希望能夠全部賣掉,所以我建議邦瀚斯不要訂定太高。結果他們訂的實在太低了,有些甚至比當年何太的買進價還低得多,但這個低估價策略起了效果,那場真是拍瘋了。不僅預展時就已經十分熱鬧,拍賣當天我好不容易上了太古一期寫字樓的電梯,電梯門一開驚見裡裡外外整場爆滿;沒想到玩古玉的人口竟然這麼多,不僅幾位大買家都在場,現場還有許多30來歲的生面孔。據說這場專拍創下了連競標牌號都不夠發的紀錄,盛況實屬罕見。 拍賣場的訂價是門學問,訂價低的好處就是人人有機會舉手,氣氛容易被帶熱;訂價太滿沒人舉牌未必能拍出高價;所以怎麼熱場,怎麼營造現場競爭的氛圍是很重要的。我向來認為只要在正規的拍場裡面,是不用擔心訂的低會被吃掉。

千禧年後香港拍場以明清白玉為主,何太太這場「奉文堂」專拍的橫空出世著實亮眼,是東方第一場那麼有系統,高質量的古玉拍賣,所以大家對此期望又很高,最後創出不少高價品,證明何太太對古玉的確是獨具慧眼!

這場以後古玉的熱度沒有曇花一現。接棒奉文堂的是2017、2018年兩場「養德堂」專拍。「養德堂」收藏家楊俊雄醫師已過世幾年,那時我受家屬委託處理他的古玉收藏,再接下來就是我連著四年的「古玉四部曲」了。首部曲文化期玉器拍賣雖然碰上了2019年香港整個社會動盪,但拍賣成績是不錯的。第二、三部曲則是在2020、2021年的疫情期間,遇上全世界一件從來都沒有經歷過的大事。雖然現實環境如此艱辛,但我是講信用的,所以拍賣還是照常舉辦。古董是很講眼緣的,拍賣時連我自己都去不了香港,朋友笑稱,這或許也是件好事,打槍的人都去不了!在這種情境下拍賣結果是好是壞事先沒有人能預知,拍後總體成績還是讓人滿意的。大家看這批收藏整理得不錯,還能有系統斷代分類;其實這批玉器來之不易,是我自90年代慢慢積攢下來,收藏了將近30年市場才又火了,所以很多事情來的早不如來的巧。

螭龍紋璧

戰國

PHK 保利香港 2016/10/04 Lot 3344

D 8; D 4.1 cm

HKD 4,720,000

白玉紅沁組玉佩六件一套

戰國 - 西漢

HGD 中國嘉德(香港) 2024/10/07 Lot 1126 尺寸不一

HKD 4,680,000

CANS藝術新聞:在您組織多場高古玉器專拍中,像是2017、2018年為已故收藏家楊醫師組織的「養德堂珍藏古玉器」專拍,還有連續四年您個人收藏的「雲中玉筵-亞洲重要私人古玉珍藏」古玉四部曲,都是大獲成功,也讓古玉市場持續保持著熱度。此其中有什麼難忘或有趣的人與事可與讀者分享?

雲中居張偉華:楊醫師「養德堂珍藏古玉器」專場時,大家還不知道是我組織這場拍賣。2019年我拍完第一場,當時拍到快兩點,朋友說有差不多20位年輕朋友想認識我。我說可以呀!那麼我來請大家吃個便飯。沒想到竟然來了四、五十人,還好酒店餐廳我很熟,便拜託廚子加班為每人做份套餐,這樣大家可以邊吃邊聊。這次餐會有九成我不認識,而且是從沒見過生面孔,絕大都是30來歲年輕人,一群古玉愛好者,一群新血,大家聊起古玉都是滿腔的熱情。慢慢的這幾年交流多了就逐漸熟悉,這些人有人還在繼續買,也有些人買了一次就離開。

聽說「古玉四部曲」這四本拍賣圖錄在網上賣得很貴,因為現在圖錄都印得不多,洛陽紙貴了!「古玉四部曲」是比較系統化古玉專拍,這是我累積快30年的成果,這種以古玉斷代的拍賣專場做法我應該是第一人。1995年、1999年臺北故宮前後舉辦兩次「群玉別藏」大展,收藏家做過大展或是出版個人收藏輯後,一般來講收藏的力度就會減弱,因為他們的藏品已經藉由展覽或出版做了一次整理與總結,但展覽前想補強自己的收藏力度會是最強的。1999年展覽後當時民意代表在媒體上放話,黑函滿天飛,指控臺北故宮展出假古玉,濫編預算買假古玉。輿論上造成了一些爭議與不好的影響,也重重打擊了正熱的古玉市場,有些藏家因此都沒有信心了。事隔多年,我只能說,整件事情是由非專業來質疑專業,非學術來硬槓學術。夏蟲不可以語冰,當年對於有質疑的玉器我一概回收,從此也不再做古玉生意,自己做個收藏家,對這批玉器我是有信心。許多事情經過時間的沉澱,真理越辯愈明;隨著不斷的考古發現與學術研究的推進日益成熟,現在整個華人圈有這麼多的學者、收藏家認同我的這些收藏,市場也給了非常正面的回饋,來驗證當年的事情孰是孰非。塞翁失馬焉知非福,真所謂禍兮福所倚,福兮禍所伏。

青玉鸚鵡 戰國

HGD 中國嘉德(香港)

2020/10/10 Lot 478 H 2.6; W 1 cm

HKD 4,366,000

白玉猴 戰國

HGD 中國嘉德(香港)

2021/04/21 Lot 536 H 2.3; W 1.2 cm

HKD 2,360,000

CANS藝術新聞:中國藝術市場正面臨世代交替,尤其明顯的是老藏家的專拍排隊釋出。每場老藏家專拍都代表著一個舊的收藏世代結束,新時代的開啟。可否聊聊90年代的古玉市場?這些老藏家對於收藏的熱情與風範?像是台北故宮兩次舉辦的「群玉別藏」大展。

雲中居張偉華:當年是這樣的,20、30年代的古玉大多就去了歐美博物館,老外很重視這些數千年前的文明,當時大多是一些生坑的古玉。80、90年代香港市場開始出現古玉,我也是那個年代進入香港,臺灣的收藏家對這些古玉非常有興趣,無論是便宜還是貴的都有許多人喜歡。那時候的客人比現在要多幾十倍,非常火爆,我每週都要去一趟香港,回到台灣到了週六日急著來公司看東西的客人起碼都有20多位,後來成為有系統的藏家也有幾位。

香港市場上流通的古玉,估計臺灣藏家買掉了85%。台北故宮秦孝儀院長看見民間收藏風氣這麼火熱,尤其是在古玉和佛像雕塑方面,一些藏家的收藏水準都很不錯,所以由台北故宮邀請藏家,舉辦了「雕塑別藏」與「群玉別藏」這兩檔展覽。「別藏」指的就是來自民間非故宮所藏,當時我也給秦院長推薦幾位藏家。古玉和佛像雕塑這兩項都是台北故宮較弱的板塊,秦院長能以如此開放的胸襟在台北故宮舉辦大型民間收藏展,他的專業眼光與魄力令人欽佩。另一個空前絕後就是時代的眼淚了,「群玉別藏」幾乎是匯集了當時十幾位台灣古玉收藏大家收藏之菁華,能在故宮展出自己的藏品這對於收藏家來講是多麼大的肯定,與莫大的榮譽。那時藏家們都正值壯年身體健康精神朗潤,共襄盛舉下,這也是台灣收藏圈最蓬勃最具活力的輝煌光時刻。養德堂、藍田山房、金華堂主人等都是我的老朋友。熟悉我的朋友都知道,我早已不做店面生意了,都是朋友來公司聊天,這麼多年來我週日開門只為一位朋友,就是楊醫師。他每週日下午準時出現,我倆也沒有生意就是聊聊天。而今秦院長早成仙了,多位老友都已經雲遊天界,基於多年的信任與交情,或多或少我也替他們最心愛的收藏安排找到新的歸宿。古物有靈也看多了人間聚散,因為古董,在茫茫人海中大家的生命有了交集與這些美好的回憶。

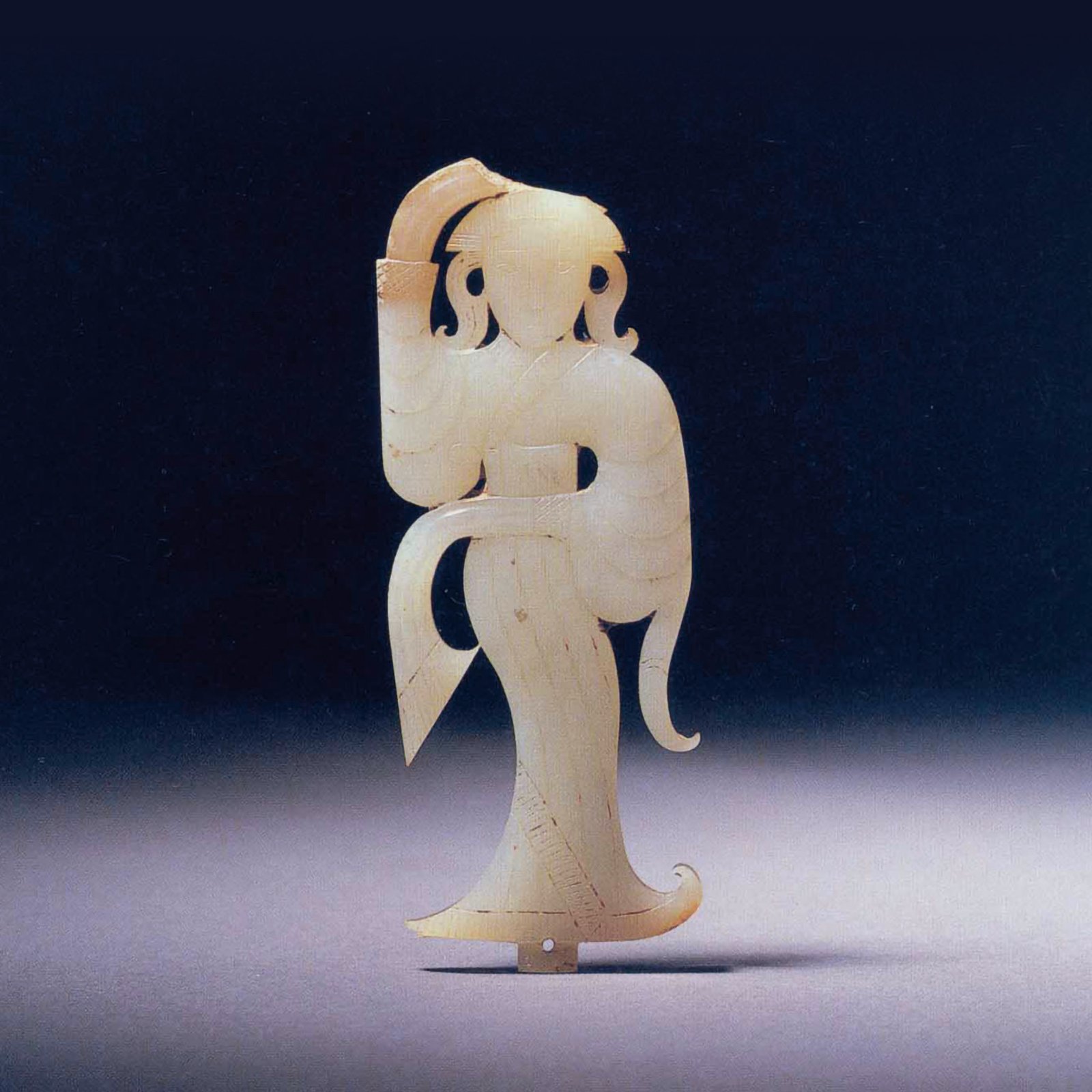

白玉舞人珮

戰國

C 佳士得 1994/12/01 Lot 116 8.3 cm

USD 299,500

CANS藝術新聞:隨著這些年來更多的研究整合,古玉的真偽似乎更說的清楚。尤其是近幾年不少古玉大展,像是2016年北京首都博物館的「五色炫曜-南昌漢代海昏侯國考古成果展」、「王后、母親、女將-紀念殷墟婦好墓考古發掘40周年紀念展」,到最近南京博物館90周年集合四十餘家文博單位、博物館精品的「玉潤中華-中華玉器的萬年史詩圖卷展」,及武漢盤龍城遺址博物院「玉神-石家河玉文化特展」,皆展出大量精美的單一墓穴或是集合多家博物館整合的高古玉器,古玉的學術研究到達新的高度。這對古玉收藏市場有什麼影響?

雲中居張偉華:這幾年一直有大墓挖掘出來,像是徐州楚王墓、漢代海昏侯墓、南越王墓、商朝婦好墓等。尤其是這幾年中國博物館舉辦的大型展覽更是經過嚴謹的學術梳理,所以現在學習玉器人是最幸福。以前是很難的,為了去看20,30年代出土的古玉我跑遍美國各大博物館,美國東岸華盛頓國家藝廊,克里夫蘭博物館,波士頓美術館、哈佛大學美術館等。因為兩岸故宮的古玉都是幾百年前出土盤過的熟坑,這跟近年出土的生坑古玉有很大的不同。要印證古玉,近年考古發掘是最清楚的。

年代是一個縱向、區域是一個橫向,中國大陸攤開地圖這麼大,同一個年代不同區域文化不同。最近這一兩年像是南京博物館集四十餘家文博單位菁華舉辦大規模的「玉潤中華」展,將歷朝歷代各個坑口的古玉同時展出,除了大飽眼福外,也提供了非常珍貴的學習經驗。清華大學也展了幾次玉器,還有幾次在香港回歸展,以及婦好墓、河南商丘博物館和臺北中研院的商朝玉器等等。能利用博物館藏品做比對是最好的,90年代研究買東西大多憑經驗法則。不過也有好處,當年因為大家對這些玉器搞不懂,也沒有網路;現在的資料最齊,科技也先進,所以高仿技術也是最厲害的。有許多玉器光看照片不容易分辨,沒有上手是很難判斷的。

白玉龍鳥神人珮

東周戰國 / 更晚

S 蘇富比 2024/04/04 Lot 586 H 4.7 cm

HKD 1,778,000

CANS藝術新聞:春秋戰漢的玉器與文化期玉器在工藝上有非常大的不同。自1988年廣州南越王墓博物館對公眾開放後艷驚收藏界,這類有「工」的古器自90年代迄今的熱度不減,價位也是最高的。您如何看待玩玉質皮殼與玩刀工這兩個大類的市場接受度?

雲中居張偉華:南京博物院用「玉潤中華」作為展覽名稱,中國人講究「珠圓玉潤」,珍珠要「圓」,玉要「潤」。「潤」這個字老外不太能理解,在我看法的玉器的「潤」就是有生命力,貌似硬,但是看起來觸摸起來手感卻有點軟的感覺。所以玉不是講究顏色要多白,但質地不潤是不行,很難去講其中的礦物質成分。

「工」當然很重要,玉只是材料,「工」才是藝術表現。許多人認為春秋戰國、漢代的「工」是最好的,但我不認為好的「工」就一定是很複雜的表現。每個年代都有其工藝特色,從文化期到春秋戰國發展到漢代,工具從新石器時代到青銅時代、鐵器時代,經過了幾千年,漢代在工藝的成就上的確到達一個高峰。文化期玉器造型與線條相對單純,但是單純並不是不好。文化期玉器所蘊含所傳達的是一種極為純粹的精神象徵,這種精神性表達的力量更強大,像抽象畫一樣,它的線條是非常簡潔到位的。

嵌銅錯金玉匕 戰國 / 漢

BO 邦瀚斯 2016/04/05 Lot 40 H 20 cm

HKD 1,720,000

CANS藝術新聞:就您的觀察,目前活躍在市場新一代的古玉收藏家有甚麼特質?新一代的審美、收藏理念跟方向與老藏家同異之處?還有可能出現系統性收藏家嗎?

雲中居張偉華:中國古玉收藏家的地域性很強,以區域化分的話大致分為幾塊,北方的收藏家喜愛紅山文化。南方像是在良渚文化遺址的杭州一帶,收藏家偏好精緻的古玉,收藏自然以良渚文化為主。河南一帶是殷商文化的發源地,這裡的收藏家偏好高古商周玉器。到了沿海的廣東包括香港也是古玉收藏的重鎮,90年代開放的廣州南越王墓博物館,建立在廣州南越王墓遺址,當年非常轟動。老廣東藏家喜歡把生坑古玉盤的油油亮亮。這裡的群眾基礎和90年代臺灣收藏家,都是面對整個古玉市場,海納百川所以什麼都買。串聯起來,玩玉的人口真的多到無法估計的。而且玉器最好玩是價格空間大,幾萬塊能進場,上千萬的古玉也有人玩,在任何區間裡都可以玩到真的古玉,享受收藏的樂趣。我這幾年的觀察與接觸,這批80後的新藏家大約40歲左右,他們學習能力強,具有財力,更具備高度鑑賞能力,不太需要倚賴專業經理人;而且有社團學習做研究,知道什麼玉器是重要的,對古玉認知理解力也強所以敢下手。骨董藏家的養成是很不容易,是需要時間與經驗的高門檻,所以這批年輕藏家的出現,也為收藏發揚中華玉器文化種下一顆種子,這也是我最欣慰的事情。 審美觀是建立在每個人教育成長過程,像飲食習慣有人好甜有人好鹹,但是真正好的藝術品看法會形成共識。古玉這波行情跟90年代那波不一樣,這波新藏家更關注文化期的精美玉器。或許因為明清收藏市場發展已達到巔峰,新世代藏家開始轉往向文化溯源,知識暨審美上更追求歷史性、藝術性、精神性的高古文物。對應瓷器市場清三代瓷器不再獨大,宋瓷得到更多的關注,這都是相關的。

我會建議新藏家不要急著買,先培養自己的知識與眼界,多看些書多去博物館看看所謂的名品名件。好的藝術品沒有古今中外之分,在當時就是珍貴的,沒有在古代不好現在就變成好的。好的藝術品一定是能創新的,就像古玉的發展,也隨著年代每一代都有加入新的元素。

但出現系統性收藏家在未來是比較難的。當年有基金會想成立美術館,我給他們的觀念是:在真品的前提下有兩種東西要買,一是重要的精品,二是典型器。典型器就具有時代的代表性。典型器不一定貴,這跟市場不完全相關。這30年藝術市場飛騰,古董的價位早已過了低的基期,現在要成為系統性收藏家的門檻很高,這需要有很大的財力、眼光,可以信賴的專業經理人,以及對想收藏項目要有很堅實的信仰與耐心,這種養成比我們那個年代,難度又更高。

青玉瑞獸珮一組五件

戰國

C 佳士得 2017/05/31 Lot 2712 尺寸不一

HKD 1,980,000

白玉帶沁鏤雕龍紋劍飾一套四件

戰國

HGD 中國嘉德(香港) 2024/04/06 Lot 212 the largest L 8 cm

HKD 2,700,000

CANS藝術新聞:骨董市場精品釋出的市場週期很長,古玉市場目前的「三十年大換手」是否已近尾聲?您認為未來的古玉市場價格會再有突破性的飆升嗎?

雲中居張偉華:收藏是這麼回事,古董也有所謂的流行,以前古玉是玉器收藏的主流,後來流行明清白玉、宮廷玉器,現在古玉又上來了。流行只是一時,重點在於器物的本質夠不夠好。相對於兩河流域的一件小石獅都拍出5000萬美元,我認為高古玉器的價位並未真正到達最高峰,應該還有很大的上漲空間。以前秦代一個和氏璧要換15個城池,或許這只是個象徵性的故事,但足以見得對玉在中國人心中看得有多重。古玩只要合理的價位買到好的東西就可以,至於能不能賺錢就得靠時間,必須要等待,例如我收藏的古玉用了30年來等待。為什麼古董又叫做「古玩」呢?因為這是用來陶養身心,用來學習,用來「玩」的,所以自己喜歡是很重要的。如果想做投資,其他的理財管道可能速度更快些,收藏的價值不就是知識的認知與時間嗎?

鏤雕龍鳳紋玉璜 戰國中晚期

C 佳士得 2021/12/03 Lot 2740 L 11.8 cm

HKD 3,500,000