![]()

北京保利今秋延續致敬·收藏的業務理念,啟承宋元,下至明清,搜尋繁華如〈清乾隆 御製洋彩胭脂紅地軋道通景「八仙慶壽」江山一統尊〉,靜謐如〈南宋 龍泉窯青釉弦紋連蓋梅瓶〉,元代青花重器,元明清三代漆器代表作,可謂大觀。

拍賣行在中國藝術品市場中扮演的角色不僅是專業度與拍品徵集能力的綜合體,更是市場前進中最有力的推手。疫情時代持續三年的「市場內卷」與諸多因素的匯集,使2023年中國藝術品市場逆水行舟,比起市場資金,《CANS藝術新聞》更加盼望市場信心的提長,本季北京保利拍賣除呈現全品類的廣泛包容外,更具有市場重建的意義。《CANS藝術新聞》本期封面故事為藏家遴選今秋保利重要器物稍作介紹,並一同期待即將到來的藝術饗宴。

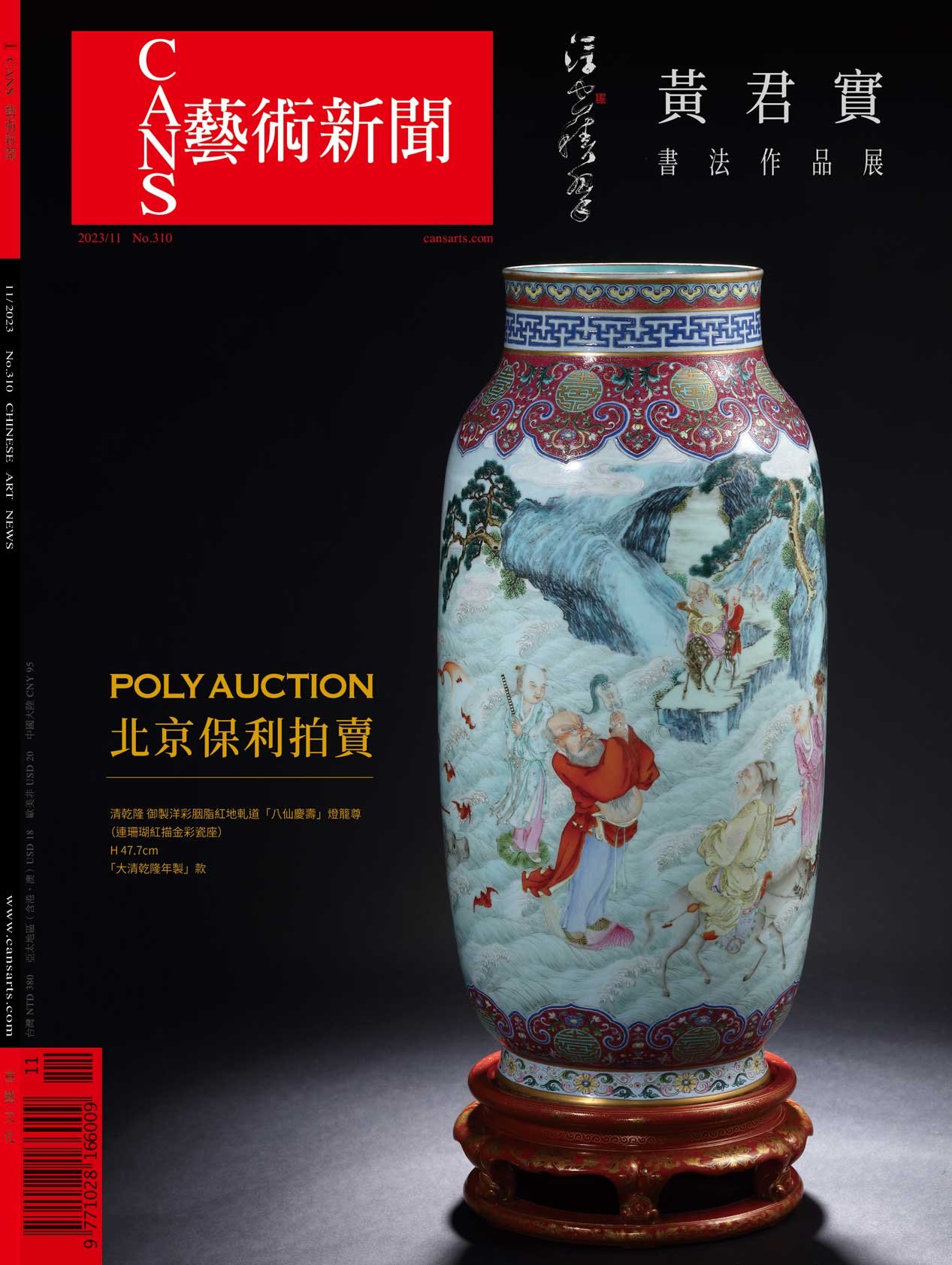

「大清乾隆年製」款

H 47.7 cm

八仙渡海,天子萬年

——清乾隆 御製洋彩胭脂紅地軋道通景「八仙慶壽」江山一統尊(連珊瑚紅描金彩瓷座)

乾隆一朝,督陶官按節慶,將吉祥時令紋樣施畫於瓷,以貢宸賞的作法漸成慣例。如年節時常用「歌舞昇平」「百子嬉春」,端午多為「天中麗景」「艾葉相符」,中秋若「丹桂飄香」「龍舟競渡」等,每每不同。其多設洋彩繪畫,亦用青花、鬥彩等,乃常於頸肩、脛足等處鋪飾色錦地番花數層,至腹部大段留白,通環各色吉祥場景於上,寰轉徐徐,如長卷橫展,所採諸色交映,間金其中,繽紛明耀,備極華麗。而為獲得更豐富的元素運用和繪畫細節,需要更大的繪畫空間,故造型上以中腹面積較大的各式瓶、尊為主,且尺寸愈發宏偉,饒前代所不逮。

本品所飾即如上述,系以八仙為主體,而於頸肩、脛足鋪設洋紫色軋道錦地番花,欄作如意雲形,內團金壽字,燦然鮮麗。其瓶腹長直,通體以淡青彩罩地,畫作海天一色,上游流雲逶迤,下陳青水白浪,鋪疊細密,奔湧通環。海中置一山崖,有南極仙翁乘鹿而來,復設八仙紛至,皆浮清濤,持法器,作恭賀之姿,以慶長壽。

所謂「南山不朽,天子萬壽」。為皇帝賀壽而祝寓天命之悠長,是宮廷藝術經久不衰的主旋律。以八仙或至群仙,為南極仙翁、西王母等慶賀壽辰的形式,原自民間,至晚已於南宋成型。經過數代的更迭、演繹,「八仙」在社會上形成了獨特的信仰,具有豐厚內涵而深受民間推崇,該風氣極大地影響了宮廷文化,如宮廷戲劇中常可見到八仙的身影,各色形象亦常見於明清宮廷造物之中。歷代圍繞八仙的不同排列與傳奇故事等展開的作品盈車充棟,並在裝飾紋樣上逐漸固化為幾種形式,「八仙渡海」即屬其一,也是「八仙」最為主流的構設形式之一。實際上,「八仙渡海」在道教與文學作品中具有不同的緣由,如元雜劇《爭玉板八仙過滄海》,作者以八仙自蓬萊山牡丹會上,渡海回往西池仙境途中,藍采和被龍太子奪去玉板為主體而展開,至明代吳元泰著小說《八仙出處東遊記》,則變為八仙系自西王母蟠桃會上歸來。然無論如何,明清時,「八仙渡海」已經與祝壽活動緊密的聯繫在一起。 乾隆御製洋彩以精湛的畫技和高超的工藝,將「八仙渡海」的運用推向又一高峰。就清宮檔案所見,乾隆洋彩八仙諸器多進於萬壽節貢,顯示出同類作品與高宗壽辰慶賀的關聯。本品之器體高大,器腹平坦,給予陶工以較大的繪畫空間。其構設之八仙身姿高大,寫影細膩如真,描染層疊,合色紛然,所繪面目尤為精湛,參用西法,明暗凹凸有致,宛宛如神。諸飾所敷設色料精純,鮮麗明潤,諸彩配運極為協調,純然平健。除卻人物,器身的樹石、山水、海浪的洋彩描繪亦獨具特徵,富於光感與景深層次。 在乾隆帝與眾臣合作的《燕九日聯句》中,曾有「仙源自昔溯鍾離」一句,其旁注:「道教自東華少君授漢鍾離權,傳唐呂嵒分為二宗,處機為北宗七真之一」。由此可見八仙之中,以漢鍾離為尊,視之道教正統。再觀本品器身所繪人物,亦是鍾離最具神采,與元代佛畫大家顏輝所繪《李仙像》的開臉相似。此外尚有乾隆帝所作七言律詩《題金廷標醉八仙圖》、《題任仁發張果仙蹤圖》、五言律詩《呂祖洞》,可見其對八仙題材的喜愛。

右/ 清乾隆 洋紫地洋彩八仙渡海一統尊

台北故宮博物院

殊別之處,在於所繪諸仙除手持法器之外,亦或踏或乘於各物,若漢鍾離腳踏蓮瓣,韓湘子足浮荷葉,又鐵拐李駕牛,曹國舅踏魚,何仙姑乘鳳,呂洞賓浮槎,藍采和踏蟹,張果老騎驢。如此豐富的元素構設來自於各作品中對八仙渡海情節的描寫,這在其他以「八仙渡海」為主體紋飾的乾隆御製洋彩瓷中較為少見,上海博物館藏一例乾隆宮粉地洋彩吉慶萬年渡海八仙八方尊,繪飾細膩入微,毫髮真爽,隆貴照人,所設之八仙即各乘物不同,除韓湘子所踏為烏鯉外,餘與本品基本一致。就工藝及款識特徵而言,或較本品燒造稍早,見錄於周麗麗,《上海博物館藏品研究大系:清代雍正-宣統官窯瓷器》,頁85,上海,2014年;與上博館藏例極為相仿者,則見釋於中國嘉德,2006-06-03,Lot.1718。二者或原曾為一對。又一對例,作壯罐形,肩、脛環洋紫色錦地番花,亦作如意雲形,與本品相仿。其器腹通身繪畫濤水八仙,並乘物渡海,所踏諸物與本品一致,但形態不同。此對例飾紋繁復,曾屬Gordon Getty珍蓄,後釋於Sotheby’s NY,2009-05-17,Lot.2611;再一近例,與前述Getty所藏相近,但裝飾細節更為凝練,邊飾以宮粉為地,嫩麗如春風拂人,八仙用色亦甚鮮潤,源自法國軍官Léon Bartholin舊藏,釋於Sotheby’s HK,2016-04-16,Lot.3611。

本品之身姿高挑,造型設計形似燈籠,清宮檔案通常將近似造型載稱「一統尊」。如乾隆三十六年,萬壽節前伊齡阿進有「洋彩八仙祝壽一統尊」成對。另有加蓋者,則稱為「壯罐」或「蓋罐」,但在主體造型上的區分細微。如乾隆五十九年福英貢進「宮粉地洋彩八仙慶祝蓋罐成對」,所指或既與前述Getty例相仿。與本品造型及紋飾皆相近者,可見一對例,源自清宮舊藏,八仙繪畫細真,描染技法與本品相似,構圖亦甚彷彿,但八仙憑雲踏浪,未乘坐騎,且南極仙翁自空中駕鶴而來,見藏台北故宮,編號故瓷017239/01723940。再一例,現藏北京故宮博物院,尺寸稍矮,長頸,撇口甚侈,頸、脛鋪陳松綠地番花,器腹環畫八仙慶壽,諸仙或置於瑤池之岸,上有西王母乘鳳所來。八仙繪畫身姿稍小,但構設細膩,見刊馮先銘、耿寶昌等,《故宮博物院藏清盛世瓷選粹》,頁283,北京,1994年。此類將八仙分至於王母、壽翁駕下的構圖,亦可稱為「八仙拱壽」,這增強了「長壽」祝寓的牢固感。而如本品之偉碩而細膩,其獨特構圖尚為僅見,且隨奉乾隆款抹紅釉金番花瓷座,亦屬僅有。

本品底貼「崇禮進十五號」黃簽,揭示出本品的顯赫來源。查清宮檔案之《光緒二十年十月二十六日慶典進貢瓷陳設賬》,內第十五號錄為「崇禮 進十五號 五彩八仙慶壽瓷瓶一件(隨瓷座)」,與本品對應完全一致。崇禮,字受之,蔣氏(或作姜氏),內務府漢軍正白旗人。咸豐時原任清漪園苑丞,因受文宗嘉獎,升任內務員外郎。後歷任內務府卿、內閣學士、加禮部右侍郎、光祿寺卿。並歷理籓院侍郎,轉兵部、戶部。至光緒二十年(1894),又加太子少保,賞黃馬褂。旋擢理籓院尚書,出為熱河都統。清漪園建於乾隆年間,原本為乾隆皇帝為其生母崇慶皇太后慶祝壽禮而建,「清漪」取自《詩經》,原文是:「河水清且漣猗」。光緒十四年,時任清漪園苑丞的崇禮以兩千萬兩白銀重新將其修繕,同樣意在為掌權的慈禧皇太后祝壽之用,並更名為頤和園。而修繕之後的光緒二十年,適逢慈禧六十壽辰,於宮中大行慶賀,其盛典籌備自光緒十八年(1892)末已開始,諸臣工獻禮繽繁。據黃簽所錄與檔案對照,本品即彼時崇禮進奉慈禧的壽禮。

本品為法國海軍上尉Antoine Laporte先生舊藏,他曾於20世紀初在北京服役,此尊即為Laporte先生在華期間購得,並遠渡重洋帶回至法國。他亦是法國吉美博物館的重要捐贈人之一,曾向博物館捐獻大量藝術珍品。

D 28.5 cm

〈元 青花滿池嬌紋菱口折沿盤〉本品為菱口,折沿,淺弧壁,圈足,沙底泛火石紅色。盤心繪蓮池圖,蓮花、荷葉搖曳多姿,生趣盎然。內壁繪纏枝靈芝紋飾,以八朵靈芝妝點內圓,折沿之上繪以卷草紋,外壁繪一周仰蓮紋。紋飾繁復有致,與發色明艷的青花之色相得益彰,俊秀中見疏闊之氣,堪稱元青花之中絕佳。

本品有別於尋常此類紋飾盤,傳世多見繪「滿池嬌」,雅繪荷塘鴛鴦於盤心,而本品僅以寫實蓮花為飾,於粗獷之蒙元時期,異顯其清雅風骨。相近幾例,可參見伊朗國家博物館收藏,元青花荷塘鴛鴦紋折沿大盤,與本品類似,可作參照,《幽藍神采──元代青花瓷器特集》,上海博物館編,2012年,頁132、133,圖36;另有相關殘片,見於《景德鎮出土陶瓷》展覽,馮平山博物館,香港,1992年,編號161。

D 29.5 cm

〈元 青花蓮池魚藻紋撇口大碗〉北宋末年,宮廷畫師劉寀擅畫魚,或因此造就宋代以降繪魚藻圖之風,自此以魚為題之水墨作品,即使未必俯拾皆是,卻為人所識。當中傳為劉寀筆下者,又以聖路易斯藝術博物館藏《落花游魚圖》最負盛名。魚居水中,不便微察細觀,因此畫魚又較其他禽鳥寫生更艱。憑空想象卻能捕捉箇中神髓,畫得游魚自得,難能可貴。道家經典《莊子》中有載:莊周與儒者惠子就「魚之樂」的機智對辯,膾炙人口。莊子見魚悠游水中,稱魚之樂,惠子反問「子非魚,安知魚之樂?」反覆答辯後,以莊子智答「子曰『汝安知魚樂』雲者,既已知吾知之而問我,我知之濠上也」作結。此後「魚之樂」一詞,成為無拘逍遙的象徵,長久以來對中國文人而言,別具意涵,既是仕宦遙不可及的幻夢,也是隱士看破世塵的人生。

魚藻圖繪製於碗例極其罕有,則繪大盤上相比更為常見,例如繪有鱖魚的玫茵堂舊藏盤,參見康蕊君,《玫茵堂中國陶瓷》,卷2,倫敦,2006年,編號635,售於香港蘇富比2012年4月4日,編號17。另見一例,藏伊斯坦堡托普卡比宮博物館,載於康蕊君,《Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum, Istanbul》,倫敦,1986年,卷2,圖版568。東京出光美術館另藏一例,載於中澤富士雄、長谷川祥子,《中國の陶磁 8.元.明の青花》,東京,1995年,圖版14。靜觀堂舊藏一大盤,器心繪魚,內壁模印纏枝花卉,1987年12月9日在紐約蘇富比拍出,編號256,後再售於香港佳士得2002年4月29日,編號608。

H 14.1 cm

〈元 青花松竹梅蓋罐〉本品直口,短頸,溜肩,鼓腹下收,下承淺圈足。附傘形蓋,蓋頂置圓珠形鈕,造型飽滿,端莊秀雅,釉色瑩潤,胎質細密。通體以青花繪飾,腹部主題紋飾為歲寒三友圖,蒼松虯枝盤曲,傲骨錚錚,冬梅破蕊怒放,歷寒雪而暗香愈濃,兩側翠竹橫欹而出,清秀而又挺拔,寥寥數筆,將其各自特徵表現得淋漓盡致,因松、竹、梅於萬木凋零之際不畏嚴寒,各守其節,高尚品質,被譽為「歲寒三友」,以彰顯堅強不屈的文人精神。罐肩部與蓋邊沿繪卷草紋一周,蓋面繪變形蓮瓣紋,寶珠形鈕繪蓮瓣,仿若花苞出水,玉立亭亭,脛部亦繪變形蓮瓣紋一周。其佈局疏朗清新,筆意酣暢灑脫,青花發色蒼翠妍麗,深入胎骨,兼有丹青之妙,為元代青花器之精品,保存至今,甚為難得。

D 6.5-6.6 cm (12只)

花神杯用唐詩為花做注,皆因康熙帝喜唐詩之故。康熙四十四年(1705年) 三月,將編纂唐詩總集之務交給江寧織造曹寅,並將內府所藏季振宜《唐詩》一部發下,作為校刊底本,至次年十月,即編成《全唐詩》奏上,囊括唐詩四萬八千九百餘首,共計900卷,康熙帝親為之作序。此時,也恰是景德鎮御窯廠康熙時期官窯燒造第三階段(1705-1722年)之肇啟。在此背景下,故唐詩成為十二花神杯的主題,便情理使然。而雍正、乾隆兩朝琺瑯彩瓷採用古詩做為文字題材,亦為花神杯配以唐詩經典模式之延續。乃為滿清帝王以「盛唐」自況的一種文化創新與文化自信。

【清康熙 五彩十二月花神杯一套】出自瑞士玫茵堂,埃斯肯納齊等著名收藏。十二月令花神杯是康熙御窯五彩頗具代表性的佳作,依月令之數為一套,大小相同。十二隻杯分別以迎春花、杏花、桃花、牡丹、石榴、荷蓮、蘭草、桂花、菊花、月季、梅花和水仙花為主題,一花一月,並配以相應詩文裝飾,素來即被視為康熙朝官窯瓷器之名品。所奉十二花神為:正月迎春花花神壽公主,二月杏花神楊玉環,三月桃花神息夫人,四月牡丹花神麗娟,五月石榴花神衛氏,六月荷花神西施,七月蘭花神李夫人,八月桂花神徐賢妃,九月菊花神左貴嬪,十月月季花神花蕊夫人,十一月梅花神王昭君,十二月水仙花神洛神。《陶雅》有贊:「康熙十二月花卉酒杯,一杯一花,有青花、有五彩,質地甚薄,銖兩自輕。……若欲湊合十二月之花,誠戛戛乎其難。」

H 25 cm

〈南宋 龍泉窯青釉弦紋連蓋梅瓶〉本品梅瓶小口、短頸、豐肩,肩以下漸收斂,瓶身修長,亭亭玉立,且極為難得連有原蓋。整器胎質細膩堅實,胎體較為厚重,內外全施粉青釉,釉層肥腴,略帶乳濁,色澤溫潤,光斂內蘊,類玉似冰,是為南宋時期龍泉青瓷代表釉色。周身與蓋外壁皆飾平行旋紋,規整且有具韻律動態。整器敦實質樸,風韻古雅,體現出淡恬古雅的獨特藝術風格,一展崇尚純凈一色的審美品味。此瓶論器型、釉色、皆屬上乘。此種粉青釉弦紋瓶存世極少,同類於此器型者寥寥無幾,實為異常難得的雋品。

龍泉窯始燒於北宋早期,而南宋龍泉窯瓷質、工藝最佳。南宋中期以後,完全形成自身的特點,以粉青與梅子青釉著稱於世,此兩種釉我龍泉青瓷中最名貴之品種。龍泉青釉實為一種“石灰堿釉”,這種釉在高溫中粘度較大,流動性較小,適宜掛厚釉。有層中含有大量小氣泡和未完全融化的石英顆粒,當光線射入釉層時,釉面會使光線發生強烈的散射,呈現出一種柔和淡雅如冰似玉的美感。

此式弦紋梅瓶傳世極為罕見,僅見寥幾例近似者,一例為1979年松陽縣古市慶元元年墓曾出土六件南宋龍泉窯弦紋梅瓶,後藏於松陽博物館內,其造型紋樣皆與拍品無異,應為同時期所製。另一例連蓋高26.5厘米,原為Robert Bruce藏品,售於倫敦蘇富比1953年5月12日,編號42;後為Eugene Bernat夫婦藏品,又於紐約蘇富比1980年11月7日拍出,編號152;現為香港練松柏律師藏品,展出於香港敏求精舍1985年《中國文物集珍》展覽,編號133。臺北故宮博物院藏有帶乾隆御題詩之龍泉窯青瓷弦紋貫耳壺,故所見裝飾弦紋之龍泉窯作品皆為同品類高級之作。

D 39.3 cm

〈元 剔彩孔雀牡丹紋大捧盒〉造型周正飽滿,通體剔刻紋飾,佈局繁複,但層次分明。蓋盒中間為滿底孔雀牡丹紋,在不厚的浮雕層面上宛轉用刀,刻出多層次的孔雀紋和牡丹紋,色澤分明,自底漆至最上層可見赭、黃、朱、黑多種漆色,是南宋元初漆器剔刻的特殊技法,甚至於葉背、葉面層迭相擁,畫面繁華富貴。但見花團錦簇間兩只黑漆孔雀相對而舞,一立於黑色山石之上,引頸振翅,似在啼鳴,另一在空中回首顧盼,似與其回應,二者體態舒展,狀物有神,周圍紅漆做花,黑漆做蕊,細節層次豐富,邊角打磨圓潤,技藝極為精湛,孔雀與牡丹的造型佈局與同時期青花瓷器紋飾可相參照。頗具特色的還有捧盒的側面纏枝蓮華與口沿的卷草紋,均是元代常用的特色紋飾,亦可作為斷代依據。

D 24 cm

〈明嘉靖 剔彩靈芝壽字龍紋蓋盒〉嘉靖、萬曆時的雕漆,在藝術風格上形成了崇尚繁縟細膩、工巧華麗的新特點,構圖謹嚴抑斂。此蓋盒呈圓形,菱花口,平頂,圈足,此盒樣式自明初永樂時期既有,如清宮舊藏的「明永樂 剔紅撫琴圖八方盒」,本品則為菱花形。整器通體剔彩備紅、綠、黃三色,蓋面中央雕一紅龍騰飛於靈芝之中,龍雙眼圓睜,須發飄揚,雙手高舉「壽」字在頂,身旁靈芝花葉圍繞。盒蓋外側及盒身下腹近足處,各有八開光,雕飾花果紋,紅花綠葉,折枝牡丹與壽桃紋相間分布;蓋、身近口沿處,皆剔雕一周纏枝靈芝紋,足牆飾回=錦紋一周。盒內和底均髹紅漆,盒底中央刀刻填金「大明嘉靖年製」楷書直款,字體端莊工整。此盒紋飾生動吉祥,以剔彩之法表現紅花綠葉,具有彩色浮雕的效果,具明嘉靖朝雕漆的明顯特徵。蟹仙洞博物館坐落於日本上山市山形縣,由生絲企業家長谷川賢三先生(Mr Kenzo Hasegawa,1886-1957)創建。在第二次世界大戰爆發前,長谷川先生專注於收藏日本刀具,直至今天,博物館仍以收藏精美的日本刀和刀飾而出名。他的兄弟、著名收藏家井上昭―先生(Mr Shouichi Inoue)對於中國和日本陶瓷收藏之博物館的建立,及他侄子井上昌平先生(Mr shouhei Inoue)的建議,同時啟發了長谷川先生在 1951年建立自己的博物館並關注中國漆器。

憑藉非凡眼光及獨到品味,長谷川先生於1948至1950年間為其博物館添加了一大部分稀世難得的中國漆器。收藏過程中,他受到了亞洲藝術學者久志卓真先生(Mr Takushin Kushi)及壺中居的創始人廣田先生(Mr Hirota Fukkosai)專業指導,這些中肯的建議在其館藏的精美中國漆器中都被充分的彰顯。

H 70.5 cm

〈清乾隆 剔彩夔鳳獸面紋雙鹿耳大壺〉整器仿效漢代銅壺的造型,沒有過多的線條,大器而簡潔。侈口厚唇,直頸斜肩,碩腹圓鼓,底承圈足,器頸對稱有雙耳,雕作鹿形。器面通身滿工,雕飾繁麗,紋樣眾多,由上而下計有回紋、三角蕉葉紋、雲紋、獸面紋與異獸等。整體繁縟而不凌亂,雕刻深峻而不顯呆板,圖案裝飾效果極佳,展現乾隆時期的巔峰雕刻工藝。

本器內附柱形銅膽一件,也改變了用途,根據詩注:「銅膽器置其中,以盛水育花」一句,說明附加銅膽之後,器物成為插花用器。膽蓋呈弧形凸起,開五個圓形插孔,內膽造型似蓮蓬,孔沿起凸稜。其表面鏨刻冰梅紋,此樣式為康熙時期創製,頗具文人畫風韻。此內膽孔沿加厚,應為明清時期所訂製,台北故宮博物院「瓶盆風華——明清花器特展」中有很多此類樣式的內膽,可資參考。查閱公私收藏,台北故宮博物院藏有一件清宮舊藏的「清十八世紀 剔紅鹿耳獸面紋大瓶」,高69.5cm,造型及紋飾皆與本品相似,應為一對,於動亂時期流失海外。