石雖不言,亦可千言萬語

文 / 那仁仁

圖 / 中貿聖佳拍賣 提供

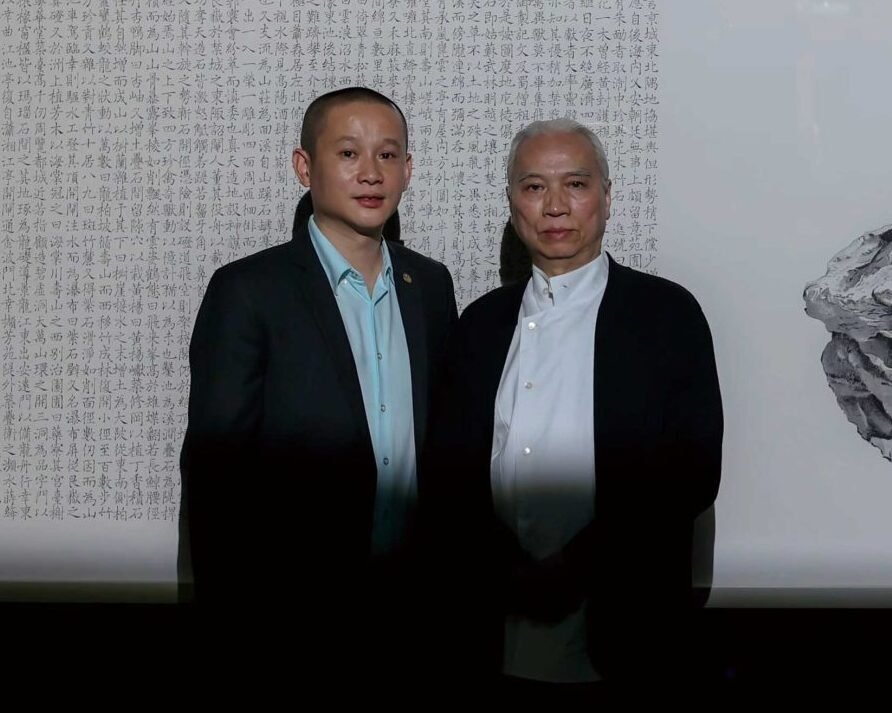

4月22日,北京惠風和暢,【千秋如對——中國古代文房賞石】在聖佳藝術中心隆重開幕。中貿聖佳國際拍賣有限公司總經理薛世清,展覽學術顧問張涵予,唐英學社創辦人、古陶瓷研究獨立學者、英國東方陶瓷學會會員黃清華,以及策展人劉典達依次做開幕致辭。此外,藝術顧問劉丹、學術顧問曾小俊、陳輝等眾多行業內外知名藏家、資深學者等蒞臨現場,賓朋畢至,熱鬧非凡。同步開啟的還有中貿聖佳2024四季·迎春拍賣會預展。

【千秋如對——中國古代文房賞石】共呈現宋、明、清代的靈璧石研山、英石研山或清供、太湖石、昆石等51件賞石佳品。是目前民間收藏文房賞石最具規模的一次展出。正如展覽開幕式現場,中貿聖佳總經理薛世清的致辭:「一石清供,千秋如對。自古以來,賞石便是中國文人精神生活的重要內容。藏家們經年收藏不易,耗費的不僅是財力更是大量精力,藏家憑著的滿腔熱情與熱愛以個人之力為文化傳承做出的貢獻不該被淹沒。」《CANS藝術新聞》專門為此次展覽策劃專題報導這一收藏界的盛事,臻選其中二十件展品的同時,更採訪到本次展覽的策展人中貿聖佳瓷器部副總經理劉典達、收藏家張涵予先生。以下便是本期的採訪報導。

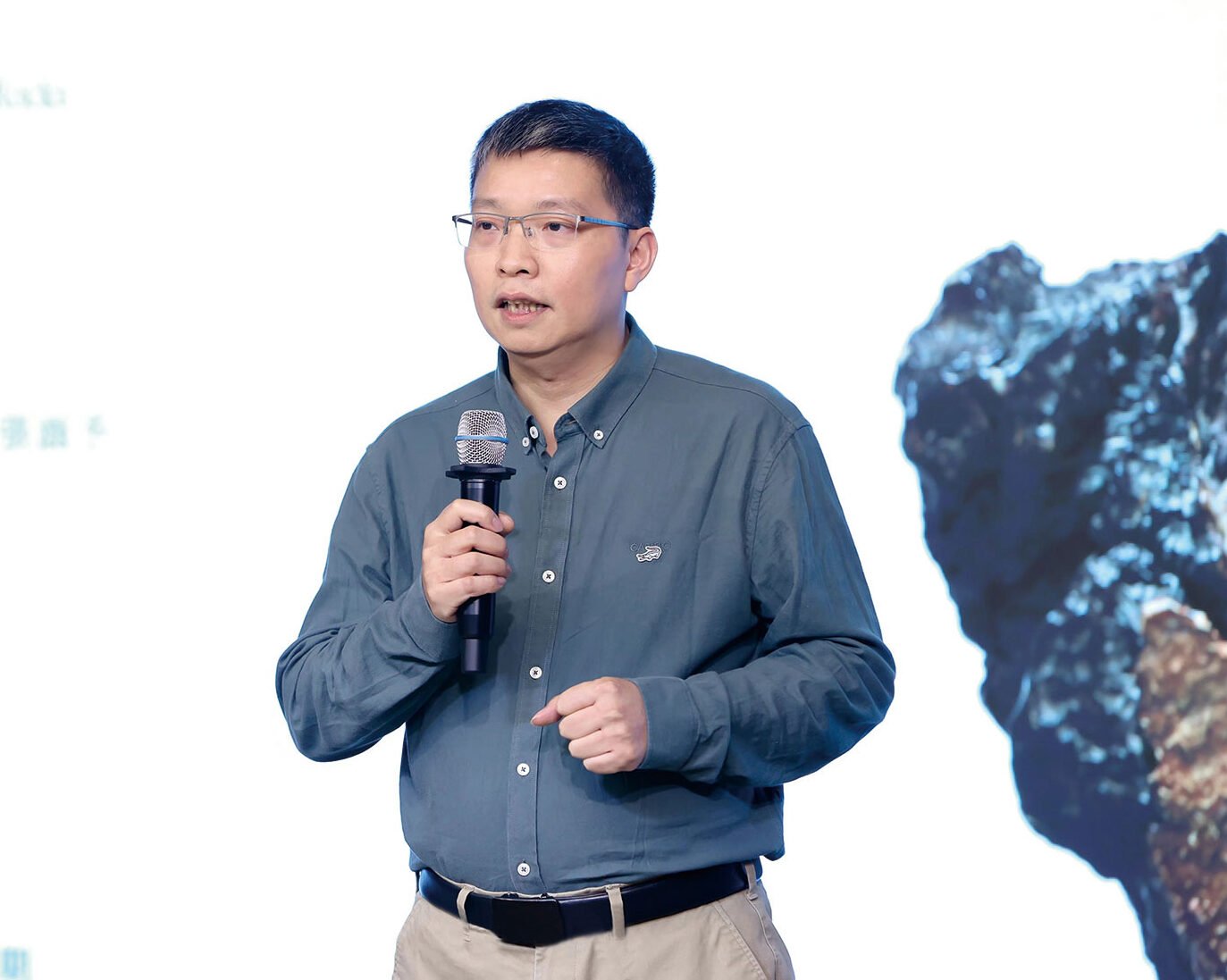

中貿聖佳瓷器部副總經理 劉典達

展覽開幕前,策展人劉典達先生為《CANS藝術新聞》做專門導覽。劉典達介紹:「本次展品共51件,其中有20件是靈璧石,他以年代和石材兩條思路作為展覽動線,進入展場便是靈璧石、英石、太湖石、昆山石的綜合亮相,動線由靈璧石中少見的〈靈璧石宛螺研山〉開場,再由〈宋 靈璧石卷雲〉與〈明 楠木華蓋峰〉交相呼映,一石一木,亦正如千秋如對。在展場的深處,是藝術家劉丹的2022年的作品〈造雲石〉,又是古今東西的一次遙相對應,轉身便是本次展覽中最重要的一件展品〈明 英石「九華」〉,此件由著名的文人石藏家理查.羅森布魯姆舊藏,出版於其著作《世界中世界》當中,後由當代著名藝術家曾小俊收藏。」

劉典新,劉典達兩兄弟,是當今瓷器拍賣界的雙傑。兄弟二人自小都喜歡石頭,受父親的影響,他們兄弟二人也愛好收藏古物,而他更癡迷於賞石。2006年,劉典達在天津買到第一塊新供石,用他自己的話講,「拎回廣東,累個半死」。2006年,一塊老英石,可以賣到20多萬人民幣,當時的一般官窯瓷器也沒有那麼貴,可見當時的賞石收藏已逐漸走進藏家們的視野。劉典達買石頭不拘泥某一派或風格,什麼石頭都喜歡,收藏賞石至今近二十年。2012年左右,劉典達由於工作原因調到上海,此時他更有機會大量的接觸文人賞石。「相對瓷器版塊而言,文房賞石價格是非常低的,因為我喜歡石頭,又工作在拍賣行,比較幸運的接觸到中國南北方的重要賞石藏家,他們對於我這個喜歡石頭的年輕人也多有提攜,讓我得以瞭解中國頂級賞石收藏的脈絡,正是有這些機緣所在,我們才能夠組織這場彙聚南北藏家的頂級賞石收藏展,也是目前公私收藏中最具規模的一次展出。」這場堪稱「豪橫」的賞石展中,劉典達認為很多標注宋至明代的展品,實際上很可能是宋代的賞石,從博山爐到宋代米芾《研山銘》皆可佐證,並在這些展品中尋到軌跡。

這場展覽劉典達說他個人已設想了很多年,但實際籌備時間很短,而且這次展覽的展期僅五天,這是他特意安排的,並表示展覽開幕的同時,會汲取更多學術上的研究意見,在未來出版成書。

當下與古人在審美欣賞角度有不同之處在於,古人更追求于三山五嶽,如展覽中的硯山,或相似非象形的,基本不會追求具象。古人取石有道,是先擇選其千變萬化的天然美態,而其後對石的修治過程,則映射出更為深刻的歷史人文的審美內涵,七分天成,三分治石,終歸於道法自然,天人合一的中國文化傳統審美取向。今人對石頭的審美則趨於原生態, 甚至有青苔最好。劉典達說「石頭都是億萬年的,你為什麼說它老,是一定要有古人的思想在裡面。正如蘇軾詩中所說:天池水落層層見,玉女窗鳴處處通」。而著名的文人石藏家理查·羅森布魯姆也曾就中西文化觀對比的視角作過論述:中國文化向事物內部尋求樂園,正如西方文化向上天和外部尋求樂園一樣。這一思想最有力地體現在那些孔孔相扣的石頭裡,我稱他們「無窮盡的石頭」。這些孔的大小與通向不同,給人的感覺是一個有限的物體中不斷變化的無限世界。是謂「世界中的世界」。

在〈十面靈壁石圖〉拍賣5億天價以前,中國供石的拍賣市場長期由翦淞閣引領的,目前拍賣市場單件成交最高的供石是英石。然而我認為,賞石並非具有標準的價格體系,很多人問我是靈璧石貴還是英石貴,其實在我看來,石頭不是像瓷器是在工藝美術上追求完美的體現,也沒有形成固定的價格體系,我們還是要看一塊石頭的變化章法,如果要我用一個形容瓷器的方式去形容,靈璧是霸氣,英石是秀氣的,太湖和昆山石則屬於文氣型的。就像瓷器,有人喜歡永宣,有人喜歡雍正的。追求不同,需求也不同,沒有哪一塊最貴。

收藏家張涵予 接受《CANS藝術新聞》的專訪

古董圈中很多人知道著名演員張涵予熱愛古物,愛好收藏明清古典傢俱,實際上,文房賞石也是他另一收藏的重鎮,尤愛供石。作為【千秋如對】的學術顧問之一,張涵予在展覽現場接受了《CANS藝術新聞》的採訪。

張涵予說:受到藝術家、收藏家曾小俊和劉丹兩位老師的影響,他收藏文房賞石已有十五年,供石的歷史悠久,古人創造了這種極其優雅的藝術表現形式,由此影響到後代許多詩人、藝術家和文人的審美格局。一塊石頭融合了中國審美的哲學在其中,凝縮文人對自然和山水的嚮往,置於案頭,濃縮在詩中,甚至一拳一握之間。正如這次展覽中我們看到的 〈英石「九華」〉,你可以想像九華山在你眼前,想起蘇軾那首《壺中九華詩》:「五嶺莫愁千嶂外,九華今在一壺中」。外國人將我們古代賞石比喻為能量的核心,地球的骨骼,我覺得一點不為過。〈清乾隆 唐英制瓷塑仿黃英石硯山〉則更有趣一點,施鐵褐色釉,釉色和造型均仿靈壁石,當初我第一眼看到這件作品便想到宋代繪畫中李唐的大斧劈皴,蒼勁古樸,氣勢雄壯。

對於供石市場的表現和收藏賞石方面,張涵予也表達了他的觀點。他說:目前的供石市場魚龍混雜,優秀的供石可遇不可求,像曾小俊先生,早年與羅森布魯姆交往深厚,他得以接觸到了當時最好的供石收藏。現在每年我們參加拍賣會,所能見到的優秀供石也僅有一兩件而已。新入門的藏家們除了學習辨別真偽和新老的技術問題,關於石頭的形狀,我認為不必追尋「瘦、皺、漏、透」的固定模式,聽從自己內心的召喚就好,不論橫峰或豎峰,只要符合你的審美即可。主流的靈璧石、英石、甚或黃蠟石各種門類的賞石,古代的前輩們已經為我們奠定了審美的基礎,我認為還是要遵循古人,在這個審美基礎之上去選擇,不要老想著顛覆和改變,有些人可能認為這是程式化,但你看就像京劇,老祖宗傳承下來的東西,一招一式都不要改變,因為他已經很完美。

23.5×8.7×26cm(帶座)

25×11.5×23.2cm(帶座)

北京文物公司舊藏

此石為北京文物公司舊藏,通身黢黑,包漿油亮,撫之滑潤,扣擊之,鏘然有聲。間有刷絲般的黃白紋理,依著山勢,這些紋理平行向上伸展,使得其形極具簇擁升起之勢。背部修治平滑,卻也不失局部的靈動變化,恰如浪背懷抱,反襯出正面變幻萬千的動態,十分講究。側觀石身極削瘦,主峰高聳,上下各有洞天。其上洞有一柱若擰起的藤蔓,既細又韌,別具意趣。此山既有山峰起勢,又有浪湧之形,更具古木情趣。觀之忽如猿啼在耳,如輕舟已過萬重山矣。

山如雲頭。色深而間白脈。局部沾有大塊的紅色硬化的土壤。山形中高而兩邊低。山有孔洞峽道,如山中水路,盤繞飛流而下。洞口有明顯的鑿刻刀痕。底部經取平,可以獨立。石身修治之處,其錯刀痕跡樸拙俐落,頗有金石韻味。背部修治平滑,刀痕交錯,順勢而為,頗具皴法,增添了石的古樸。

22.5×13×46 cm(帶座)

「石耶,木耶,如玉之堅。雲山外史」。陸潤庠舊藏靈璧石,因年代及存放環境呈現出極為乾燥的特徵,色白,叩之金生清脆。石表經年風化曝露出石層紋理,重重疊疊,宛如樹木之年輪,又有皴皺嶙峋處,如老樹瘤結,頂端危岩挑出,如探如弓,下端則起一深深溝壑,如招如鉤,頗得險峻之妙。背部依形修治,平整順暢,有如懷抱。石身極纖薄,轉曲間,雖無孔洞,但仍得空靈之感。石頭經過不同角度的觀賞擺放,相應的將底部找平,可以立起案上。豎放則如孤峰拔地而起,下有幽谷深深,橫放則如行雲生於岫間,乘風而起,造型頗為靈動多姿。與明代以後追求險絕奇巧的賞石造型不同,此賞石造型於靈動變化之中,仍可見古樸渾厚,平淡天真的氣韻。其銘「石耶,木耶,如玉之堅。雲山外史」。

雲山外史是清代畫竹名家夏翬,夏原名丕雉,字羽穀,號癡墨道人、雲山子、雲山外史、雲山野史、雲山野叟、硯田公等。夏翬的生卒年,文獻沒有明確的記載。《中國書畫家印鑒款識》說,夏翬生於清嘉慶年間,死於道光年間。夏翬祖上世居昆山,後由昆城移居蘇州,與蘇州望族潘奕雋父子交往密切,他晚年可能就居住在與潘家三松堂近旁的蘇州桐芳巷。《三松堂詩集》中有記載:「(潘奕雋)于明王元珠先生歸田園中得一石,古樸可愛,移置擷芳亭外,……招同改七薌、夏羽谷(夏翬)、黃蕘圃小飲以詩記之。」

28.2×26×37cm

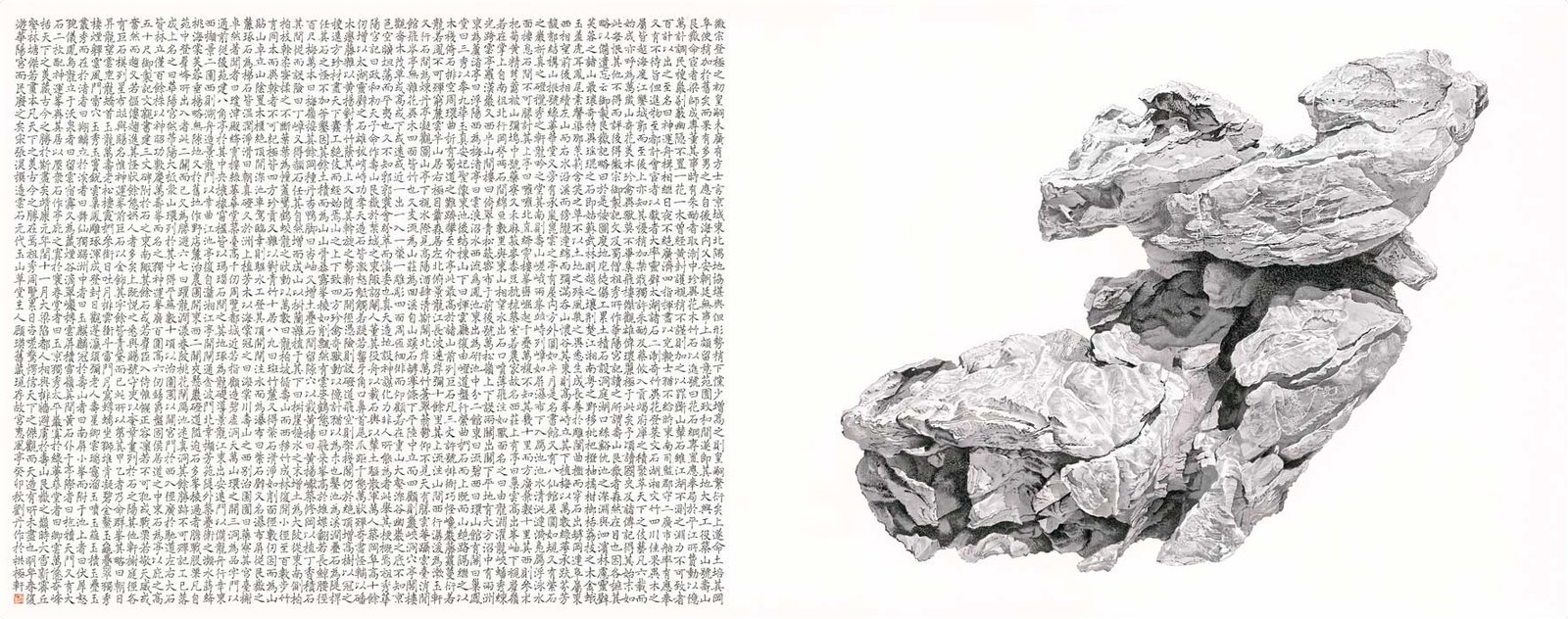

英石產于廣東省英德縣英德山一帶,因此得名,北宋趙希鵠《洞天清祿》、杜綰《雲林石譜》都有關於英石的記載。陸遊《老學庵筆記》中說:「英州石山,……有數家專以取石為生。其佳者質溫潤蒼翠,叩之聲如金玉,然匠者頗秘之。」可知,奇美的英石,宋時即己十分珍稀難覓,引為昂價。英石與靈璧石同屬沉積岩中的石灰岩,然其硬度稍不及靈璧石,英石的皺瘦之奇又勝過靈璧石。其山往往嶙峋峭拔,或峰巒壁立,或層巒迭翠,頗具大觀。

此石是羅森布魯姆先生的舊藏,著錄於《世界中的世界》一書,現為當代著名藏家曾小俊先生收藏。石體厚重,石表包漿璨然,修治講究,紋理交錯,皴皺遍佈,令人遙想筆墨法意。石身以一種微微後仰的角度可以立穩,也可看出其原應有座。其整體形態實則為明代較為傳統的一主峰,兩側起小山巒的形態,而此石主峰極為突出,拔地而起,斜峰削平,給予人極險峻、幽深的目視感,奪天之粹,引發無盡遐想。小峰如侍在側,主次分明,使得此石給予人一種撥雲霧而見仙山,山聳入雲,浮於飄渺滄海之感。正前方兩塊石皮,經久呈現出溫潤的橘紅色澤,如贔屭負碑,更增添了石的神性。上篆書「九華」二字,落款:「稷農題」。

說起「九華」,一般都會聯想到蘇東坡「壺中九華」的典故,傳蘇軾被貶官途中,經過湖口,聽聞湖口人李正臣有異石,九峰,玲瓏宛轉,若窗櫺然。蘇東坡想以百金買之,與他的仇池石為偶,卻由於正在南遷途中,未得。故而蘇東坡戀戀不捨的將此石命名‘壺中九華’,並作詩雲:「五嶺莫愁千嶂外,九華今在一壺中」。此銘應是寓意見此石有如東坡見「壺中九華」,取懷古之意。

丁文父、嘉木堂遞藏

石色灰黑,石表可見粗細不一的石脈。多有鏨挖的凹坑,其內色泛白,與隆起處漆黑的包漿相比,略顯乾澀。局部可以見到橘色的土壤結塊。質地細膩,擊之有聲。石形呈較為多見的高低錯落之態,兩側一峰高聳,一峰略低,仿佛首尾翹起。其中亦有一小峰。峰巒間溝壑深深,孔洞上下相連。在其孔洞及溝壑部位可以看到修刻的痕跡,這些修刻給沉悶的石形畫龍點睛,增添了其意境層次以及審美上的複雜度。此件石頭的底座是一亮點。為黃花梨整木挖製,兩足間呈現壺門輪廓;周身覆以凸雕卷草紋,造型與裝飾十分渾厚、純樸。此石曾經丁文父所藏,後張傳倫、嘉木堂收藏,丁文父依其造型與《御苑賞石》御二十二「明代中期須彌座英石」相似,質地與御十六和御十七「明代中期方(圓)盆複合座英石」相似,以及其包漿和底座特徵等,將其斷代為明代中期之作。

32×24.1×47.7cm(帶座)

30.3×13.7×23.5 cm(帶座)

37.8×33.8×51.5cm