專訪 香港慈山寺秘書長 倪偲瀚 Walter B.Ngai

田本芬 / 香港慈山寺專訪 圖片提供 / 慈山寺佛教藝術博物館

位於香港大埔的慈山寺是李嘉誠先生從2002年發想,2009年規劃興建,2015年開始試營運對外開放。在試營運後,為何遲遲不正式舉行寺院開光大典呢?主要原因就是要等慈山寺佛教藝術博物館建成。這個博物館足足花了二年時間,從展覽空間、展品聖物,都是重新規劃從無到有。香港慈山寺秘書長倪偲瀚Walter說:當博物館建成、完善聖物展品後,到了2019年,我們已經很有信心了!於是慈山寺便在2019年正式舉行寺院開光大典。

從籌建到開館的「慈山寺佛教藝術博物館」一直未設立館長,目前是由慈山寺秘書長倪偲瀚Walter兼任。相信外界都很好奇博物館的興建及所謂的展品聖物的收藏過程,所以我們特別專訪到慈山寺秘書長倪偲瀚Walter,請他分享李嘉誠先生對於「慈山寺佛教藝術博物館」興建的初衷和過程,還有精彩聖物的鑑賞。以下便是倪偲瀚Walter的專訪內容。

李先生 想在慈山寺成立一個佛教藝術博物館的初衷

在2015年試營運後,李先生第二年便開始思考,慈山寺的下一步會是什麼?他認為,慈山寺已具備宗教純度,下一步要廣泛的突破宗教界限,與社會各界交流並擴及到文化藝術項目。因為若侷限在宗教,受眾面還是在特定族群,如果想從文化藝術角度出發,可以讓慈山寺的弘法面向更為豐富多元。

李先生一生閱歷豐富。他曾說,西方天主教教堂的興建與藝術的結合甚為完美,像是義大利佛羅倫斯麥迪奇家族所興建的教堂裡,便有不少文藝復興時期重要藝術家的作品。麥迪奇家族在興建教堂的過程中,因為喜歡藝術收藏並贊助藝術家個人創作,並且把作品融入於教堂,進而推動了整個歐洲的文藝復興,影響至今。

在東方亦是如此。佛教對於東方整體社會發展進程至關重要,它一如西方的天主教、基督教,在東方的佛寺裡亦有不少讓人嘆為觀止的佛教藝術作品,它們與名山寺院的建築都一起被保存了下來。

在興建慈山寺之初,為了解唐代的寺院建築風格,李先生更曾多次前往山西考察,例如佛光寺、南禪寺,對於寺裡的經典佛教藝術造像印象深刻。或許,這就是李先生想在慈山寺設立一個佛教藝術博物館的初衷。

是觀世音菩薩的道場,「慈」是來自觀音普渡眾生的慈悲,「山」則是代表著堅定不移的金剛心。

緣起

2016年的有一天,李先生問我:「你覺得慈山寺建一個博物館如何?」

我當然說好啊!

李先生又說:「你說好,就由你來做吧!」

在那次談話後,「慈山寺佛教藝術博物館」便展開了它由無到有、見證佛法不思議的旅程。

雖然對李先生應許下了這件事!但對於博物館的籌建,我是誠惶誠恐的。要如何做,而且要在短短的二年間完成,這是一個不可能的任務。因為我們連空間、展品都沒有。

首先,我得搞清楚什麼是專業的佛教藝術博物館。關於這方面,我們請到了二位顧問的參與,一位是前台北故宮博物院周功鑫院長,另一位是佛教藝術專家李玉珉教授,他們二位給予了我們莫大的幫助;在此,我要特別感謝這二位顧問對博物館整體發展所提供的智慧與經驗。

李先生認為造像來自於寺院弘法的初心,回到寺院是佛像最好的歸依。

硬體空間

我想說的是,慈山寺原本規劃並沒有包含博物館的,當2016年李先生交辦要籌建一個博物館時,首先出現了第一個問題就是博物館要放在哪裡?

雖然慈山寺腹地有5萬平方米,大概有七個足球場大,但我們目前申請的建築物使用面積只佔十分之一,而且這些建築體都已經有了用途。雖然重新申請一個新的建築體是可以的,但又要拖上個好幾年。因此經過多次內部商討後,我們有了地宮的概念,可以在白色觀音雕像底層規劃一個類似地宮的展覽空間。

當時想法是,古代的寺院地宮原本都是保藏寶藏的,如果在白色觀音雕像底層挖一個類似地宮的展覽空間,這樣安排應該是合乎佛教法度的。於是就在建築團隊的努力克服下,這個地宮型式的博物館空間便如期完成,也就是現在大家所看到的「慈山寺佛教藝術博物館」。而這個博物館也成了來慈山寺參拜的信眾必然參訪的地方。

收藏理念

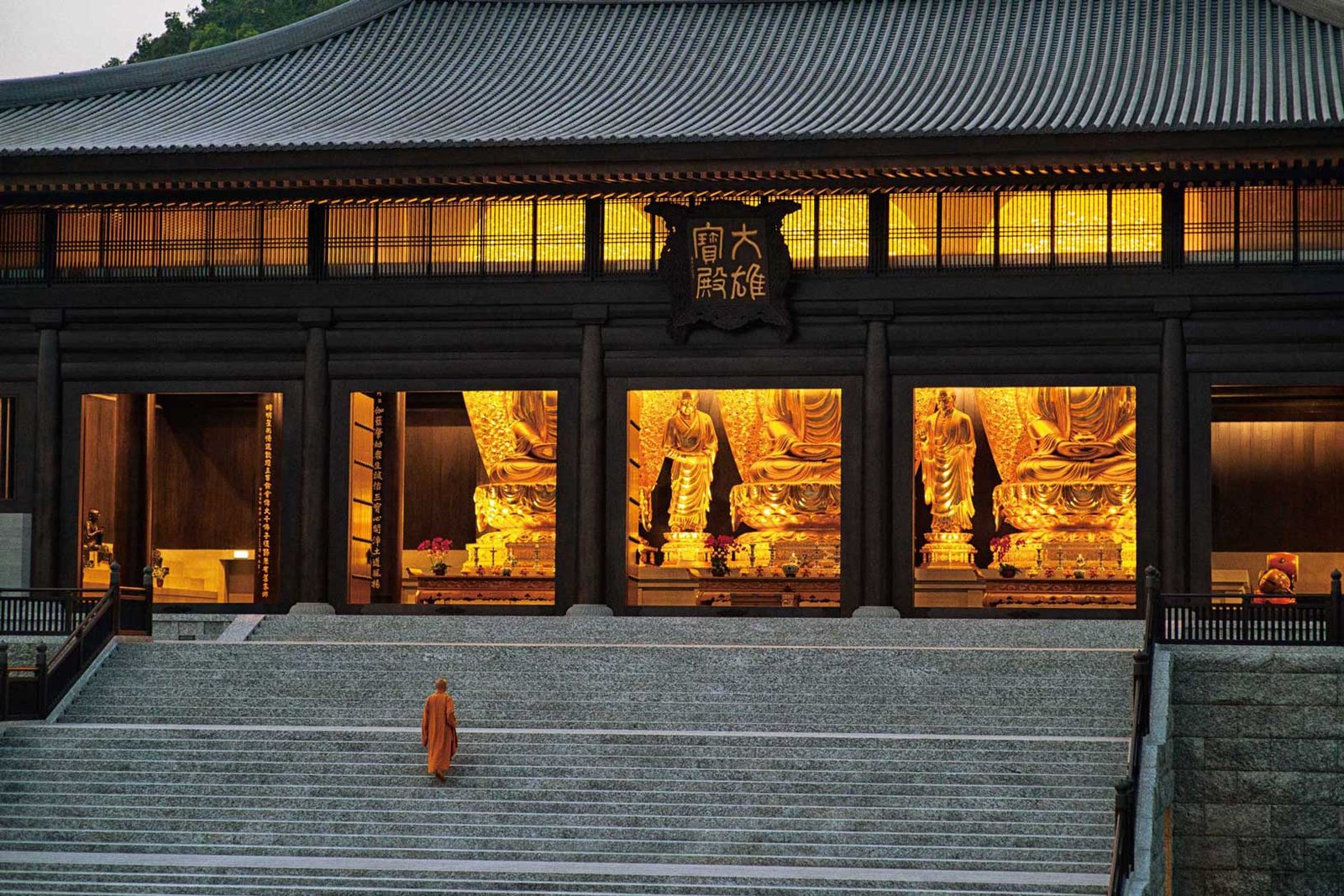

對於「慈山寺佛教藝術博物館」所展出的所有的佛教藝術品,我們認為它們不僅僅是藝術品,更是佛教的聖物。因為博物館空間就如同寺院大殿,所呈現的造像亦如同大雄寶殿中的佛像,一旦就位便不會隨意更換位置,因為祂就是聖物。

如同一面鏡子,信眾看到佛像且進行內心的反思,是「印」的概念,藉由面對觀音的法相(慈悲法門),與觀音的心相印,觀音便是自己,自己即是觀音,從內心升起如同觀音的慈悲心。 佛教起源於印度,由印度傳播至亞洲各地,與各地的文化發展息息相關,佛教有三個傳承系統:

一是漢傳佛教,由印度經過絲綢之路到了中國,再傳到韓國、日本,再由日本派留學生回來,是所謂的「漢傳佛教」。

二是穿越喜馬拉雅山到了西藏,所以就成了「藏傳佛教」。

三是從海路到了斯里蘭卡,在東南亞一帶發展起來的佛教就叫「南傳佛教」。

這三個佛教傳承體系,「慈山寺佛教藝術博物館」都兼顧了。但是我們慈山寺是屬漢傳佛教體系,所以這裡有七成的藏品聖物是屬於漢傳佛像,其他三成才是藏傳和南傳佛像。

聖物展品來源有三條途徑

要在短短二年收藏到如此多樣貌的聖物展品,的確是一大挑戰。如果要歸納這些聖物展品的來源,可以溯源到三個方向。

一是來自拍賣場;二是來自私人藏家;三是來自古董商。我們從這三個來源花了整整二年一件件的耐心購藏,而且都是由李先生拍板決定。

首先來自拍賣場是最多的,購藏也比較簡單,每一件在拍賣會競拍的聖物,李先生都在電話裏親自參與了。一般都是我會在拍賣現場,如果在紐約、倫敦拍場,與香港會有時差,有時已經是凌晨三點,但李先生還是會與我連線親自參與競拍;而且對聖物述說、品相、來歷都如數家珍,這或許是外界無法想像的。

再者是來自私人藏家。台北故宮在千禧年前後曾就民間的收藏舉辦過兩次【雕塑別藏】大展,台灣佛教藝術收藏之豐富讓我們印象深刻。台灣收藏家不僅僅是收藏,對於這方面知識也非常有研究,我們從中學習到很多。的確我們也從台灣收藏家那裡請了到幾尊極為珍貴的聖物回來,譬如〈北齊 天王立像〉、〈明迦葉頭像〉。其實,台灣收藏家並不缺錢,更不需要賣出藏品,尤其是屬於聖物的佛教造像。所以每回溝通到關鍵的時刻,我們會說:這是幫這些造像回家,找到一個可以安身於佛寺中的博物館,這些收藏家才會放心讓我們請走。

三是來自古董商。像是〈北齊 半跏思惟菩薩坐像〉、〈北齊 青州佛陀半身像〉即來自倫敦大古董商Eskenazi。其中〈北齊 青州佛陀半身佛〉還有個小故事,李先生向Eskenazi商議好這尊佛像後,Eskenazi說了要是以後辦展覽,這件佛像能不能借展回倫敦?李先生隨口便答應了!沒想到一年後,Eskenazi真的來借展了,但是佛像都已運回香港,現在又要運回去,我們都覺得算了吧!但李先生說「我答應別人的事情就必須要做到,這是誠信問題!」。於是這尊佛像又回到倫敦展覽,並成為Eskenazi當年展覽圖錄的封面。

「慈悲誓願」和「梵宇佛光」 四大主題,依序引領觀眾逐步認識佛教中護法天王、弟子及羅漢、菩薩與諸佛的形象,以及祂們所代表的信仰涵意,藉以體悟「法身無像,因感故形」的宗教本懷。

一邊忙蓋著博物館 一邊忙著收藏聖物

二年完成這座博物館並對外開放。所以那段時間,我們是一邊忙蓋著博物館,一邊忙著全世界購藏聖物。當時規劃空間的建築團隊問我,要如何設計博物館的展覽空間,博物館到底會有多少件聖物展品?當時的我實在無法明確的告訴他們;因為,我們一直不停的在進行收藏中。

「慈山寺佛教藝術博物館」所要呈現的是佛教發展的歷史,每一件藏品購藏都有李先生的親自參與。一般藏家對藏品,大多會有個人喜好執念,但是我們定位明確,所有收藏都是為了建構博物館聖物展品為出發,我們相信專家團隊的集體意見,不能執著在某一種特定品類。 李先生也非常尊重這些顧問團隊的專業,當個人喜好跟專家團隊不一致時,李先生最後還是會把個人喜好壓了下來,沒有老闆的強勢,讓一位巨人願意調整自己,這是非常不容易的事情。所以我們現在這個小而精的博物館,絕對不是憑藉一個人的喜好成就收藏,而是尊重專家團隊共同的專業而成。

藉著專家團隊的協助,我們還做到了屬於故宮級別的購藏程序,所有的聖物購藏都必需經過初選再複選,並由不同的專家團隊負責不同系統。例如魏晉南北朝、唐宋時期有高古的專家,因為個別專家不可能什麼都懂。印度的佛像有國外專家來把關,不同時代不同領域都各自有不同的專家來檢視。

博物館空間就如同寺院大殿,所呈現的造像亦如同大雄寶殿中的佛像,一旦就位後不會隨意更換位置,因為祂就是聖物。

聖物收藏以佛教三大傳承為主

年代跨度從二世紀開始到民國

「慈山寺佛教藝術博物館」聖物展品的時間跨度很長,每個年代都有一二件代表性精品,我們把博物館視為佛殿,每件展品都有祂自己定位。博物館展廳是圓型的,所以當看完走過一圈博物館就如同繞佛一圈。博物館大展廳上有個二層,該樓層又稱為須彌山,我們把須彌山變成是一個聖地,一個是供養佛舍利(肉身舍利)、一個是供養三藏經典(法身舍利)。所藏經典裡面有一套由北京國家圖書館復刻出版的《龍藏經》,這套《龍藏經》得來不易,收羅齊全《清乾隆 龍藏經》的原始印刷板所復刻,印刷板本身就是珍貴的歷史文物,一共只印了88套,慈山寺博物館裡的是天字第一號。

片岩

高 175 公分

在收藏聖物展品的過程中,我有兩個很深的感悟:

一是做佛教事業的因緣。有許多事情不是我們團隊可以靠努力達成的,有時因緣聚會更容易出現巧妙的機緣,雖然不在於你的規劃範圍,但往往它來的正是時候,這是佛所說的眾緣和合。

二是購藏聖物的因緣。例如前面所提到的,有許多藏家不願意讓出自己心愛的藏品,但是經過佛法的因緣,我們以最虔誠的心都恭迎一尊尊佛像回到慈山寺,就如佛像回家一樣。香港慈山寺是為了弘揚佛法,是為了眾生,這些藏家讓出藏品也不是全為了利益,是一起發心成就了這些佛像回家的路。佛像的初心就是安奉在寺院被人敬仰,所以回到寺院便是造像的初心。

2019年正式對外開幕時,我們也邀請到這些藏家一起見證各尊佛像的新家,他們參觀後真的很感動很歡喜。「慈山寺佛教藝術博物館」的所有展品都屬於李嘉誠基金會所有,是由基金會長期借展,沒有接受外界捐贈。如此做法再次說明,李先生具備高尚的承擔精神,不願為人添上負擔。

主像高 28 公分,背龕像約高 10 公分

慈山寺與當代的連結

有許多人問我,慈山寺博物館是否會像是西方的文藝復興,會有很多優秀的當代藝術家參與佛教藝術的創作,進而改變了一個時代,留下了珍貴的藝術遺產。

我個人覺得,這件事應留待下一代人去努力,我亦祝願未來會有這麼一天的到來。當代藝術強調的是「思想」。佛法二千餘年來,啟迪了每個時代,每個時代的人們又對佛法有了新領悟與詮釋,且相互影響,或許佛法會衝擊影響到現在當代藝術家的思維。

就像佛教傳入中國後,發展出具有中國特色的「禪宗」,六祖惠能後又發展出禪宗的五宗七派。當時的禪學,就是一門最時髦的當代智慧與藝術。或許慈山寺未來可以朝這個方向思考,而現階段我們先專注做好把佛教傳統跟現代教育結合,引領更多人體悟佛法的圓滿智慧。 此時此地,一切都是因緣聚會,且因緣俱足,才會有我們所目見的慈山寺。

此時此地,一切都是因緣聚會,且因緣俱足,才會有我們所目見的慈山寺。

白石貼金彩繪

高 63 公分